![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |

新創業研究所(古河イノベーションセンター)

〒306-0024 古河市幸町4-31(来客用駐車場があります)→道案内

| 直通「東京主要駅〜古河駅」で60分前後です→鉄道路線図 |

E-Mail: info@trijp.com

TEL 0280-23-3934

|

社長必読のコンテンツです。「わが社に必要な考え方だ」と思われましたら、社長にお読み頂けるようにご手配ください

|

日本経済再生の壁は人材ミスマッチ |

Q 企業の利益剰余金が空前の溜まり方をしている。これは給料を上げる余裕があることを意味するので、「給料を上げる ⇒ 消費が拡大する ⇒ 景気が良くなる

⇒ 経営者は強気になる ⇒ 設備投資に積極的になる ⇒ 景気が更に良くなる」という正の循環が期待できます。にも拘わらず、給料が長期に亘って下降気味であるのはどうしてでしょうか?

A 底辺の競争「新成長機会発掘力の大幅不足 ⇒ 過当競争 ⇒ 低利益率 ⇒ 生産性低下」に陥っている。こうした中にあって、「(ストックオプションの権利が経営者に与えられている ⇒ 経営者は株価を上げたい思いが強い) + 利益剰余金が溜まれば溜まるほど株価が上がる ⇒ 経営者は利益剰余金を増やす努力をする)」という事情もあるからです。

Q 新成長機会発掘力が大幅に不足しているのはどうしてでしょうか? 新成長機会の源「解決すべき問題」は世の中に山積しているので、不思議でなりません。

A その場しのぎ習慣が根づいている ⇒ 目先のこと以外には関心が薄い ⇒ 抽象概念の理解力が不足する───、という宿命の下にある日本人が多いので、デジタル経済への移行が大幅に遅れている。GAFMA(ガフマ)5社だけで東証一部上場企業2,200社の株の時価評価額にほぼ拮抗している実態が何よりの証拠です。前者は後者の10倍以上、今年度には金額で前者が後者を上回ることが予想されています。

こうなっているのは「物的資源(モノ)より知識・データの価値の方が遥かに高くなった。日本企業の多くは習慣がロックインして、『カイゼン』型商品開発に甘んじている」からです。

Q 「企業経営とは環境変化適応業である」「組織全体の舵取りが社長の役割である」と言われています。「カイゼン」型商品開発に甘んじているのは社長の怠慢じゃないですか?

A 習慣がロックインして「カイゼン」型商品開発に甘んじている背景には「ナアナアに代表される日本的集団主義の影響を強く受けている ⇒ 老害発生の仕組みの犠牲になり易い ⇒ マンネリズムに陥りやすい ⇒ 経営の仕組み見直しを怠りがちである ⇒ 時代遅れになった終身雇用制度に固執する ⇒ 日本は人材ミスマッチ大国になっている ⇒ 環境適応が困難になっている」という図式があります。したがって、「社長も日本社会の犠牲者」と言えなくもありません。

Q 「アップルのiPadのような大型のヒット商品を近年生み出せなくなった ⇒ 激烈な価格競争に巻き込まれた ⇒ パナソニック、ソニー、シャープなどの花形企業が軒並みに超赤字を計上するに至った」ということがあったので、産業界は反省している筈。なのに、GAFMA(ガフマ)のような事業はさておいて日本企業の多くが底辺の競争状態に陥っているのはどうしてでしょうか?

|

様々な局面で必要になったイノベーション力入手の前に立ちはだかる壁 |

A 「上っ面を撫でるような事実認識の習慣に決別する ⇒ 潜在事象発掘習慣を身に着ける ⇒ 数多くの発掘した事実と既知の事実に基づいて知的アクロバットを伴うジグソーパズル思考をする」───、という図式とは無縁になっているからです。( この図式の具体例 ⇒ 『戦後最大の謎・三億円事件の総合的創造的考察 / 真空機器振興ビジョン』) この背景には日本文化の悪しき面の影響があります。

| 先見力や創造的問題解決力が日本の企業に欠如しがちな理由 |

この状態の放置が由々しき事態に結びついています。(具体例 ⇒ 『五輪警備員の数合わせ / 原発甚大事故 /スモール・チャンスよサヨナラ、ビッグ・チャンスよコンニチワ」の時代への適応が困難』)。このままであると、「新型コロナショックにより消失した需要の取り戻し、新規事業の開発…が困難になる ⇒ 増加一途の社会保障費を賄えなくなる

⇒ 将来不安が消費を抑制する」という図式が待ち受けることになります。

Q 災いの元は組織における日本人一般の特徴「ナアナア ⇒ 本質洞察力の鍛錬が困難 ⇒ 和重視へ逃込み ⇒ 同意形成のために表層重視」という図式ですね。このままではファーブルの毛虫のようになってしまう。新時代の生き抜きを困難にする日本文化の悪しき部分を治すためには、家庭内教育、学校教育、職場内教育の全面的見直しが必要。絶望感に襲われます。何か良い方法はないのでしょうか?

A 問題の根本的原因の解明を行わず、小手先的対策を講じ続けると、日本経済がそうであるように事態は悪化する。偽の因果関係に振り回されたなれの果ては跡を絶たない ─── を肝に銘じることです。ダーウィンの「最強者が生き残るわけではない。最も変化に対応できた者が生き残った」を、前に述べたことの繰り返しを気にすることなく日本社会の一般的実態に当てはめて実証すると────

| 「異俗免疫力が鍛えられていない」の原因と影響の補足説明 |

世界から隔絶され易い島国である ⇒ 人間同質化の原因「“朱に染まれば赤くなる”」が進んだ ⇒ 異俗免疫力強化は困難になった ⇒ 人間関係を不安定にする波風を立てると嫌われる

⇒ 環境適応のための積極的舵取りを回避するようになった ⇒ とことん考え抜く習慣が大幅に不足するに至った ⇒ 潜在事象発掘は他人事になった ⇒ モデル思考とは無縁になった ⇒ 環境が変わっても、実積はあるが、陳腐化した安定枠組みにしがみつくしかない状態になった。

変化の時代における致命傷となる「モデル思考とは無縁」の悪い例は「波風回避志向 ⇒ 柔かな個人主義 ⇒ 棲み分け文化 ⇒ 内向き姿勢化 ⇒ NTTドコモはimode、KDDIはEZ等に固執 ⇒ グローバルスタンダードから置いてけ堀」となった日本の携帯電話です。 |

「実積はあるが、陳腐化した安定枠組みにしがみつく」は、昔も今も日本に蔓延している精神的視野狭窄症の原因にもなっています。因みに先の大戦での日本軍惨敗の原因は「(創造的統合戦略力欠如 ⇒ 同意容易な戦術に注力) + (外生変数よりも内生変数優先の国民性 ⇒決定事項の変更困難) ⇒ 決定された戦術に執着)」です。

歴史は繰り返されてきただけではなく、繰り返されつつもあります。「日本の5Gは米中の周回遅れとなっている」という事態などがそうです。震災復興や東京五輪の準備が生み出した特需がなくなる上に、米中対立と新型コロナ禍の甚大な影響が加わる。こういう環境異変下でも相変わらずの経営を続ける限り、企業倒産は増え続けるでしょう。

Q 今言われたことを本能的に察知し、不安に慄いている人が増えています。「破綻寸前であった国の財政は新型コロナショックが加わったことにより「弱者は切り捨てられる」という風評が広がりつつあるのが何よりの証拠です。

A 新型コロナ禍拡散の前ですら2019年8月から5ヶ月間連続で景気が悪化したことに、新型コロナ禍が加わり、リーマンショック時より悪い状態になっている。「悪性インフル流行時にはGDPの急減に結びついた、人口の30%が感染した」という歴史的データが再来すると、悲観的な風評は真実になる可能性は大きいでしょう。

Q となると、失業者が巷に溢れることになる。そうなると、政権は必ず倒れる。こうならないように政権は手を打ってくる筈。どういう手を打ってくるのでしょうか?

A 「自国通貨建ての国債を大量に発行すれば、政府は簡単に経済の長期停滞から脱出できる」と主張して、世間の注目を集めている「MMT(現代貨幣理論)」に逃げ込むことを検討するかもしれません。教育投資を含む公共事業の余地があることを口実に用いて…。

Q しかし、これは急場しのぎに過ぎず、「円暴落 ⇒ ハイパーインフレーション」という悪影響が待ち受けるので、日本経済は大打撃を受けてしまう。したがって、MMT(現代貨幣理論)に逃げ込むことは許されないのではないでしょうか。他に窮地脱出の方法はあるのでしょうか?

A 「デジタル通貨を発行して現貨幣を浸食させる ⇒ 現貨幣の価値が下落に向う ⇒ 円建てである赤字国債の発行が困難になる ⇒ 弱者救済が困難になるが、累積財政赤字凍結が可能になる」という「渡辺高哉の2020年の賀状〜年賀の場を借りて重要なお知らせ〜」が陽の目を見ることになるでしょう。

荒唐無稽に思われかねない「デジタル通貨を発行して現貨幣を浸食させる」は、「(消滅企業が2021年以降に急増する ⇒ 国の財政赤字が拡大する

⇒ 円が暴落する ⇒ ハイパーインフレーションに向う) + 日欧米政府によるデジタル通貨研究が結実する ⇒ デジタル通貨が日本で発行される」という図式に基づくものです。

デジタル通貨の発行は累積財政赤字凍結に役立つだけではなく、「5G、IoT、ドローン、MaaS、ブロックチェーン等の普及は社会のシームレス化を進め、面倒な決済手続きを必要としない『デジタル通貨』の普及が待ち焦がれるようになる」という別の面からの必要性に応えるものでもあります。但し、デジタル通貨普及をアメリカは阻止する可能性は否定できません。基軸通貨「米ドル」の地位低下に結びつきかねないからです。

デジタル通貨の発行をアメリカが認めない場合は「累積赤字の拡大 ⇒ ハイパーインフレーション」となるのを避けるために、「ドルが円を徐々に侵食する

⇒ 日米経済一体化が急ピッチで進む ⇒ 日米文化一体化が進む ⇒ ナアナアに代表される日本的集団主義が徐々に姿を消す ⇒ 自立と創造力なき個人は置いてけ堀となる」という図式を覚悟しなければなりません。

Q 世界秩序の再構築、技術革新、生活スタイルの変化…等がある中にあって互助を可能にしてきた共同体が崩壊しつつあることもあり、窮地に追い込まれる企業や個人が急増する可能性が大きい。となると、社会民主主義を唱える政権が生まれるのではないでしょうか?

A ヨーロッパにおいて社民思想が退潮気味なのは「過度な格差是正 ⇒ アニマルスピリッツ抑止 ⇒ 経済縮小均衡 ⇒ 貧困促進」となるのを恐れているからです。持続的成長のためにはイノベーション力が必要不可欠になったので、イノベーション力を削ぐ社会民主主義を唱える政権誕生は自殺行為です。日本も同じです。したがって、社会民主主義を唱える政権が日本で実現する可能性は低いでしょう。

|

イノベーション力を身に着ける大前提は心構えの段階的再構築 |

Q 「ぶら下がり族=自滅族…の時代になったので、組織全体をぶら下り体質から脱却させることが待ったなしとなった」に納得できました。しかし、イノベーション力入手阻害要因は複雑骨折のような状態。気が遠くなります。どうすればいいんでしょうか?

圧倒的大多数の中高年者は「過去の延長線上に新成長機会が存在していた ⇒ 日本モデルが機能していた ⇒ ぶら下がり人生が可能であった ⇒ ぶら下がり族になった ⇒ 脳力は青年期を過ぎると衰えていく 」という図式の下に生きてきました。したがって、イノベーションの必要性を認識してもロックイン状態の習慣が災いして身動きできないのです。

A 「一気に」と思うから身動きできないのです。そういう場合は意識レベルを段階的に上げていくことです。具体的に言うと、「日本の少子高齢化は急ピッチで進む

⇒ 現行の年金制度継続は困難になる一方である ⇒ 「人生百歳時代=生涯現役力が必要な時代」を理解する ⇒ 悲劇的人生になりたくなければ生き方を変えなければならない ⇒ 生き方を変える方法を探す ⇒ 脳力の若返り支援サービスを認識して実行する」となることです。

「悲劇的人生になりたくなければ生き方を変えなければならない ⇒ 生き方を変える方法を探して実行する」は、ぶら下がり人生を送ってきたので、心を整えることなくして新しい環境への適応が困難である人にとっては途方もないことです。この大きな壁を乗り越えるためには、段階的な意識改革を先行させる必要があるのです。(参考資料

⇒ 『解決すべき問題の体系的な理解が挑戦を可能にする』)

Q 「イノベーション力を身に着けたければ、ぶら下がり体質と決別しなけれはばならない。そのためには、心構えを段階的に再構築しなければならない」ということは分かりました。しかしながら、「“嵐が過ぎる”のを待てばなんとかなる」という気持ちがあることも事実です。どうしたからこの気持ちを拭い去ることができるでしょうか?

A 歴史が繰り返す時代が長く続いていたので、「“嵐が過ぎる”のを待てばなんとかなる」という気持ちは理解できます。しかし、そういう気持ちを持ち続けることは自殺行為になります。世の中を支配するロジックの源「新しいメガトレンド」並びに世界情勢を一変させる可能性を持つ新型コロナショックが及ぼす影響…等があるからです。例を挙げましょう。

| “中国丸航路”「(米中対決+新型肺炎→中国離れ→FDI急減)+(長期労働人口減少+共産党独裁維持→他国資金取込み・経済圏拡大→AIIBと一帯一路→企業は質軽視・量重視→競争力低下→貿易赤字傾向→米弗短期借入急増)→保有米弗急減」は、「中国企業デフォルト容易→米国の金融戦争勝利必至」に結びつく |

日本は新成長機会の宝庫。「(羽田空港発着便が7割増→(従来施設を新高層ビルに移転、跡地に最先端技術施設とイベントホール建設)+(日本はTPP11の拠点→FDI需要大)+大きな観光振興可能性→新羽田空港の地方空港への横展開→日本経済の規模拡大へ→国土強靭化投資へ」故。→http://www.trijp.com/cts/cts1-2-2.shtml#big-NBO

| 「米中による世界分割へ→FDI先が中国からTPP11を含む印度太平洋へ漸次転換→拠点国家・日本の求心力漸増」は、一極集中加速中の東京の根詰まり解消圧力を生み、東京リボーンが着々進展。日本のシンガポール化が進み、日本経済の生産性革命は必至。ナアナアは通用し難くなる。 |

日本のシンガポール化の顕著な影響は「言語や文化などが影響して困難であった“される国際化”が進む ⇒ 異次元の企業間競争時代が国内においても到来する ⇒ 企業が提供する商品には際限なき高度化が求められる

⇒ オープンリソース経営が進展する ⇒ 個性的才能を磨き続けることが必要になる ⇒ 『才能とは、努力を継続できる力」を座右の銘にしなければならなくなる」という図式です。

「まさか」と訝しく思われる方は商品の際限なき高度化のための人間脳力の際限なき高度化の必要性に結びつく「FTAAPに進化する共同市場」への参加に思いを馳せてください。(参考資料 ⇒ 『生き抜くために新しいライフスタイルが必要になる』)

危機意識が十分に高まったならば、次にお勧めするのが「イノベーション力入手の阻害要因は長い歴史の産物」を念頭に置いた「4段階アプローチ」です。

←トップページ

Q 潜在事象発掘習慣が身につけば、上っ面を撫でるような事実認識の習慣に自ずと決別できるので、「手に負えない悩み事を抱える度に潜在事象発掘型Q&Aサービスを受けましょう!」ということになるのでしょうか?

自力でなんとかなりませんか?

A 単なる疲労だったら栄養を採って休養すれば、治る。しかし、長年の蓄積疲労が原因しての悪性の肩こりの場合は、適切なマッサージ師・理学療法士などの世話にならなければならない。これと同じで、イノベーション力入手の阻害要因は長い歴史の産物ですので、適切な専門家が主導する潜在事象発掘型Q&Aサービスを受ける必要があります。

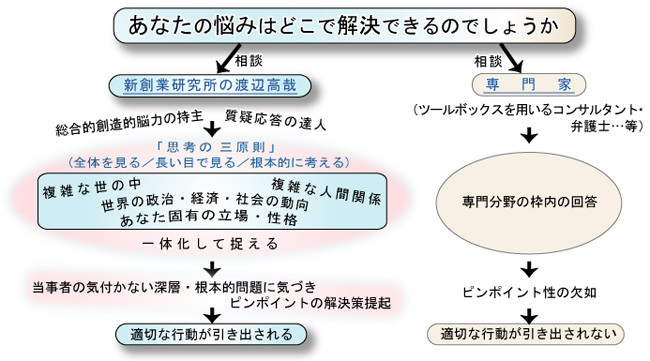

Q 適切な専門家の特徴は分かっているようで分かっていないのが実態です。「Q&Aなんか誰でもできる」という人が少なくないのが何よりの証拠です。どういう条件が充足できれば、適切な専門家である、と言えるのでしょうか?

A 調査と独創的構想を並行できるQ&A力の持ち主が潜在事象発掘型Q&Aサービスを提供できる適切な専門家です。これにつきます。

Q 調査と独創的構想を並行できるQ&Aが可能になるためには、本当のことを引き出さなければなりません。信頼関係がないと、難しいのではないでしょうか?

A クライアントは「なんとかしたい」と思っているので、潜在事象発掘型Q&Aサービスを受けようとしている。したがって─────

真実を語ることを妨げる心理状態「全てを自分の責任にしたがる/味方に引き入れるために説得的態度になる/魅了するために恰好を着ける/自己主張の気持ち一杯で聞く耳を持たない/現実を逃避して妄想の世界に閉じこもる/依存心に支配されて自立心を失う/万事楽観的で危機意識とは無縁である/被支配の立場を回避するために攻撃的になっている/心の安定のために我を捨て去る」にならない筈です。

真実を語ることを妨げる心理状態になっている場合は「今のままでは駄目だ。虚心坦懐になって事態を打開しなくてはならない」」という心理状態になって頂くために、「ロックイン状態の習慣 + 新しいメガトレンド ⇒ 新成長機会発掘困難 or 経営破綻 or 閉塞状態の深刻化(具体例 ⇒ 『ポンポン船々長 / 花形企業超赤字化現象 / 失敗の原因』)」を再認識して頂きます。

Q クライアントが真実を語る心理状態になれても調査と独創的構想を並行できるQ&Aができなければ、問題は解決できません。「目から鱗が落ちる会議力活用の勧め」をQ&Aの要領に絞って補足説明して頂けないでしょうか? 創造的問題解決を可能にするQ&Aの条件を知りたいのです。

Q 潜在事象発掘型Q&Aサービスは個人のパワーアップを可能にすることはよく分かりました。しかし、どんな企業にも組織の壁があります。このことをどのように考えたらいいのでしょうか?

A 和を過剰重視するあまり波風が立つのを避ける ⇒ 異俗を嫌うようになる ⇒ 日本は人材ミスマッチ大国になっている ⇒ 企業再生に必要な人財登用が困難になるに至っている ⇒ 老害発生の仕組みに嵌っている組織人が多くなる ⇒ ピンポイントの知見入手が困難になる ⇒ イノベーションが困難を極める───、という図式は確かにあります。

「ピンポイントの知見入手が困難になる ⇒ イノベーションが困難を極める」を助長しているのが「ナアナア習慣 ⇒ 未知の既知化脳力欠如 ⇒ 予定調和へ逃げ込み ⇒ メリハリなき思考 ⇒ 理より情の優先 ⇒ 癒着した人間関係」という図式です。この図式をなくす役割を担うべき中枢機能はセクショナリズムに押されて不全状態に陥っているためにどうにもなりません。

早坂隆著『世界の日本人ジョーク集』内の小話にある「世界最弱の軍隊とは?中国の将軍、日本人の参謀、イタリア人の兵」は、「日本人の参謀は組織の壁にぶつかり機能不全状態に陥っている」を指しているのでしょう。この打開策となるのが「未知の既知化脳力の大幅不足

⇒ 予定調和へ逃げ込み」の未然防止を可能にする創造的衆知結集力の臨時登用です。

Q 伝統的社風に合わないよそ者は波風を立て易いので嫌われる。にも拘らず「創造的衆知結集力の臨時登用」をするでしょうか? 理論倒れではないでしょうか?

A 大きなメリットの見込みはマイナス感情の影を薄くするのが人情。したがって、「老害発生の仕組みからの脱却は企業の業績拡大を可能にする」は経営者を、「必要とされる人材・取引先は過去と今後では大きく異なる」は社員を、創造的衆知結集力の臨時登用の決断を、順々に促すと思います。

Q 深く潜在している新成長機会発掘に迫られる深刻な事態にならなければ、苦労してイノベーション力を身に着ける必要はなくなる。この点はどうなのですか?

楽したいのが人間の本性であることを考えると、これまでの説明だけでは 「苦労を厭わない」というようにはならない、と思うのです。

A AIの進化・普及は仕事の期待値が「AIは未発達だった ⇒ 全ての仕事を自分でこなす必要がある ⇒ 目先の仕事をどうこなすか…が大事であった」から「AIが進化してきた

⇒ 全ての仕事を自分でこなす必要がなくなってきた ⇒ 解決すべき問題を発見する目標の設定と達成力が大事になってきた」と変化してきました。

営業職を例に採ると、「 営業担当者一人一人に“AI秘書が張り付く” ⇒ 無駄なく仕事をこなすことができる ⇒ 学問と発想力強化に費やせる時間が大幅に増える ⇒ コンサルティングセールスの質が飛躍的に良くなる」という図式が可能になるでしょう。このことを認識すれば、「苦労を厭わない」となるのではないでしょうか。

Q 「コンサルティングセールスの質が飛躍的に良くなる」とはどういう状態のことを指すのでしょうか?

A 過去の延長線上のコンサルティングセールスとは次元が異なる「インスピレーションを原動力に用いた知的アクロバットを伴うジグソーパズル思考のような顧客をその気にさせる説得に結びつく創造的枠外思考をする」といったようなことを指します。(小型のイノベーション例 ⇒ 『新成長機会発掘の4事例 / 大型のイノベーションが必要な例 ⇒ 『日本郵便グループのあるべき再生策』)

顧客との接点に位置する営業担当者は「御用聞き ⇒ 提案営業 ⇒ 新商品開発の提案 ⇒ 経営革命」といった具合に進化しなければ厳しくなる企業間競争を勝ち抜くことができない、と考えています。イノベーション力が求められる度合が高くなる一方なのです。このことは他の職種にも当てはまります。高精度の自動通訳機が登場すると、通訳はニュアンスを伝えることが求められるようになる…等が例です。

|

必至となる新事業開発容易化に向けて企業、ひいては個人はリセットが必要になる |

Q 「顧客との接点に位置する営業担当者は顧客の経営革命を誘導する脳力が求められるようになる」は言い過ぎではないですか? 脳力のハイエンド化にも限界がある、と思います。

A 商品のハイエンド化競争が激しくなると、「提案営業や新商品開発が売り上げ増に結びつかない。新規顧客の開拓もままならない」「構造的変化に適応できずドロップアウトした例があることを考えると、顧客の経営革命を誘導するしかない」という事態が起きても不思議ではありません。

Q 深く潜在している新成長機会の発掘なくして企業の存続は困難になってきたので、職務改革を通して新成長機会を発掘する姿勢は納得できます。となると、「開発部門は尚更」ですね。開発部門のあり方で何か強調することはありますか?

A 5G普及は「生産性革命(例:通信会社が建機会社とコラボ ⇒ 建機自動運転) ⇒ 新成長機会発掘の時間的余裕が飛躍的に増加」「在宅勤務の大幅増加

⇒ ナアナアの大幅減少 + 地域社会との人的交流が大幅増加 ⇒ 現実直視力強化」「(全員参加型社会の実現へ ⇒ 全リソースの利用可能性拡大) + (市場爛熟度進展 ⇒ 大型隙間市場開発の必要性増加) ⇒ 創造的衆知結集力効用の認識進展」に結びつき、“新事業開発に不熱心な企業は置いてけ堀”になります。

イノベーション力強化の必要性に結びつく、忘れてはならない大事なことがもうひとつあります。第4次産業革命進展の影響がそうです。なぜなら、第4次産業革命が進展するにつれて「世の中のシームレス化が進む

⇒ 事業展開の障壁がなくなっていく ⇒ イノベーション力さえあれば、自由自在の事業展開が可能になる」という図式になるだろうからです。

「自由自在の事業展開が可能になる」は互助の必要性が激減することを意味しますので、日本の経済界の仲良しクラブ的な特徴は完全消滅に向かうのは必至です。したがって、常識の見直しが必要になるでしょう。「談合できなくなる

⇒ 企業間競争が激化する ⇒ OnlyOne商品の開発の重要性が一段と増す」という図式が一例です。蛇足ですが、“日経平均を買う”はナンセンスになるでしょう。

「普通が一番」の時代はほぼ完全に終わるので、創造的枠外思考の下で過去の歩みを活かす新創業が生き抜くための焦眉の急です。この新創業で忘れてはならないのは、「努力継続力を身に着ける ⇒ 博覧強記の人生を目指す ⇒ 臨機応変のインスピレーションの源『脳細胞間の円滑なネットワーキング力』の強化が進む ⇒ イノベーティブな企業であり続ける」となるようにすることです。(インスピレーションがイノベーションの源である証拠 ⇒ 『夢を実現させるための方程式』)

Q イノベーションの大前提であるインスピレーションはどのようにして生まれるのでしょうか?簡潔にして実感が湧くような説明が欲しいです。

A 「なんとかしよう!」という強い思いの下に試行錯誤を続ける ⇒ 脳細胞間の円滑なネットワーキング力の強化が進む ⇒ 「これだ!」となる事態の方から飛び込んでくる ⇒ インスピレーションが生まれる」となります。本人の脳内に蓄積された多様な知見を一瞬にジグソーパズル思考する。これがインスピレーションなのです。(参考資料 ⇒ 『本邦初公開の核心を突いたイノベーション論』)

その場しのぎ習慣を続けている限り、インスピレーションは決して生まれないのです。ここにも、企業、ひいては個人のリセットの必要性があるのです。高齢者には誇りある生涯現役に結びつく若々しい脳力復活支援を受けることを勧めます。

Q 「イノベーションの原動力はインスピレーション」ということは理解できました。しかし、イノベーションの肝「知的アクロバットを伴うジグソーパズル思考」のお手本がないと、「訓練しにくい

⇒ イノベーションに挑戦し難い」となってしまいます。「打ち出の小槌のような天才でなくてもイノベーターになれる」と思わせて頂けませんか?

A 問題を延々と詰めぬくことがインスピレーションを生み、インスピレーションがイノベーションに結びつく知的アクロバットを伴うジグソーパズル思考を可能にする例となるのが、先ほど紹介した「戦後最大の謎『三億円事件』の総合的創造的考察」と「真空機器振興ビジョン」です。

Q インスピレーションを原動力に用いた知的アクロバットを伴うジグソーパズル思考をしても方向を誤ると徒労に終わり、機会損失を招いてしまいます。この点はどうでしょうか?

A 「日本を奈落の底に落としたアジア太平洋戦争に突入したのは、世界経済が分割統治から統合時代になったことの認識不足」「東西冷戦構造が終結した後に日本の製造業が置いてけ堀になったのは、世界経済が統合されたことの認識不足」「日本経済の焦眉の急は生産性革命。にも拘わらず、5G活用体制の整備が米中に比べて周回遅れ」

─── といった具合に日本は“方向音痴”になり易いので、危惧の念を抱かれるのは当然です。

Q 四季の変化などが原因して日本人は環境変化に敏感な筈。にも拘らず、大きな環境変化があると、“方向音痴”になり易いのはどうしてでしょうか?

A 「解決すべき問題の体系的な理解が挑戦を可能にする」ので、詳しい説明をさせて頂きます。原因は「先見力や創造的問題解決力が日本人に欠如しがちな理由」と同じく複雑骨折のようになっています。

| 日本人は大きな環境変化があると、“方向音痴”になりがちな理由 |

(波風を立てるのを忌避する風習が根付いている ⇒ セクター間の鍔迫り合いを少なくする必要がある) + (鍔迫り合いの相手は外国にも存在する ⇒ 環境変化適応力を重視しなければならない)

⇒ 村落共同体の延長線上にある日本モデルが自然に根付いた + 過去の延長線上でOKの古き良き時代が続いた ⇒ “親の心、子知らず”になった ⇒ 自立と創造力が概して不足するに至った

⇒ 人生・経営の舵取りをせず漂うような生き方になっている ⇒ 実質的社会主義体制が自然に根付くに至った

⇒ モーツアルト効果とは無縁になる ⇒ 鋭い直観回路を身に着けることが困難になる ⇒ 習慣がロックイン状態になる ⇒ 情報ゾーンが陳腐化する ⇒ ピンポイントの環境動向分析が行われない ⇒ “方向音痴”にならざるを得ない。 |

Q 宿命のようなので、絶望感に襲われてしまいます。“方向音痴症”を治す方法はあるのでしょうか? 先行きがどんどん不透明になるので、なんとかしたいのです。

A 潜在事象発掘力を駆使して、陥っていた重大な盲点に気づかせてくれ、「そういうことだったのか」「だったらこうしよう!」という気持ちを引き出してくれる創造的衆知結集力者を臨時登用するのが一番です。

Q 適切な創造的衆知結集力の持ち主の特徴としてどんなことが挙げられるのでしょうか? コンサルタントを登用して失敗したことがあるので、是非教えて頂きたい。

A 社内の論客を5人から10人程度集め、この小集団と外部専門家と3時間程度の意見交換をさせ、その結果に基づき、この外部専門家に提案書を作成させることをお勧めしたい。なぜなら、こうすることによって、外部専門家の力量を適切に判断できるようになるからです。

Q 創造的衆知結集力者の期待値としてどんなことが挙げられるのでしょうか? 「実際に登用してみないと力量は分からない」「納得できない結果に終わった、しかし、明確に事後評価できないので、外部専門家登用のノウハウ・ドゥハウにならない」が多くの実態のようです。期待値を知っておけばそんなことにならない、と思うのです。

A 創造的問題解決を誘導できるQ&Aの達人。これが期待値です。Q&Aにより創造的問題解決を誘導するために必要な条件は八つあります。

|

「秘めた個性的才能がある筈」と思って相手と接触することができる |

他人の自分評価に敏感なのが普通です。したがって、風采や発言の表面だけを捉えて相手を見下してはなりません。なぜなら、そうすると、相手は感情を害して会話が弾まなくなるからです。そうならないためには、「斬新な着眼を持てば過去の歩みや脳力・能力の新用途を必ず発見できる」という考え方の下で会話を進めることが必要です。

|

思いついたことをどんどん発言できるような雰囲気・リズムを生み出すことができる |

考えていることを表現しきれる人は例外的存在です。にも拘らず、真意を洞察することなく言葉尻を捉えた対応をすると、相手は感情を害して会話が弾まなるからです。そうならないためには、「発言の背景には凄いことが必ず秘められている」と思うことが必要です。(参考資料

⇒ 『プロフェッショナルQ&A』)

|

会話を適切な方向に誘導して、時間浪費型の会議にならないようにすることができる。 |

自由闊達な議論をいくら展開しても、不適切な思考枠の下での会議は創造的な問題解決策に結びつきません。そうならないためには、適切な視座の下に「議論を拡散させる

⇒ 議論を収束させる」を繰り返すことが必要不可欠です。(参考資料 ⇒ 『会話例1/会話例3』)

自分自身の客観視は困難を極めるのが人間であることを示す、面白い調査結果があります。インフレの昂進が所得を上昇させ続けていた時代に「あなたの所得が毎年一本調子で上昇し続けているのはどうしてなのでしょうか?」と質問すると、ほとんどの人は「先見力やハードワークのお陰で労働生産性が上昇したからである」と答えたのです。十分承知している高いインフレ率は考慮外だったのです。「あり方」の見直しなくして環境適応はできないのです。

一説によると、ほとんどの人はエネルギーの98%を無駄なことに費やしているそうです。「行動力学に振り回される ⇒ 精神的視野狭窄症や精神的拘禁服着用症になる」が原因です。「発言が冷静さを欠いている」と思ったら、「行動力学を見抜く

⇒ 共感・同情する ⇒ 発言のし直しを誘導する」ことが必要です。

神様ではないので、「博覧強記 ⇒ 全体知欠如症無縁」になることは不可能です。そこで、必要になるのが「ふと気づく ⇒ ピンポイントの瞬時調査」を可能にする脳細胞間の円滑なネットワーキング力です。

知識があるだけでは駄目です。なぜなら、「知識に恵まれた人物 = 知恵を生み出す達人」であるとは限らないからです。(例 ⇒ 『一流大学の博士課程を修了したAさん 』) 知恵者であるためには、ピンポイント力が必要なので、専門家を初め日本人に潜在しがちな致命的弱点とは無縁でなければなりません。

|

「創造的問題解決を目的とする会議に準備なしで臨ませるのは素人のやることである」を認識している |

相談者が質問に速やかに反応しないと、「Q&Aが停滞する ⇒ 調査が停滞する ⇒  のための知識が不足する ⇒ 所期の目的達成が困難になる」という図式に陥ってしまいます。そうならないようにするためには、 相談者はテーマについて事前に考え抜き、脳細胞間の円滑なネットワーキング力をそれなりに身につけなければなりません。(会議が空転しがちなのはこの準備がないからなのです) のための知識が不足する ⇒ 所期の目的達成が困難になる」という図式に陥ってしまいます。そうならないようにするためには、 相談者はテーマについて事前に考え抜き、脳細胞間の円滑なネットワーキング力をそれなりに身につけなければなりません。(会議が空転しがちなのはこの準備がないからなのです)

「相談者はテーマについて事前に考え抜く」の方法を商品開発を例に用いて紹介しますので、参考にしてください。→問題解決策の策定に必要な貴重な情報は当事者の頭の中に必ず存在しています。なぜなら、「行動結果(人生行路)=深く潜在している調査結果」だからです。この深く潜在している調査結果の顕在化は手間暇をかけた作業により可能になります

Q 潜在事象発掘型Q&Aサービスは相談者の積極的発言があって初めて成立する。ところが、「ほとほと困っているのに黙りこくってしまう」場合が少なくない。どうしてこうなってしまうのでしょうか?

「日本人は頭が悪くなった」という風評と関係するのでしょうか?

A 黙りこくってしまうのは臨機応変に発想する脳力が大幅に不足しているからです。このままでは日本経済の地盤沈下に歯止めがかかりません。(参考資料

⇒ 『諸悪の根源はナアナアに代表される日本的集団主義の悪影響』) 「このままでは勤務先が危うい。リストラされてしまう」という危機意識を持って貰うために、詳しい説明をします。

「ほとほと困っているのに黙りこくってしまう」場合が多いのは、「(国内外の人的交流が拡充した ⇒ セクター間の相互依存が拡充した ⇒ 出来事の因果関係が不明確になった

⇒ 深く考えるのを諦めるようになった) + (科学技術の進歩により世の中が便利になった ⇒ 深く考える機会が大幅に減った) ⇒ 臨機応変の発想の源「脳細胞間の円滑なネットワーキング力」を鍛えることが困難になった」という図式のなせる業なのです。

したがって、手に負えない難問を抱える度に潜在事象発掘型Q&Aサービスを受ければ、脳細胞間の円滑なネットワーキング力の強化が進み、「日本人は頭が悪くなった」という風評を跳ね飛ばすことができます。

Q 「その気にならなければ口を酸っぱくして言っても駄目」なのが人間。このことを踏まえて、企業人の脳細胞間の円滑なネットワーキング力を鍛えて企業を発展させる巧い方法はあるのでしょうか?

A 水俣病の犯人とされ、経営危機に陥ったチッソ株式会社は旭化成、積水化学工業などを別会社として設立した歴史的事実がヒントになる。信賞必罰の人事制度を確立し、臨機応変の発想力に自信がある人財を社内外から調達し、戦略子会社を設立する。その上で──────

「潜在事象発掘型Q&Aサービスは脳細胞間の円滑なネットワーキング力強化の手っ取り早い方法であることを周知徹底させる ⇒ 企業人が手に負えない悩み事を抱える度に潜在事象発掘型Q&Aサービスを受ける体制を整備する

⇒ 戦略子会社は発展を続け、親会社は衰退していく」という手順が考えられるのではないでしょうか。

Q 「企業人が手に負えない悩み事を抱える度に潜在事象発掘型Q&Aサービスを受ける」はそれなりの費用が嵩むことを意味します。このことをどのように考えればいいのでしょうか?

A 手に負えない悩み事を抱える企業人が達人主導の潜在事象発掘型Q&Aサービスを受けることは業績拡大に結びつく二重の効果を必ず生み出します。当人の臨機応変の発想力強化を可能にするだけではなく、

「成約まであと一歩のことが多い」「上司に提言したいのだが、躊躇してしまう」等、マネジメント側は有益な情報の入手が可能になり──────

「成約まであと一歩のことが多い」は「自社商品や営業担当者の問題点を明らかにして改善する」「上司に提言したのだが、躊躇してしまう」は「上司には思いついたことをどんどん発言できるような雰囲気・リズムを生み出すことができるように研修する。担当者には行動期待値を引き出すために合理的説明ができるように研修する」といったように即効性の高い対策を講じることが可能になるからです。

Q 親会社側の衰退は「縮小均衡路線に限界発生 ⇒ 社員の給与抑制 ⇒ 社員の生活維持困難 ⇒ 退職者の増加」という図式に結びつくでしょう。しかし、企業にとって不必要な人だけが最後まで残る可能性は大です。

したがって、「臨機応変の発想力が大幅に不足しているのに潜在事象発掘型Q&Aサービスを受けようとしない。潜在事象発掘型Q&Aサービスを受けても効果が上らない」人達の配置転換やリストラは避けられません。しかし、強引なやり方は禍根を残す。巧い方法はないでしょうか?

A 配置転換やリストラ予備軍の企業人を集め、潜在事象発掘型Q&Aの達人が「ナアナアが許されない ⇒ 自他共に納得できるように各人の脳力が白日の下に晒される

⇒ 臨機応変に発想する脳力の程度を識別できる」という図式を実現させれば、本人を含む社内全体が納得できる人事刷新が可能になるのではないでしょうか。

Q 「社内全体が納得できる」が「客観的に正しい」となるのでしょうか? 「コツコツと努力する人生を送ってきた ⇒ 枠内思考の習慣がロックイン状態になっている

⇒ 枠外思考をすれば、魅力的になる個人や企業の価値を認めることができない」という図式があり得る、と感じています。具体例に基づいて説明できないので、もどかしいですが…。

A 長く続いた日本モデルは枠内思考の習慣をロックインさせ、宝の持ち腐れに追い込まれた個人や企業を数多く生んだことは間違いないでしょう。なぜなら──────

わが国は「和を過剰に重視するあまり曖昧を良しとする文化が根付いている ⇒ 環境変化に適応しようとする気概とは無縁の内向き姿勢になっている ⇒

世の中を幅広く学問する態度を採りようがない ⇒ “臨機応変の全体知欠如症”が蔓延するに至っている ⇒ 自他共に現実直視力が欠如するに至り、 有為な特技は空回りするしかくなくなった」という図式に支配されがちだからです。

| 斬新な着眼が秘めた長所の発掘「脱・宝の持ち腐れ」を可能にする |

Q 「和過剰の付けである日本の宿痾」「悪しき心理的ラベルに胡麻化されないようにする。そのためにある人間理解のあるべきスタンス」を熟読吟味しないと、「人間の潜在能力が最大の新成長機会になった時代に取り残される」ということがよく分かりました。根本的問題解決はさておいて、宝の持ち腐れになってしまった個人や企業の逆転策はないのでしょうか?

戦略発想に基づく斬新な着眼で新事業・新商品開発に成功したような個人や企業があったら教えて頂きたい。

A 宝の持ち腐れ状態から脱却して逆転劇を演じた個人や企業の例は少なくありません。いずれも「カイゼン」ではなく、有利な状況を創り出す戦略発想に基づくイノベーションです。

(例1)際立った存在になった性転換者

性転換者の美を競う世界コンテスト参加し、社会的認知を得た。殺到した取材申し込みに対して「女としての取材ならOK」を言って獲得した求心力を使って、日本最大の女装イベント開催をしたのです。逆転劇が可能になったのは、「売り込む」のではなく「売り込まれる」ようにしたからなのです。

(例2) 逆転の発想で世界一の短距離ランナーになったウサイン・ボルト

「(身体が生まれつきS字状になっている ⇒ 両肩が激しく上下し、かつ膝も大きく揺れる) + サッカー選手の治療・訓練方法を採用して筋肉を鍛えた

⇒ ストライドを大きくして走れるようになった」という図式が実現したのです。

(例3)伝統ある強者「自民党」を敵に回して、都議選に大勝した新参者「都民ファースト」

「心ある都民は日本の人材ミスマッチ大国性を認識している ⇒ 才能ある多様な人材を候補者にした ⇒ 選挙民に清新なイメージを与えた ⇒ 自民党の地盤・看板頼りが時代錯誤であることが浮き彫りにされた

⇒ 圧倒的求心力を創り出した」という図式が実現したのです。

(例4)周囲の様変わりした環境を活用して再生に成功したトンカツ屋

「地域住民は高齢化し、複数の惣菜店が誕生。しかし、高齢者の孤独を癒す集いの場は皆無」。この状態を好機として捉え、「1階をカフェ、2階を外人向け宿泊施設」に改築して、廃業から10年経った空き家「トンカツ屋の建物」を活用するに至ったのです。

(例5)更地にするしかなかった中古住宅が超人気物件に大化け

「駅迄徒歩55分、しかも、近くにスーパーがないので、更地にして売却するしかない」と決めつけられていた空き家「中古住宅」を、「4台分の駐車可能な庭がある。駅近くに全ての都市機能と大型駐車場がある」ことに着目したリフォームをして、超人気物件にしたのです。

(例6)訴求力を創り出して衰退業界の例外的存在になった明治のザ・チョコレート

標的の若い女性好みの包装にし、かつ様々な形と模様のチョコレートを中に入れることにより、明治のザ・チョコレートは、「市場成熟している。その上、コンビニが主戦場であるために味の良さだけでは売れない」菓子業界の実態を尻目に逆境から脱出したのです。

(例7)廃業寸前だったにも拘らず世界に羽ばたくようになった和傘「日吉屋」

和傘「日吉屋」の4代目・西堀氏は、京都の職人とバラのデザイナーとのコラボで和傘を照明器具にデフォルメし、世界15ヵ国のホテル・レストランに販売することにより、年商約160万円から現在の2億円に急増させたのです。

(例9)脱「宝の持ち腐れ」の致命的障害は、習慣「0か1かの短絡的判断」

生い立ちが醸成した秘めた才能を見抜く ─── 発展性のある脳力は誰にも潜在している。心理的レッテル貼りがこの顕在化を妨げている ───

(例10)長期スランプ脱出の鍵は「性格に合わない人生行路」からの脱出

| 長期不振のうら若き女性が転職「食堂→苺農家→パン屋」を重ねても不満足なのは、仕事の内容が理想を追求したい彼女の性格に合わなかった(合わない)からだ。ここに、顧客の欲求を知って思いのままのパンを製販する仕事の意義がある。今の立場を適切で好きな道化が最重要。 |

(例11)「脱・宝の持ち腐れの切り札」となるのは、適切な助っ人「努力継続力」の登用

| 田代誠一郎釣舟船長が「ズブの素人でも大物を釣らせてくれる」の評判を得るに至ったのは「(状況の総合判断→よく釣れる場所に誘導)+竿を投げ続ければ必ず釣れる…の信念→釣れなくても客の心が折れないように声をかけ続ける」故。助っ人業に一番必要なのは努力継続力だ。 |

|

新成長機会発掘力強化の最大の障害は日本中に蔓延している甘やかしである |

| 日本経済長期地盤沈下の真因は、“波風”忌避文化起因の甘やかし。日米の対称性「互助の共同体崩壊危機→異次元の金融緩和等→円安→楽ちんな企業経営→新成長機会発掘力強化怠り/アップル等はアイフォンなしの仕事が不可能な世界構築→必要に応じて価格引上げ」を認識すべし。 |

|

アイフォンのような高付加価値商品開発に必要なのは、アニマルスピリッツの円滑な引き出しを可能にするコロンブスの卵のような方法の採用である |

|

Q 宝の持ち腐れ現象の原因である「和の過剰重視 ⇒ 曖昧主義 ⇒ 世の中の幅広い学問軽視 ⇒ 臨機応変の全体知欠如 ⇒ 現実直視力欠如 ⇒ 有為な特技空回り」という図式を一言で表現できませんか? そうでないと、手に負えないような気がして、問題解決が緒につきません。

A 一言で表現すると、「0か1かの短絡的判断習慣が臨機応変の発想力の大幅不足を招いている」です。(参考記事 ⇒ 『専門家を始めとする日本人一般の致命的欠点』) この認識があれば、 「学問力・発想力の抜本的強化をしよう!」「潜在事象発掘型Q&Aサービスを受けよう!」となる人が多くなる筈です。

深層強化学習AI・・・等の技術革新は生き方改革を迫ります。既存情報に頼るだけではAIに呑込まれ易いアナウンサーの生き抜き策は「ニュースの背景を深く知る ⇒ 視聴者の立場を理解する ⇒ 時々刻々の変化の影響が分かる ⇒ アドリブ交りの報道をする」であるが例です。人生の舵取りを積極的にしないと、生き抜きが困難になる時代がやって来つつあることを肝に銘じなければなりません。

|

「一見非常識」の中に追求すべき真理がある場合が多いので、「こんなことを発想したら笑われるのではないか」なんてことを気にしないでください。(参考資料

⇒ 『斬新な着眼が生み出す画期的対策の例』) |

|

ご発想されたことは必ずメモしてください。「沢山のメモがなければ、小説は生まれない」のと同じです |

|

Q&Aサービスを受ける準備をして頂く |

|

の作業成果である「メモ」を分類する→各分類に表題をつける→多数の表題をまとめて表現するタイトルを発想する。これは「なんでそうなのか?」「こういうことが言えるのではないか?」等の発想結果の体系化作業です。(本のタイトルと目次のような体系化の効用は矛盾・漏れ・重複の発見を可能にすることです) の作業成果である「メモ」を分類する→各分類に表題をつける→多数の表題をまとめて表現するタイトルを発想する。これは「なんでそうなのか?」「こういうことが言えるのではないか?」等の発想結果の体系化作業です。(本のタイトルと目次のような体系化の効用は矛盾・漏れ・重複の発見を可能にすることです) |

|

矛盾・漏れ・重複を糺す作業を行ってください。ある程度納得できれば、作業は中止しても構いません。なぜなら、この作業の目的は「精緻な作業成果」ではなく、未知の既知化の原動力「高揚した問題意識」の実現にあるからです |

| 当たり前のことですが、クライアントと私共の双方に守秘義務があります。したがって、私共が知り得た「機密に触れる情報」を公開することは一切ないことを誓います。 |

|

| |

|

| 第2部 |

諸悪の根源は日本的集団主義である (アジア太平洋戦争の考察結果) |

|

集団暴走しやすい日本的民主主義に振り回された |

| 2006.6.25掲載 (緑色は2006.10.9追記) |

|

潮流に翻弄される社会ができあがっていた |

|

日本の社会は真の民主主義が根づきにくい |

真の民主主義が「全員が平等の立場で徹底的な公開討論をする ⇒ 個々の利害の違いをクローズアップさせる ⇒ 個々の利害を克服するために、短期最適と長期最適並びに部分最適と全体最適の同時実現策を模索する」という図式の実現である。このように考えると、日本の社会はこの図式実現に向いていません。なぜなら、日本の社会は下記の図式に嵌りこんでいるからです。

日本的集団主義の影響を強く受けている ⇒ 合理よりも人間関係の方を重視する習慣が根づいている ⇒ その場しのぎな体質が醸成されているので、目先のことしか考えることができない

& 情緒的一体感が重視されるので、ウチとソトが明確化される ⇒ 長期的視野に立って全体利益のために徹底的な討論をする態度は期待しにくい。

日本人のほとんどは自国を民主主義国家であるとみなしていますが、これは間違った思い込みなのです。(証拠 ⇒『西欧人は日本を民主主義国家であるとは思ってない』)

かくしてできあがったのが、日本流の社会を動かす仕組みです。この典型が下記の図式で実現した国民の参政権実現です。

国家財政を安定させるために豊凶作にかかわらず一定の税金を徴収する制度が導入された + (西南戦争が行われ戦費の捻出が必要になった + 一揆を起こした農民の不満解消のために減税が行われた

⇒ 4200万円の紙幣が印刷された ⇒ 大インフレが発生した) ⇒ 地主は税額が固定されていたので、一気に大金持ちになった ⇒ 大金持ちとなった地主がスポンサーになって民権運動が展開された

⇒ 国民に参政権が認められた。

何かをきっかけに極めて大事なことがずるずるとなし崩し的に決まる。これが日本流の社会を動かす仕組みなのです。国民一人一人に思考力があれば、実に素晴らしい仕組みです。ところが、国民は大事であっても「理」ではなく「情」で動きがちなのです。1936年の2・26事件に対する国民の反応が良い例です。

犯行に及んだ若手将校は全員が死刑になりました。ところが、これらの若手将校の決行に同情する人が多かったそうです。東北地方を中心に人身売買が盛んに行われるほど日本人の生活は窮乏状態にありながら政府は無策だったからです。

国民は大事であっても、「理」ではなく「情」で動きがち。そして、何かをきっかけに極めて大事なことがずるずるとなし崩し的に決まる。この日本流民主主義はまかり間違うととんでもないことになってしまうことを誰も否定できないでしょう。社会全体の液状化に歯止めをかけることが期待されるているのが、日本において伝統的に採用されている権力の多重構造です。

|

権力の多重構造が重大な誤算になってしまった |

オーナー社長が君臨している。しかしながら、経営の実務面での権限を専務に委ねている。そして、各部門の執行権限は部門長に全面的に委譲されている。専務は経営統括をするのみ。

── こういう経営体制を内外に宣言しておく企業は経営面で少なくとも三つのメリットを得ることができます。

|

|

|

・ |

各部門長は「社長と専務の顔色を見て仕事をする必要がない ⇒ 各部門の職責を全力で遂行する」ということが可能になる。

|

|

|

|

・ |

専務は「社長の顔色を見て仕事をする必要がない ⇒ 全力で経営統括をする」ということが可能になる。

|

|

|

|

・ |

不都合が生じた場合、「各部門長 ⇒ 専務」という順序で解任することで経営基盤を揺るがすことなくショックを吸収できる。 |

しかも、「中堅幹部がしっかりしている会社は強い」と言われ続けてきたことが示唆するようにトップ・ダウンではなく、ボトム・アップの考え方が組織の末端まで浸透していました。

上記したようなやり方が日本国運営の伝統的な組織運営方式だったのです。徳川時代の天皇・将軍・老中・各藩の藩主…、小泉首相登場以前のお飾りのような首相・政権党の派閥の長・中央省庁の事務次官…を思い起こして頂ければ、得心されるのではないでしょうか。

どうしてこのような方式が採用され続けてきたのでしょうか? 下記図式のなせる業ではないかと思われます。

(外国との交流がほとんどない島国である + 基幹産業である米づくりは村落共同体を必要とする ⇒ 蛸壺に入れられたような人間関係が形成される)

+ (山岳地帯が多いので耕作面積が少ない。しかも、地下資源に恵まれていない国土に他に行き場のない人々がひしめいている ⇒ 節約をモットーとする生活が必要である)

⇒ モノの浪費や人間関係の修復を困難にするオール・オア・ナッシングの事態に結びつきやすい、徹底抗戦を避ける必要がある。

権力の多重構造が志向されきたのは日本人の知恵だったのでしょう。だからこそ、日本は良質の人材を輩出でき、これが欧米列強による植民地化を阻止することに結びつきました。

ところが、国家の命運を決する事態に遭遇してこの日本人の英知の結晶である権力の多重構造は大きなマイナスとなってしまいました。このあたりの事情を図式化してみましょう。

(日本的集団主義の影響を強く受けている ⇒ 合理よりも人間関係の方が優先される ⇒ 前述したように大事であってもずるずるとなし崩し的に決めることが可能になる)

+ (天皇は統帥権を持っている。しかしながら、首相は天皇を司る立場で統帥権を実質的に行使できる ⇒ 天皇と首相の両方に甘えが生じる ⇒ 真の中枢機能が確立しにくくなる)

⇒ セクショナリズムが蔓延する ⇒ 総合的判断力に欠けるが、強権体質を持ったセクションが天皇の持っている統帥権を錦の御旗として利用し、国家全体を暴走させる。

このような図式は太平洋戦争突入以前から実現されていたようです。なぜなら、「日独防共協定に違反する独ソ不可侵条約が締結された ⇒ 日独伊の三国同盟の芽がなくなった

⇒ 内閣総辞職となった」のを受けて、昭和天皇は阿部信之陸軍大臣に組閣を命じた。そして、その際に、「外交の方針は英米と協調すべし」と異例の方針を伝えた。ところが、軍はこの方針を受け入れることができなかった。その結果、天皇の指示は覆されてしまったとのことだからです。

このような国家運営の実態は現代社会にも色濃く残っています。国益よりも省益を大事にする官僚が国家運営を実質的に牛耳り続けてきたので、日本が衰亡の道を辿ることになってしまった。その上、小泉内閣が閣議決定したことを官僚達が寄ってたかって骨抜きにしてしまうことがある。こういう事実がそうです。

|

個が確立されていないことが諸悪の根源である |

|

強力な中枢機能が存在して始めて毒を秘めた民主主義は健全に機能する |

アメリカの第二代目大統領であるジョン・アダムスは「デモクラシーは自分で自分を貪ってしまう。だから、長続きしない」と言ったそうです。どうしてこういうことが言えるのでしょうか?

下記の図式に結びつきやすいからなのでしょう。

平和の中でデモクラシーが実現される ⇒ 個性が噴出する ⇒ 秩序が必要になる ⇒ 組織がピラミッド化する ⇒ 出世競争が盛んになる(ポスト争いが行われる)

⇒ 人事評価の難しさがあるので、短期採算主義(小目的主義)に走る ⇒ 部分最適・短期最適が追求される ⇒ 組織の永続的発展が困難になる。

上記の図式に陥らないようにするために、アメリカの大統領はセクション間の対立に積極的に介入するのです。このような組織運営の工夫が可能でない限りはデモクラシーの導入は慎重でなければならないのです。

|

真の中枢機能不在の日本に民主主義が導入され、これが軍部独裁の素地となってしまった |

徳川300年は文治主義の時代でした。したがって、欧米列強による植民地化を跳ね除けることに結びついた教養人を数多く輩出しました。しかしながら、このような日本人であっても、日本的集団主義の影響を強く受けているために、下記の図式に嵌り込みがちであることは否ません。

(その場しのぎの体質が醸成されている ⇒ 目先のことには強いが前後左右を眺めて総合的判断を下すことは不得手である) + (情緒的一体感を一番大事にする

⇒ ウチとソトが明確になる ⇒ 「理」よりも人間関係の方が遥かに大事な価値観が醸成される) ⇒ 集団暴走しやい。

このような日本の成人男性に対して1928年(昭和3年)に選挙権が与えられ、選挙民は一挙に4倍に増え、1240万になったのです。この結果、

真の中枢機能がない社会である + (「理」よりも人間関係の方が遥かに大事な価値観が醸成されていた ⇒ 投票を金で買うことが容易に行われた)

⇒ 国民を糾合する政策立案力は生まれようがなかった ⇒ 政策論争ではなく、スキャンダルの暴露合戦が行われるのが政治の世界になった ⇒ 廉潔な武士が懐かしく思われるようになった

⇒ 軍人政治家待望論が生まれてしまった。

|

二大政党制失敗の背景には政党の脳力不足があったことも忘れてはならない |

二大政党制を本当の意味で確立するための要諦は政党が構想力・独創力を持つ人材を確保することです。なぜなら、そうでないと、国民を糾合できる創造的統合戦略に満ち溢れた政策が立案されないために、下記の図式に陥ってしまうからです。

提起・実行される政策は付け焼刃的な効果しかなく、賞味期限が直ぐに切れる + 日本的集団主義の影響を強く受けて生きてきたために、妥協に妥協を重ねることに結びつきやすいその場しのぎの習慣が染みついている) ⇒ 政策論争によってライバル政党を攻撃することがしにくくなる

⇒ スキャンダルの暴露合戦が行われやすくなる ⇒ 長期政権の実現が困難になる ⇒ インフラ等の長期的視野に基づく投資が困難になる ⇒ 独自路線を歩むことができる官僚が国家権力を掌握するしかなくなる。

日本の政治の世界において政策論争よりもスキャンダル合戦が行われがちであることが現在も続いているのは、上記の図式が生きているからなのでしょう。したがって、政党が国民を糾合できる創造的統合戦略に満ち溢れた政策を立案できる脳力を持たない限り、二大政党制が仮に確立されたとしても長続きしないでしょう。(大政党のだらしのなさを示す例 ⇒『現状路線を歩む限り適切な政治主導も期待しにくい』)

だからと言って国益よりも省益を優先させる官僚に国家運営を委ねることもできません。このような状態にメスを入れたのが小泉政治であったと理解すべきなのではないでしょうか。しかしながら、この歴史的な試みは緒についたばかりですが、突破口がこじ開けられたことは間違いありません。

小泉首相退陣がこの突破口を塞いでしまうことに結びつくのであれば、日本の本当の夜明けは遠い遠いものになってしまうことでしょう。そうです。ポスト小泉に期待されているのは、国民を糾合できる創造的統合戦略に満ち溢れた政策を立案・実施できることに結びつく政党脳力の抜本的強化なのです。そのためには、「枠内思考よサヨナラ、枠外思考よコンニチワ」の姿勢を持たなくてはなりません。

日本を再構築しようとした織田信長が没した後の日本は「改革に伴って発生した混乱を嫌って旧秩序に回帰した ⇒ 日本的集団主義が揺るぎのないものになった ⇒ 悲劇の太平洋戦争に突入し、空前の悲劇を経験することとなった ⇒ 太平洋戦争が未総括であるために迷走を続けている」という道筋を辿っていることを忘れてはならないのです。(だからこその『日本の新しい進路を提言する』であることを強調させてください)

|

ガリバーのような巨大政党の限界を何よって打破すべきか? |

政官が癒着しないようにするために必要な二大政党制が当面根づきにくい。このような事態の下に政党政治の健全化をどのように実現させたらよいのでしょうか?

二つの方策が考えられるのではないでしょうか。

(方策1) 現在の自民党のようなガリバー政党の総裁任期を5年にする

総裁選を5年に一度程度行うようにする ⇒ 次期総裁候補が5年の歳月をかけてポリティカル・アポインティを含めて全ての準備をする ⇒ ガリバー政党の一新が可能になる──、という図式の実現が狙いなのです。

(方策2) 野党は公正な審議機能発揮に徹する

議院内閣制は日本に定着して久しいので、当たり前になっています。しかしながら、国政のあり方には二つの考え方の対立軸が元々内在しています。

|

|

|

・ |

議院内閣制は邪道である。なぜなら、権力志向の強い議員は公正な法案審議がしにくいからである。

|

|

|

|

・ |

議院内閣制でないと国政が不円滑になる。なぜなら、内閣主導の立法ができにくくなる。

|

この二つの対立軸を踏まえて万年野党はどうしたらよいのでしょうか? 竹中前総務大臣が担おうとしている、日本にこれまで存在してないポリシー・ウォッチ機能を持つことではないでしょうか。但し、万年野党の議員はそれだけの知力を持つ必要があることは言うまでもありません。そのためには、下記図式の実現が必要になるでしょう。

国家議員の数を大幅に削減する ⇒ 国民は議員候補並びに議員一人一人を精査できる ⇒ 政策立案能力の高い議員のみが選出される ⇒ 国会議員内の政策論争が活発化する⇒政権党と野党に所属する議員の出入りが頻繁の行われるようになる ⇒ 適切な大臣・副大臣・政務官が選定されるようになる ⇒ 国益最大化の国政が行われるようになる。

知力のかけらもない国会議員が多数存在しているが故に行われている国会内の乱闘騒ぎ。このような馬鹿馬鹿しい国会運営に対して血税を払っている国民は怒り心頭に達していることを忘れてはならないのです。

|

人生の総括が本当の幸福を約束する |

現代日本の迷走状態を確認して頂くために紹介した2種類のコンテンツが物語っているように、『日本の社会は真の民主主義が根づきにくい』、『権力の多重構造が重大な誤算になってしまった』並びに『個が確立されていないことが諸悪の根源である』で述べたことは現在の日本についても当てはまることが多いのではないでしょうか。なぜなら、今を生きる組織人の多くは下記の言葉に接したり吐いたりした経験をうんざりするほど積んできているはずだからです。

「君の意見は優れている。しかし、実行はできないよ」「議論に議論を重ねてきたので、アイディアは出尽くした。ところが、とんと行動が伴わない。実に情けない」

どうしてこのような言葉が出てくるのでしょうか? 「日本人は横並び志向が強いから」「日本人は保守的だから」という返事は間違っていません。問題はどうしてそうなのか?です。身動きが取れないからなのでしょう。どうして身動きが取れないのでしょうか?

無意識的に、あるいは惰性で、行動していることが多いので、「どうしてこうなってしまったんだろうか」と呟くしかないことが多い。つまり、陥っている状態を解明できない。解明できても多難に思える前途を考えると身がすくんでしまう。だからなんではないでしょうか。

真の中枢機能不在の日本に民主主義が導入され、これが軍部独裁の素地となってしまった並びに二大政党制失敗の背景には政党の脳力不足があったことも忘れてはならないで述べたことと本質的には変わらない状態にあるのではないしょうか。

「組織内のことだったらそうかもしれない。でも、自分個人のことだったら大丈夫」となるでしょうか? 「否」でしょう。なぜなら、自分の人生の前後左右と整合性が取れないと新しいことを試みる気になれない。これが人間だからです。

生徒を適切に指導するために必要不可欠な反省会のことを思い出してください。これまでの行動の良かったことと悪かったこと、それぞれの理由が納得できて始めて次の行動を積極的、かつ適切に採れるようになるのです。

この反省会の延長線上にあるのが自分の人生の総括です。そして、この総括のメイン・テーマは自分の性格と由来をきちっと認識することです。なぜなら、そうすることによって下記のようなことを自ら語ることができるようになるからです。

「そういうことで性格がができたのか。でも、そういうことは昔々のことで今はそんな環境に置かれていないので、その性格は合理性に欠ける」

「染みついた性格のために随分と損をしてしまった。でも、その反面、今日の才能ができあがったのだな。だったら性格に振り回されるのではなく、乗りこなすようにしよう!」

| 破滅型衝動強迫や閉塞状態とは無縁の人生になるための方策 |

| ▼ |

|

![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)