![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |

新創業研究所(古河イノベーションセンター) 〒306-0024 古河市幸町4-31(来客用駐車場があります) 東京から直通・乗り換えなしで60分程度の古河駅から徒歩12分です E-Mail: info@trijp.com TEL 0280-23-3934 2019.4.1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(節子) 日本経済は長いトンネルに入り、その先に明かりが見えない。「景気回復の兆し」と言っても国の借金効果にしか過ぎない。日本経済を例えて言うと、健康を著しく損なっていた人が暴漢から逃れるために全力疾走して息絶え絶えになってしまったようなもの。したがって、何もかも世界金融危機のせいにするのは間違いよね。 貴方がいつも言うように、日本人の思考様式とそれが生み出す脳力が様変わりした環境に適応できなくなって久しい。このことをを深刻に受け止めなければならないと思う。 1990年に1位だった国際競争力の順位が2008年には22位になり、その結果、世界に占めるGDPのシェアが1990年の14.3%から2008年の8.9%になってしまったことが何よりの証拠。この背景に日本のグローバル経済への立ち遅れがあるんじゃないかしら。というのは、世界に占める投資残高のシェアを国際比較すると、「(日本)1.3%、(アメリカ)15.3%、(カナダ)2.1%、(イギリス)6.5%、(フランス)6.6%、(ドイツ)4.6%」となっているんだから。日本は世界第二の経済大国なのによ。 だからなんでしょうね。インドの家電製品の6割は韓国製。韓国企業一社の利益は日本の家電業界全体の3倍となっていると言われるのは。・・・・・日本はもっと部品点数の多い製品分野に注力するしかないのかしら?

(高哉) その考え方は通用しにくい。海外での発電所の受注合戦の結果が何よりの証拠だ。アラブ首長国連邦の原子力発電所は韓国企業が官民一体となっての努力があったこともあって「発電所ではなく電力を売る」という考え方で受注に成功。日本は中枢機能の不在は企業だけではなく国家レベルにもあることが原因して技術力世界一の東芝が下請け企業として使われることになった。 (節子) 旧態依然とした態度で「ものづくり大国」なんて言っていたら、日本は本当につぶれてしまうわね。日本は1998年から続いていたデフレ経済を輸出で辛うじて支えていた。ところが、世界同時不況が日本経済の外需依存体質を直撃して輸出が2007年の80兆円から2009年の50兆円に激減。この背景に輸出市場の変質があるんだから。 日本がこうなってしまうのは『新時代が要求するブレークスルー発想を行わず「枠内思考」に留まってしまう日本のエリートの実態』にあることにつきるのかしら? 大事なことだから補足説明してくださらないかしら? (高哉) 世の中の複雑化に伴い総合的創造的対策が必要になってきた。にもかかわらずそうなっていないことが次の七つの例が示すようなちぐはぐな現象(とんちんかんな政策)を生んでいる。このことも認識しなければならない。六つの例が示すように日本の社会にはちぐはぐなことが多い。この理由を考え抜けば、自ずと解答が見つかる。 (例1) 人口減に歯止めをかけるために国が乗り出している。その一方において、次の図式が放置されている。 (離婚歴が戸籍に記載される ⇒ 結婚しにくい) + (産院の賛同があって初めて助産婦は開業できる + 少子化が進んだので助産婦と産院は競合するようになっている ⇒ 産院不足の切り札となる助産婦を増やすことができにくい) + 婚外子を認めない ⇒ 出生率向上に歯止めがかかる。 (例2) 高度福祉国家の実現、財政再建のために高齢者の自立に国は熱心にならなくてはならない。にもかかわらず、次の図式が放置されている。 高齢者を尊重・尊敬する精神が希薄である ⇒ 需要側ではなく供給側のケアーの論理のみが優先されがちとなる ⇒ 高齢者の自助努力が阻止されがちとなる ⇒ このようなケアーを受けている高齢者の骨はもろくなり、回復が不可能となる ⇒ 欧米に比べて寝たきり率は3倍、施設は5倍になっている ⇒ 高齢者の不幸感はダントツ世界一となっている。(関連記事 ⇒ 『脳力のピークは80歳代だ! /人生航路の適切な舵取りを可能にする方法は生涯現役人生の要諦でもある』) (例3) JICAがラオスにおける発電所の可能性調査を徹底的に行った。にもかかわらず、日本は7つの発電所のひとつも受注できなかった。(中国が6、韓国が1)。こうなってしまった背景には次の図式の放置がある。 国全体の中枢機能が不在でセクショナリズムの蔓延が放置されている ⇒ 最終成果を適切に想定することができにくくなる ⇒ 最終成果を得るための知恵を働かせることが困難になる。(関連記事 ⇒ 『東北新幹線「はやて」のずさんな事業計画等から考える』) (例4) 1998年からデフレ経済になっている。にもかかわらず、習慣のロックがかかっているためか右肩上がりの経済成長を基調とする時代と同様に金融の引き締めは早いが緩和は後手後手になっていた。(このようなやり方ではデフレは更に深刻になるしかありません。グローバル経済時代に必要な脳力の向上に結びつく経済政策とそれを後押しする金融政策が必要なのです。金融政策単独で経済を健全化できる時代はとっくに終わっているのです) (例5) アメリカは日本の製造業に追いつき、追い込むために博士号取得者を大量に輩出し、バイオテクノロジーやITが発展した。日本も対抗策として同様の政策を打ち出した。ところが、「国立大学の独立法人化 ⇒ 国立大学の経営合理化 ⇒ 助手の必要数急減」となり、いわゆるポスドク問題が発生した。 (例6) 閉塞状態を打破するためには知的アクロバットのようなメリハリのある思考力が必要になった。にもかかわらず、ナアナアを助長しがちな「和」を経営理念として相変わらず掲げる経営者が存在している。法・秩序が整備されていなかったが故に混乱していた世の中を治めるための聖徳太子の教えを相変わらず信奉していると思われても仕方がない。 (例7) 深刻な問題として受け止められている、大学入学後1ヵ月程度で約2割の新入生が退学する根本的原因は次の図式に陥っていることにある。 (自分にとって適切で好きな道を知らない ⇒ 大学で勉強する動機づけが適切にできていない) + 気晴らしになる友達もできない ⇒ 不登校になってしまう。 したがって、“危うい”学生と個人面談して悩みを聞いて性格と立場を見抜き、「こういう勉強をすることが適切で好きな道に入ることを可能にし友達の有無はさしたる問題にならないのだ」と得心できるようにすることがこの問題を解決する最善策。にもかかわらず、「異文化感受性のなさが友達を新たにつくるために必要な違いを認めることを困難にしているからだ」と言って表層的な対応策のみが採られている。 (今就いている仕事の適切な動機づけが適切で好きな道に入ることの効用入手を可能にする。これと同じことが大学生にも言えるのです) (節子) 世の中を幅広く学問することを軽視する風習が社会全体に蔓延している。その上、個の埋没が当たり前となっている。となると、市場を支配する新しいロジックに気づかなくなり、空転する努力が多くなるからかしら? 『民間経済は中枢機能の麻痺が目立っている』にあることと本質的には同じことね。この状態を放置したままだと、末端の従業員は間違った舵取りの下で真面目に艪を漕ぐような状態になってしまう。(関連記事 ⇒ 『全体知欠如』)

ここでちょっと分からないことがある。日本がデフレ経済になってしまったのは1998年から。だとすると、環境が様変わりしてから10年以上も経つ。にもかかわらず、環境変化に適応できないままなのはどうしてなのかしら? 「日本モデルが色濃く残っている ⇒ 人員整理が進みにくい ⇒ 過剰になった労働力などの稼働率維持が志向されざるを得ない」という図式になっていると理解されがちだけど、それでいいのかしら? (高哉) その図式の背景にあることが問題なのだ。「終身雇用の下での年功序列式人事を我慢してきたのに今になって」ということもあるけど、根っこにあることの方が大きい。 ライフスタイルを変えるためには「かくかくしかじかだからかくかくしかじかのライフスタイルを採用したのだ」というものが予めなければならない。ところが、横並びの結果として今のライフスタイルができあがったので、「様変わりした環境に合わせてライフスタイルを変えなさい」と言われても戸惑ってしまう。 こういうことは企業経営にも当てはまる。超大型ヒット商品に長年に亘って安住してきた企業は様変わりした環境に適応しにくい。一方、新商品を開発し続けてきた企業は様変わりした環境に適応しやすい。 (節子) そうか。そういうこともあって『複雑な問題の核心を見抜くことができない実態』が『民間経済は中枢機能の麻痺が目立っている』『個人のパワーが大幅に不足している』を助長しているのね。だとすると、市場を支配するロジックが変わってもそれに適応できない日本企業が多いのは当たり前かもしれないわね。というのは、次の図式が長いこと通用していたんだから。 工業化の限りない可能性があった ⇒ 円安・護送船団・含み益の3点セットが機能する時代が長く続いた ⇒ 日本モデルを前提とする共同体が健全に機能した ⇒ 過去の延長線上を歩むことで事足りる時代が長く続いた ⇒ 習慣のロックがかかってしまった。 でも、「君子は豹変す」とならないのはどうしてなのかしら? 共同体は崩壊に向っているにもかかわらずよ。 (高哉) 予定調和だけを考えるので、せいぜい部分部分を関連付けるだけで全体を掴むことに終始ししがち。したがって、複雑な事象の本質を見抜き、斬新な着眼を入手するために必要不可欠な鋭い勘が養われない。納得できるまで試行錯誤する習慣があって初めて鋭い勘は培われるからね。・・・・・こうしたことが拍車をかけて予定調和にしがみつくことになる。その結果、次の図式が実現して老害発生の仕組みに陥ってしまうからだと思う。 人間関係をウチとソトに明確に分ける人が圧倒的に多い + 護送船団という統治方式が採用された ⇒ 日本モデルが根付いた ⇒ 企業・個人間における社会横断的な臨機応変の取引を困難にした + 退職金・企業年金の面で決定的に不利になるためにタイアップに代わる転職が困難になった。 (節子) 人間関係をウチとソトに明確に分ける人が圧倒的に多い上に、護送船団という統治方式が採用された。このことが日本人の内向き体質を決定的なものにしてしまい、日本人をして世界を股にかけて活躍する意欲を殺いでしまった。タイのビジネス・パーソンの殆どはタイ語・英語・中国標準語を駆使できるというじゃない。こういう状態と日本人は縁遠くなってしまったのよね。 (関連記事 ⇒ 『日米のビジネス・パーソンの行動の際立った違い / 海外に店を構えながら日本の顧客しか相手にしなくなった』) 外国語を駆使できなくても付加価値の高い仕事をするのであれば、通訳を使うという手があるわよね。どうしてそうならなかったのかしら? 語学よりもむしろ内向き体質の方が問題なんじゃないかしら? その背景に付加価値の低い仕事に甘んじるので、社外の人材と提携しようとする気にならず、その結果、ぬくぬくできる内向きの体質が続いているんじゃないかしら。 国としてもそうなっていることがEPA発効済みか交渉段階にある国・地域の国際比較に現れている。2010年4月23日付け『朝日新聞』によると、次のようになっているのよ。 米国はNAFTAや豪州、イスラエルなどを含む14ヶ国・地域、EUは27ヶ国・地域、インドは10ヶ国・地域。日本は交渉終了段階にある国・地域はなく発行済み11ヶ国・地域だけで、中国(8ヶ国・地域)に追い上げられている。(関連記事 ⇒ 『日本を復活させるためにはどうしたらよいのか? 本格的な共同市場に参加するのが一番である』)

(節子) 世界同時不況が日本経済の外需依存体質を直撃して輸出が2007年の80兆円から2009年の50兆円に激減。この背景に輸出市場の変質がある。この放置は国民生活の破綻に結びつく。というのは、輸出の急減は所得減に、所得減は固定化されている支出を困難にするから。さりとて、変質した輸出市場への適応は急には無理。ここに、内需拡大の必要性がある。 ということでエコポイントなどの緊急措置が採られることになったけど、線香花火のような効果しかなさそう。子供手当なんかは消費に直結しそうもない。大型の公共事業を行うための赤字国債の拡大にも財政破綻寸前のことを考えると、限界がある。どうしたらいいのかしら? 健全な経済とは成長・競争・分配が正三角形の状態であることを指す。ところが、分配がおざなりにされすぎているので、日本経済はデフレが長引いている。こういうことを有名な経済学者が言っていたけど、労働分配率をぐいと引き上げれば日本経済は立ち直れるのかしら? (高哉) そう簡単にはいかない。というのは、世界金融危機が勃発する前ですら日本経済には次の図式が実現されていたからだ。 グローバル経済になった ⇒ 競争が激化した ⇒ コスト力強化のために非正規社員を大幅に増やすと共に開発途上国への工場移転を進めた ⇒ (労働分配率が低下した ⇒ デフレ経済になった) + (輸出が拡大した ⇒ 経済が辛うじて成長できていた) (節子) 『日本が実質的な社会主義国家になった理由と影響』にあるような状態を放置したまま労働分配率をぐいと引き上げるようなことをしたら日本経済は万事休すとなることがよく分った。でも、貴方のような例外的人物はともかくとして頑張りがいがあって初めて頑張れると思うの。 ところが、日本はそうなっていない。よく言われる「日本は投資先としての魅力がない」なんかがそうでしょ? どうしてなのかしら? 「根本的問題が解明できれば解決策は自ずと見つかる」という貴方の教えを守って聞くんだけど。 (高哉) 『日本人の保守性の弊害と理由』を思い出して欲しい。今の時代にこんな国民がひしめいている国に投資しようとする方がおかしい。このように言うと、「日本人は今も昔も同じ。にもかかわらず、日本は短期間で世界第二位の経済大国のなったのはどうしてなのか?」と疑問をぶつけてくる人が少なくないと思う。貴女のさっきの認識の補足説明をさせて貰うよ。日本モデルが通用しなくなった背景には次の図式があるんじゃないかな。 工業化が限界に達した ⇒ 過去の延長線上に新成長機会を見出すことがほぼ不可能になった ⇒ 社会のクローズト・ループ性が高いのでゼロサム・ゲームが支配的になった ⇒ 既得権益者たちが“キャッチボール”をして自分たちを守ろうとするようになった ⇒ 社会全体が閉塞状態に陥った ⇒ 国民の活力が奪われた。 (節子) そういうこともあるでしょうけど、40%という日本の法人税の高さにも原因があるんじゃないかしら? 「成長力が殺がれたので世界のマネーが日本をバイパスするようになった」ということがよく言われるけど、この意見をパックアップするように「日本の法人税が高いことが成長力を殺ぐことに結びついた」と強く主張する超有名な経済学者がいるのよ。 (高哉) 日本の法人税が高いこともあって海外で得た利益が日本に還流されない。こういう事実があることは間違いない。問題はどうしてこうなってしまっているかだ。次の図式に陥っているからなんだ。 日本は超長期間に亘って実質的な社会主義国家であった ⇒ 枠内思考にしがみつく ⇒ 日本経済はデフレ状態から抜け出すことができない ⇒ 税収が減る一方である ⇒ 法人税を引き下げることができない ⇒ 利益が日本に還流しない。(枠内思考にしがみついている例 ⇒ 『超著名エコノミスト達は豊かな新成長機会が深く潜在していることに気づいていない』2013.3.22追記) かくして消費税の引き上げの正当性が謳われることになるわけだけど、悪循環の根源を正すことなく採用される政策は日本を本当に駄目にしてしまうことに気がつかなくてはならない。企業経営の世界だって経営センスのない経理責任者が企業を牛耳るようになると、企業は縮小均衡を続けていずれ市場から消えていってしまう例はいくらでもある。(関連記事 ⇒ 『貨幣価値下落路線が待ち構える日本経済』) (節子) 日本は超長期間に亘って実質的な社会主義国家であったことにメスを入れることが必要不可欠であることがよく分ったけど、こういう状態を前にして国の政治はどうあるべきなのかしら? (高哉) 経営が不透明で欺瞞に満ちた企業であると、「全力を出して会社に貢献しよう!」とはなりにくい。同じことが国家運営についても言えるんじゃないかな。 (節子) 納得できる。となると、「議院内閣制である ⇒ 議員が内閣を任命する ⇒ 内閣が裁判官を任命する」という図式がある。その上、政治家の疑惑、国益と乖離した行政の実態が加わると、マイペース力がない国民は無気力になってしまうわね。(関連記事 ⇒ 『国民一人一人、ひいては日本の力強い再生はもやもや感の払拭から始まる』) ここに首相公選制の意義があるのかしら? (高哉) 首相公選制が実施されても解決しない問題がある。マスコミがしっかりしないと、行政の実態を知る由のない国民は騙されてしまうからだ。日米安保条約にまつわるできごとがいい例だ。 東西冷戦構造が必要性を生んだ極東の安全保障のために日米安保条約が締結された。これが1960年のこと。その後、東西冷戦構造が終結し、アメリカ一極集中となった。そこで、アメリカは世界平和秩序再構築の一環として日米同盟を「未来のための変革と再編」ということで変質させた。これが2005年のこと。しかし、ここで、国民を騙すことが行われた。テレビ報道で知った例を挙げよう。 中東からの石油輸入のために日本が配備することになったシーレーン安全保障を目的とする哨戒機「P-3C」はアメリカの財政の肩代わりが目的であるにもかかわらず日米同盟に伴う日本に戦略がないこともあって「ロシア潜水艦のウォッチ」のためと国民に嘘をついた。マスコミが「情報収集には限界があった」と言うとすれば、そのような言いわけは通用しにくい。(関連記事 ⇒ 『緻密な仮説に基づく調査能力が最重要なビジネス能力になる』)

(節子) 日本の社会が前に進みにくい背景には『日本が実質的な社会主義国家になった理由と影響』にあるようなことがあることは理解したけど、個人の才能や努力ではどうにもならないことが日本の社会にはあることの方が大きいんじゃないかしら? アメリカでは非合法性の高いYouTubeは認められ雇用と富をもたらした。ところが、日本では合法性の高いWinnyは排除され雇用と富をもたらすことができなかった。こういうことが例えばだけど言われているじゃないの。この背景には日米の統治方式の違いがあるそうね。 やってはいけないものだけを予め明言する。後は市場に任せる。それで問題が起きたら最後は裁判で決着をつける。これがアメリカの統治方式。監視できないものは良かろうが悪かろうが最初から排除する。これが日本の統治方式。・・・・・日本はどうしてアメリカのような統治方式を採用できないのかしら? (高哉) 圧倒的多数の日本人には「日本的集団主義にどっぷり浸かって生きてきた ⇒ 適切な判断力の源である、自立と創造力が乏しい ⇒ 日本モデルのような長い間効果があったことにしがみつく ⇒ 予知しなかったもの、変化をとことん嫌う」という図式ができあがっているからだ。 (節子) バブル崩壊後、日本人がますます内向きになってしまった理由がよく分った。共同体の崩壊傾向が顕著になってきたことが臨機応変力の欠如を露呈させてしまい、不安におののくばかりとなってしまい、貴方が今指摘した図式が一段と強固になってしまったからなのよね。 今議論したばかりの日本の統治方式があるので、臨機応変力の強化も単純にはいかない。 こういうことをなくしてチャレンジを促進するために小泉改革が行われた。ところが、チャレンジを促進するのとは正反対に日本人からアニマル・スピリットを奪ってしまった。どうしてこんなことになってしまったのかしら? (高哉) 前にも言ったように日本は世界一の社会主義国。したがって、大多数の日本人には人生・仕事の“波乗り”を可能にする知恵や胆力の源である脳内シソーラス機能・海馬ができあがっていないからだ。(関連記事 ⇒ 『適切な方向で“好きこそものの上手なれ”の世界に入ることが生み出す効用』) (節子) だからと言って放置はできない。労働人口1人当たりの生産性を引き上げることは少子高齢化が進む日本にとっての至上命令。そういう意味で活躍の場が広がるグローバル経済は日本にとって神風のはず。ところが、逆になっているからよ。 WTOへの参加が触媒になってサウジアラビア、カンボジア、中国などは目覚ましい発展を遂げた。一方において日本は自由貿易を推進しているにもかかわらずこれまでの議論で明らかにされたように日本モデルに引きづられている。 その結果、「インド、韓国、中国に登場するようになった世界的大企業」も前に言ったように「ベンチャー・ビジネス」も生まれにくくなっている。しかも、前述したようにビジネス・パーソンの世界を股にかけて活躍できる力においてタイなどに遅れをとるようになってきている。 このままだと、日本はワーキング・プアー大国になってしまいかねない。(関連記事 ⇒ 『世界経済の超バブル崩壊克服のために日本が採るべき決め手&働く人を取り囲む環境』) どうしたら日本人の変革を引き出すことができるのかしら? (高哉) 需要の拡大が見込めるので、供給不足が予想される。しかも、日本の統治方式に抵触しない。その上、自分の良さが活かせるので、自己否定感に陥ることなく自己変革できる。こういう条件が充足できる新創業をすればいいことだ。

(節子) 新創業は性格の乗りこなしを可能にするので、性格発衝動脅迫に支配されにくくなるという効果があるんでしょ。この新創業の必要性を読者に理解してもらうためには議論済みのルーズベルト大統領陰謀説を取り上げるのがいいと思う。というのはこの陰謀説が本当だとすると、感情の動物である人間に等しく待ち構える落とし穴の説明になると思うから。 当時の日本は豊臣家の滅亡を決定づけた大阪冬の陣に突入してしまった淀君と秀頼とによく似ていると思うの。 家康は豊臣家を滅亡させるための様々な陰謀を企画・実行した ⇒ 強硬派が豊臣側を支配することになった ⇒ 豊臣側の穏健派は完全に放逐されてしまった ⇒ 淀君と秀頼は強硬派を頼るしかなくなった ⇒ 二人とも性格発衝動強迫に支配されるようになった ⇒ 信じたいことを信じてしまう状態に陥ってしまった ⇒ 冷静さを失って暴走してしまった。 このような状態になるのは当時の日本や淀君と秀頼だけでない。そういう意味で聞くんだけど、淀君と秀頼は本当はどうすべきだったのかしら? 性格発衝動脅迫に支配されないようにするために新創業が役立つことの説明をして欲しい。 (高哉) 三度目の覚醒剤吸引で実刑となった三田佳子の二男並びに政権を投げ出すに至った安倍元首相のことを知れば分かることだけど、次の図式を予め実現させておけばよかったのだと思う。

(節子) 淀君は大阪冬の陣に突入する前に当時随一の名参謀である直江兼続に助力を要請したけど、断られたじゃないの。これをどう解釈すればいいのかしら? (高哉) 直江兼続は遠大な野心を抱いていた。いいかえれば、未来進行形の自己物語を胸の奥深くに秘めていたので、軽挙妄動とは程遠い人間だった。したがって、「時すでに遅し」「満を持して徳川と対決したい」と冷静に判断したんじゃないかな。 (節子) 「時すでに遅し」となってしまったのは、淀君の現実直視力が欠如していたので、大事に対してタイムリーな判断ができなくなっていたからよね。したがって、この淀君物語はチャンスを逸したりピンチに陥らないようにするための要諦は貴方が提起したさっきの図式を予め実現させておくことだったことを痛感させるわね。 (高哉) 淀君と秀頼が採るべきだったことは東京裁判後の日本人にも当てはまる面がある。東京裁判は日本に恩恵をもたらした。その一方において日本人の精神状態に暗い影を投げかけたことは否めない。このままの状態でグローバル経済の舞台に立ち、ストレスがたまるような状態になると、もやもや感が首をもたげてきて人生を台無しにする日本人が増えることが懸念される。精神状態が良くない時に性格発衝動強迫に悪く支配されることが多いからね。 (節子) 『日本が実質的な社会主義国家になった理由と影響』を踏まえて、大多数の日本人が次の図式にはまりやすくなっていることを心配しているのね。 (その場しのぎの習慣が染みついている ⇒ 大きな環境変化に流されたり、飲み込まれやすい) + (アジア太平洋戦争が総括されていない ⇒ 心の中がもやもやしている) + 先行きがどんどん不透明になる + ⇒ 性格発衝動強迫の支配を受ける ⇒ 大きな環境変化に流されたり、飲み込まれたりする。 貴方のような斬新な着眼の持ち主の力を借りて人生を総括すれば大丈夫なんでしょうけど、その気にならない人は惨めな人生を送るしかないのかしら? 憲法では基本的人権が保障されているのよ。 (高哉) 生存権は何よりも保障されなければならない。したがって、セーフティ・ネットは必要。しかし、セーフティ・ネットが充実しすぎると、怠け者が増えて国が駄目になる。怠け者になる気はなくても陳腐化しても実績があるものにしがみつく国民性は結果として怠け者になってしまうことに気をつけなければならない。 (節子) ここに人生史の総括を受けて適切な方向で“好きこそものの上手なれ”の世界に入ることが生み出す効用を入手できるようにする必要性がある。こういうことね。そうすれば、怠け者ではなくやる気満々になるから。 でも、中庸の挑戦機会がないと、やる気満々にはなりにくいんじゃないかしら? どうしたらこうなるのかしら?企業経営の現場で言うと、『成長分野に成功裡に進出する秘訣』にあるようなことができなければ駄目なんでしょうね。後発組や弱者の飛躍を可能にしてくれる大きな隙間市場は本当にあるのかしら? (高哉) 過去の延長線上には新成長機会は存在しないので、多くの人が閉塞状態に陥っている。一方においてがらがらに空いている超高速道路のような状態があるのも事実。このことは枠外思考の達人を鐘や太鼓を叩いて捜し出して登用しなければならないことを意味する。

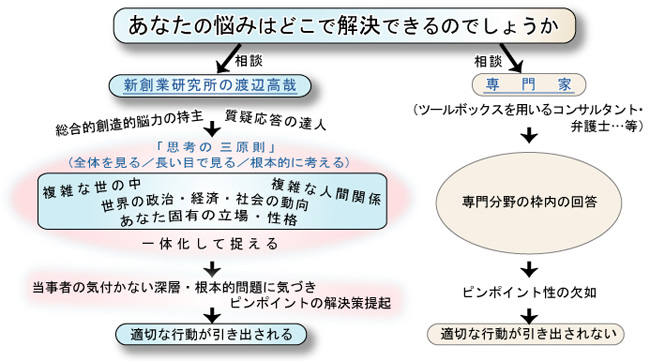

(節子) ところが、そうはなりにくい。というのは次の図式がトラウマになって枠外思考の人物は警戒されやすいと思うから。 関東軍がワシントン条約の趣旨に反発して本国の中枢機能を無視して満州事変を引き起こした ⇒ 日中戦争に突入した ⇒ アメリカと決定的な対立を招いた ⇒ 日本全体が大悲劇に巻き込まれた。 護送船団の中心的存在である日本モデルが日本の社会にしっかり根付いたことが物語るように一定の枠組みの中でのささやかな自由が欲しい。これが貴方がさっき言ったように多くの日本人の実態。このことを踏まえてどうしたらいいのかしら? (高哉) 『アジア太平洋戦争総括』を理解し、この内容を問題意識に用いて公開されている書物などを読んだり、聞いたりすることだ。そうすれば、諸悪の根源である「その場しのぎ」は「安定した枠組みの中でのささやかな自由があることが最も心地よい」という日本人の心情が生み出したものであることに気づき、枠外思考の達人登用の必要性痛感に結びつくはずだからだ。 (節子) 『アジア太平洋戦争総括』を理解していないことが「定年を過ぎている空幕長の田母神さんを解任する。いいかえれば、実質的に解雇する ⇒ 田母神論文という臭いものに蓋をする。いいかえれば、真相は解明されない ⇒ 国民のもやもや感は募るばかりとなる」という図式に結びついた。そして、こういうその場しのぎが自衛隊の存在を認めながら憲法には明記しない姑息なやり方に結びつき、これが自分のことしか考えない国民輩出の温床になっていることは理解できる。 だから斬新な着眼の持ち主の力を借りての人生総括となることは理解できる。太宰治の例もあるし。でも、人生再構築プロジェクトの導入には心理的抵抗が残る人は多いと思う。というのは『複雑な事情が災いして円滑な第一歩が踏み出せない』にあるようなことがあるからよ。とはいうものの、マイペース力がないと国民は無気力になってしまうということもある。それに、新創業の心でやってくれるので、安心できる。でも、もうひと押しがないと踏み切れないんじゃないかしら? (高哉) 「悩み事は自分で解決する。専門家の世話にはなりたくない」という人が心配しているのは主体性が失われることにあることが多い。そこで、新創業研究所のサービスは偉大な素人役を演じるための共創力活用が大前提になっていることを強調したい。斬新な着眼の持ち主の力を借りて人生を総括することは挑戦的人生に転じるために必要不可欠な自信を持つことに結びつくことも忘れないで欲しい。 (関連記事 ⇒ 自信がなく読書嫌いであったにもかかわらず、明確な目標を持って勉強し続けるようになった /人それぞれの人生は市場性のある特徴の宝庫であるの例1・2 /ギブ&テイクの度重なる転職が夢見ていた脳力獲得に結びついた具体例) (節子) 『日本人の保守性の弊害と理由』並びに『日本が実質的な社会主義国家になった理由と影響』の対策にもなることを説明してくださらないかしら? (高哉) エアーポケットの中にのほほんと収まっていることが許されなくなり、もがくような状態になってしまっている。これが二つの現象に共通していることだ。こういう状態に陥っていることを当事者が心の奥底から納得できて初めて「そういうこうことなのか。だったらこうしよう!」となることができる。これを最も効果的に実現できるポジショニング手法を僕自らが相談者に適用させて頂く。 (節子) 新商品がヒットするのは環境変化が生み出した顧客の問題解決に役立つから。新商品が売れなくなるのは新商品ヒットの背景にあった環境が変わったから。新しい環境は顧客に新しい問題を抱え込ませた。したがって、この問題解決に役立つ新商品を提供しなければならない。── ポジショニング手法を適用するということはこういう新商品開発の理屈と同じことになるのね。思考の三原則を適用する知恵者である貴方ならではの手法であることに気づかされ、すごく納得できる。 (高哉) 但し、「そういうことなのか。だったらこうしよう!」となり、粘り強い行動にするためにはひと工夫がいる。この工夫となるのが相談者を『適切で好きな道 = 閉塞無縁の道』に誘導させて頂くことなんだ。 (節子) 人間関係をウチとソトに明確に分けることが生み出す「違いを認める力の欠如」が新しいものの見方を取り入れることを妨げ、このことが老害現象に、老害現象がエアーポケットの中でもがくのみの状態に結びついていると思う。適切で好きな道に入ることの効用がこのような由々しき状態の打開策になることを納得させてくださらないかしら? (高哉) 適切で好きな道に入ることの効用を入手するための必要要件である『人生再構築プロジェクト』の導入は適職に就けるようになるだけではなく、社会横断的な人的交流の力が身につくことをも可能にする。具体的に言うと、次の図式が実現しやすくなる。 臨機応変に行動するための脳力・能力補完の必要性を感じることができるようになる + 相手の性格と立場を見抜くことができるようになる ⇒ 異俗の人と積極的に付き合えるようになる 。 適切で好きな道に入ることは『日本全体の没落路線から抜け出す方法』や『グローバル経済を生き抜く要諦』に適うことになるのだ。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||