工業化の余地が大きかったので規格型製品の大量生産・販売が可能であった ⇒ 欧米先進国に短期間でキャッチアップする目標を樹立した ⇒ 中央統制型の経済運営が可能、かつ必要であった──、という図式の下に置かれていたわが国は社会の秩序維持と活性化の両方を実現させることに結びつく日本モデルを確立・運営してきました。その様子は次の通りです。 (社会の秩序維持策) 官主導の政官財融合体制の下に中央統制を行う。終身雇用制度の下で年功序列式人事システム並びに減点主義で国民を整斉粛々と動かす。 (社会の活力維持策) 家族的な組織運営という美名の下で各集団の結束力を高める。系列取引を主導する企業集団を複数存在させて競り合わせる。 このような社会運営の仕組みは日本経済の国際競争力強化に大いに貢献しました。なぜなら、「終身雇用制度並びに系列取引は供給力を確保できる ⇒ 規格型製品の大量生産・販売を推進しやすい」「減点主義を採用する ⇒ 組織人をして所定のレールの上を走るが如くに行動させる ⇒ 高い効率を実現できる」という二つの図式が実現できたからです。 社会横断的な人的交流が行いやすい「ネットワーク型」ではなく、国民を数多くの樽の中に閉じ込め、この樽を官僚が転がす「蛸壺型」の社会構造は極めて合理的なものだったのです。 このように有効に機能してきた「蛸壺型」の社会構造は賞味期限が完全に切れてしまいました。なぜなら、規格型製品の大量生産・販売は困難を極めるようになった。その上、企業も個人も厳しい国際競争に晒されるようになったからです。(関連記事 ⇒ 『互助を可能にしてきた共同体が崩壊しつつある理由 /日本モデルの補足説明 ⇒ 『日本の前途を悲観する企業の経営者・幹部にお伝えしたいこと』)

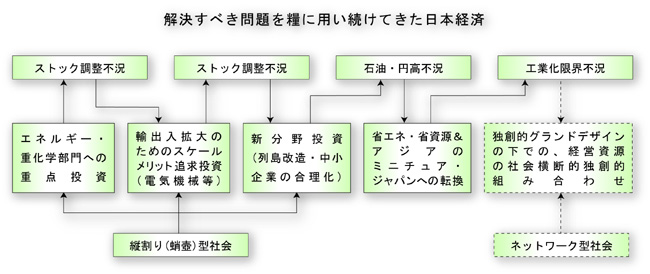

日本経済は成長の壁を乗り越えながら高度成長を遂げ、短期間で世界第二の経済大国にのし上がることができました。一方において、バブル経済崩壊後のダメージが長引き、景気回復の兆しが見えてきたものの日本再生に程遠い状態に置かれているのはどうしてなのでしょうか? 成長の歪として蓄積されてきた問題が再成長の糧になったかどうかが明暗を分けているのです。(下記のフローチャート参照)

日本経済が本格的な再生路線を歩むためには、「ネットワーク型社会に転換する ⇒ 独創的なグランドデザインの下で工業化・高度成長によって蓄積した経営資源の社会横断的独創的組み合わせを行う」という図式を実現させなければならないのです。 ところが、蛸壺型社会が生み出した習慣と洞察力不足(根拠 ⇒『事の真相を見抜けない理由』)が災いしてネットワーク型社会が実現できていないのです。(証拠 ⇒『日米のビジネス・パーソンの行動の際立った違い』) 「日本人は外された鳥かごがあるように振舞っている」と言われがちですが、この風評の背景には、上記したような事情があるのです。 蛸壺型社会の賞味期限が完全に切れてしまった。にもかかわらず、真のネットワーク型社会が実現していない。したがって、国民の多くは漂流状態に置かれている…という実態にメスを入れない限り、雇用不安が解消することはないでしょう。

日本経済は真のネットワーク型社会への転換なくしては没落路線を歩むしかなくなりつつあります。主な理由は二つあります。 (理由1) 社会全体で適材適所を実現させることが必要不可欠になる 蛸壺型社会は人的資源の無駄遣いに結びつきがちでした。なぜなら、人材を社会全体で融通しあうことを困難にしてきたからです。人口過多時代はこれでもやっていけました。ところが、2002年の出生率は1.32と戦後最低を記録することとなりました。日本は労働力不足を覚悟しなければならない時代になっていくのです。 貴重な労働力を社会全体で融通しあわなくてならない時代になりつつあるのです。 (理由2) 社歴や性差を超えた臨機応変のチーム編成が必要不可欠になる 製造業はデジタル化と輸出拡大によって一息ついていますが、産業基盤も市場も成熟していることは否定できません。したがって、新成長機会の発見・実現のためには、クロスオーバー的な発想・行動が必要不可欠です。 となると、企業が新成長機会の発見・実現をするためには、大胆なオープン・リソース経営を行うことが必要になることでしょう。

蛸壺型社会が生み出した習慣を捨てることができないのはどうしてなのでしょうか? 「人間関係がほとんど同じである + 習慣に従った行動の方が心地よい ⇒ 周囲の人々の染み付いた習慣が温存されやすい ⇒ 自分に与えられた役割を変えにくい」という図式があるからなのです。 染み付いた習慣から脱するためには仕事の慣行がまったく異なる職場に配置転換する等、環境をがらりと変える必要があるのです。ただ、このやり方には二つの問題があります。

それでは上記 しかしながら、このような快挙は政治的英断なくしては実現できません。日本は創造と破壊の同時実現を最も行いにくい国であることを忘れてはならないのです。(実態 ⇒ 『アジア諸国とのFTA締結を急がなければならない』)

衆議院議員の選挙制度が中選挙区制から小選挙区制に変わったことは画期的なことであったはずです。なぜなら、図式が次のように変わったからです。

しかも、選挙民の実態は「与党・自民党3割、野党3割、浮動票3割」から「浮動票(無党派)5割」になりました。適切な政策の下に国民を糾合できる政権党並びに首相誕生の条件が整ったのです。 ところが、実態はほとんど変わっていません。どうしてなのでしょうか? 首相は「一直線での成長が困難である ⇒ 先行きを見通しにくい ⇒ 首相になるためには時間をかけて政策を立案し、行政府のキーパーソンを事前に集めておかなければならない」という図式に基づいて選定しなければならないにもかかわらず、 ほぼ一直線での成長が可能である ⇒ 先行きを見通せる ⇒ 準備なくして首相を登場させても大丈夫である──、というとっくに賞味期限が切れた図式を踏襲しているからなのです。(平和革命を行おうとしている鳩山政権もこの延長線上にあったので、「選挙公約であるマニフェストが無視されているに近い」という悪評を被るに至ったのです。 何が原因してこの体たらくを招いているのでしょうか? 次の図式が実現しているからなのでしょう。 国民を糾合できる適切な政策を打ち出すことができない ⇒ 低い投票率に甘んじるしかない ⇒ 旧態依然とした首相の選び方を改革する気概が生まれない。 しかしながら、このような実態を招いているのは国民であることを忘れてはならないのです。(詳しくは ⇒ 『改革を断行できる支配体制を生み出すのは至難の技である』)

「政治家が駄目なら官僚に頼るしかない」ということが許されるのでしょうか? 長らく官主導の国家運営が行なわれてきた日本ですが、「否」と言わざるを得ません。主な理由は二つあります。 (理由1) 能力や体質は当てにしにくい 開発に成功し続けてきた企業は環境変化の荒波を好材料にして成長し続けることができます。ところが、過去の大きな遺産や政府の手厚い保護を糧に生きてこられた企業は環境変化の荒波に飲み込まれてしまいます。企業体質は一朝一夕にできあがるものではないのです。 こういう視点で日本の中央官庁を眺めると、これからは中央官庁の人的能力を当てにしてはならないことに気づきます。なぜなら、中央官庁の官僚は次の図式の下に置かれ続けられがちだったからです。 パイの拡大を通じて所得拡大を実現させることを国家目標とした ⇒ 可能であった欧米へのキャッチアップを目指した ⇒ 公共事業拡大の必要性が生まれた ⇒ 甘やかされた中央官僚に国民がおんぶに抱っこの状態になった ⇒ 法律にすればいくらでも金が使えると思い込むようになった。 時代が求める構想力・独創力を鍛える機会がなかったに等しかったのが中央官庁の官僚なのです。 (理由2) 権威ですら当てにしにくい 国家権力を背景に中央官庁の官僚が意気揚々としていた時代が長く続きましたが、その背景には次の図式があったのです。 分裂した国内を統合してやっと国家が生まれた ⇒ ローカルからナショナルへという神風が吹いた ⇒ 中央官庁の官僚が一番のエリートであるという風潮が生まれた + 習得した知識の寿命が長かった ⇒ 国家公務員上級試験に合格した者は尊敬の対象になった + 中央統制型の国家運営が可能であった ⇒ 国家が国民をコントロールできた + 国家の財政支出・各種規制が有効であった ⇒ 蛸壺型社会が機能していた。(かくして、樽の中に詰め込んだ国民を官僚が転がすような国家運営方式が根づいたのです。) 中央官僚の役割は「国民のコントロール」ではなく、「国民一人一人のパワーアップ、生活・仕事の場としての国の魅力づくり」にならなければならないのです。鳩山政権が引き起こそうとしていた地殻変動はこの魅力づくりに向けた空しい努力であった…と理解すべきでしょう。(関連記事 ⇒ 『性格に振り回されていることが自分の潜在能力の殆どを未活用にしている』)(2011.11.2追記)

日本の社会構造が蛸壺型からネットワーク型社会に転換するのを妨げている、醸成された習慣と洞察力不足を自然に克服するには時間がかかります。となると、「世代交代があって始めて改革が成功する」という経験則に縛られるしかないのでしょうか? 理論的には「否」です。主な理由は二つあります。 (理由1) 旧習に染まっていない外国人労働者を国内に受け入れる余地が大である 少子高齢化が進む一方の日本が労働力人口を維持するためには50年間に亘って毎年61万人の移住を受け入れなければならないのです。(2000年の国連報告) それだけの労働力供給力が世界にあるかどうかが問題ですが、この点について心配する必要はまったくないのです。なぜなら、次の深刻な図式があるからです。 開発途上国で人口が爆発的に増加している (世界の人口が1900年の15億人から現在の60億人になった原因は開発途上国にあるのです) ⇒ 開発途上国の一人当たりの土地面積は1/4に減少した ⇒ 開発途上国に緊張が高まっている ⇒ 紛争が頻発するようになった。 開発途上国の人口過多が主な原因となってこの地球上に紛争が多発するようになっているのです。1/4に減少した開発途上国の一人当たりの土地面積は21世紀の半ばに1/6になることが予想されていますので、開発途上国から先進国への大掛かりな人口移動がないと、事態はもっと深刻になることでしょう。 (理由2) 旧習に染まっていない女性が社会の指導的立場に立つ余地が大である 「女性が元気である」という言葉を否定する人はほとんどいないのはどうしてなのでしょうか? 社会の指導的立場から締め出されてきたために、しがらみがないからです。いいかえれば、女性は悪しき旧習に染まっていないのです。女性の大胆な登用は社会改革の起爆剤になることでしょう。

ところが、日本の邑社会的な性格は色濃く残ったままなのです。(証拠 ⇒ 『日本のされる国際化は先進国の中にあってダントツに低い』) 女性も外国人同様活躍の場を奪われ続けています。「日本の女性の能力開発の程度は世界10位である。ところが、意思決定への参加程度世界40位である」という数字が何よりの証拠です。この数字を裏付けるエピソードも絶えません。 女性スタッフだけからなるチームを預かった男性管理職は「これでは私は休暇を取ることができない」と騒ぎたてて、男性の補佐官を一人調達したのです。この男性は定年間際ではなく、なんと50歳そこそこなのです。女性にとっての“ガラスの天井”は厳然と存在したままなのです。

地方自治体とは名ばかりで地方は中央に従属する存在であるという時代が長く続いたのが日本です。このような日本列島を視座に置いた経済運営の理論的根拠を図式化すると、次の通りです。 工業化の余地が極めて大きかった + 規格型工業製品を大量に輸出し続けることが可能であった ⇒ 中央経済の地方への外延的拡大が可能であった ⇒ 地方は外延的拡大の受け皿となる準備が必要であった + 平等主義の下での均衡ある国土開発が国是であった ⇒ 先行投資型の公共事業が地方で行われた ⇒ 社会資本の大幅不足や工業化の大きな余地があったので、日本経済の投資効率は健全であった。 地方の自立と自律が必要不可欠になったのは、環境が様変わりして上記の図式が成り立たなくなったからだけではありません。経済の外延的拡大を追及し続けてきた結果、深刻な環境破壊をも招いてしまったこともあります。この様子を図式化しますと、次の通りです。 (経済の外延的拡大が追及された ⇒ 河川流域中心の広域地域開発の観念が喪失した) + (安全第一の考え方の下に建設省による河川管理が行われることとなった ⇒ 地域住民の河川に対する関心が希薄になった) + (効率至上主義の下にコンクリート漬けの都市開発が推進された ⇒ 自然の浄化作用が失われた ⇒ 遠隔地で水を集中浄水することとなった) ⇒ 河川の上流と下流の一体感が失われた ⇒ 河川の持つ生命維持機能が大きく損なわれることとなった。

(理由1) 大きな時代のうねりがある 太平洋ベルト地帯が突出する形で大発展した背景には次の図式があるのです。 (東西冷戦時代が続いた ⇒ 日本経済は中国やロシアとほぼ断絶して対米依存の加工貿易に大きく依存し続けた) + (第二次世界大戦により多くの有能な人材を失った + 欧米先進国へのキャッチアップを国家目標に置くことができた ⇒ 中央統制型の経済運営を行うこととなった) ⇒ 東京一極集中が実現した。 この図式は既に過去のものになりました。なぜなら、四つの事実は東京一極集中の必然性が失われたことを物語るからです。

(理由2) ニューフロンティアの方が既成の市街地よりも有利である 工業化の余地が大きい時代は、既に産業集積がある地域が有利でした。なぜなら、産業連関的な棚ぼた的な新事業創出が可能である。いいかえれば、産業集積が産業集積を呼ぶような発展が可能であったからです。 ところが、環境が様変わりしたために、既に産業集積がある地域が有利であるとは言い切れなくなりました。創造のためには破壊が必要であることを考えると、むしろ不利であるかもしれません。 但し、空港・道路・電気・ガス・上下水道といったような社会資本が整備されていないニューフロンティアでの創造は夢物語に終わりかねません。ところが、わが国の場合はそうではないのです。過去のばら撒き型の公共事業が幸いして人はまばらであるにもかかわらず社会資本が完備に近い地方社会が目白押しなのです。 将来を展望すると、更に楽観的になります。発電所方式の電力供給を必要としなくなる燃料電池の普及、頻繁な往来に便利な道路依存度軽減に結びつくIT革命の更なる発展が前途に待ち構えているからです。 (理由3) 財政破綻が地方色を花開かせる 日本の国土は気候風土の異なる地域社会の集積体です。したがって、個性的な地域開発が可能です。 中央統制が生み出した横並びの地域開発はこの可能性を封じ込め続けてきました。ばら撒き型の公共事業時代の終焉はこの可能性を花開かせることに結びつく可能性が大です。なぜなら、「四全総」の役割は下記のように様変わりするだろうからです。 (過去) ばら撒き型の公共事業を推進する ⇒ 「四全総」はたかりのための百科事典になった。 (今後) 財政状況と地域の特徴を認識して公共事業を推進する ⇒ 「四全総」はビジネス・チャンス発見のための百科事典になる。 (理由4) 新しいライフスタイルが大きなうなりとなる 日本人の多くは豊かさを知ったために現状維持の意識が強く働いています。この意識は経済改革にとってはマイナスになっている面もあります。しかしながら、一方において「環境の悪化は折角の良い生活を損なってしまう」という意識を生んでいます。 但し、この意識は経済的な動機が十分ではないと力不足となり、環境問題は取り返しのつかないことになりかねません。なぜなら、人間は“ゆで蛙症候群” に冒されやすいからです。 ところが、環境問題の解決に有利な環境が生まれました。年金問題を解決するためには、環境問題を解決しなければならないからです。なぜなら、年金問題を解決するためには、「環境・エネルギー問題を解決して持続力ある経済開発体制を整える ⇒ 経済成長を持続させる」という図式が必要になるからです。 人々は環境改善にお金を払うようになってきている。いいかえれば、快適空間にお金を払うようになってきているのです。しかも、空間軸と時間軸を超えたコミュニケーションがIT革命により円滑に行えるようになりつつあります。 ここでクローズアップしてくるのが「田舎で公私融合の生活を送り、時々大都会に出張する」というライフスタイルです。(詳しくは ⇒ 『古代の生活様式を捨て去ることなく残していれば、現代人の悩みはなかったはず』)

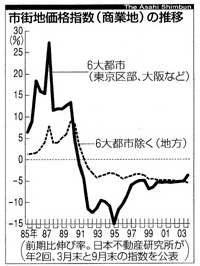

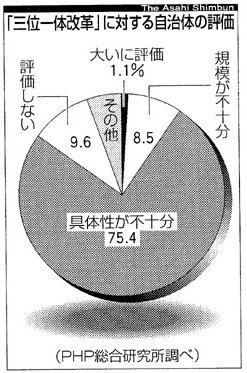

前述したように、地方の時代の条件が整いつつあります。にもかかわらず、逆に東京一極集中が進んでいるのは、自立と自律力のない地方が中央の財政的な支えを失ったからなのです。その結果、地方社会の雇用力は絶望的に衰えてしまっているのです。(青森県を例に採ると、平成15年7月末の高校生に対する求人倍率0.1) 「地価が下落を続けている ⇒ 担保が目減りしている ⇒ 金融力が低下している」という図式や「三位一体改革」が具体性に欠けること等が地方再生の足を引っ張っているのでしょうか?

「否」と言えそうです。なぜなら、地方経済再生策には斬新な着眼の下での創造的統合戦略不在が目立つからです。(具体例 ⇒『東北新幹線「はやて」のずさんな事業計画等から考える』) 負の遺産は過去型の経済運営から抜け出せないことだけではありません。時代を捉えた画期的な手法があるにもかかわらず、この手法の採用を妨げている、相変わらずの横並び志向も大きな負の遺産です。

この頁のコンテンツを掲載した2004年9月5日から8年8ヶ月が経過し、私共の主張「わが国は平和革命前夜のような状態にある」が陽の目を見るようになりつつあります。理由は次の通りです。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![[TRI] Total Renovation Institute](setsuko/tri250x86.gif)