![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |

新創業研究所(古河イノベーションセンター)

〒306-0024 古河市幸町4-31(来客用駐車場があります)→道案内

東京から乗換なしで60分前後の古河駅から徒歩13分です→鉄道路線図

E-Mail: info@trijp.com

TEL 0280-23-3934

|

【斬新な着眼】

| 悔いなき人生はどうしたら実現できるか? |

| ― 人生を生け花に見立てることである ― |

|

日本的集団主義が諸悪の根源になっている |

|

| 2005.12.17(2021.9.17更新) |

|

|

日本は人材ミスマッチ大国である |

|

癒着しないとチャンスが巡ってこない |

高齢者には隠居生活しかないのでしょうか? 「否」です。アメリカで80~84歳の人を調査した結果は次のようになっているのです : 「極めて良好」「良好」が両方で60%、「歩行困難全くなし」が男性84%、女性72%。女性でも骨粗鬆症でない人が72%。アメリカ人よりも就労意欲の強い日本人の数字はこれよりも下回ることはないでしょう。ところが、

高齢社会が来て会社に欠員は出るが、高齢者を積極的に雇おうとは思わない──。内閣府が2005年7月7日付けで発表した「高齢者の社会参画に関する政策研究報告書」は高齢者に厳しい企業の姿勢を浮き彫りにしました。

就職が困難を極めるのは高齢者だけでしょうか? 「否」です。群れを離れて久しい人も同様です。病気の治療に専念し完治してからの社会復帰の壁は若い人にも厚いのです。

地下資源が乏しいので人的資源を最大限に活用しなければならない日本がこのような状態になっているのはどうしてなのでしょうか? 「年功序列のしきたりが色濃く残っている上に、高齢者は頑固である ⇒ 高齢者は使いにくい」という図式も原因しているのでしょう。

しかしながら、高齢者は一様ではないことを考えると、もっと根本的な原因があると考えなければなりません。有能であっても組織離脱者には冷たい日本の社会の閉鎖性に根本的な原因があると考えるべきでしょう。

|

情緒一体感をこよなく大事にする (閉鎖性の原因1) |

筆者が西ヨーロッパに一ヶ月ほど出張した時、日本との違いを強く認識したことがあります。肌の違いではありません。老若男女が和気藹々としていることです。このような風景を日本ではなかなか見ることができないのはどうしてなのでしょうか?

次の図式にはまり込んでしまっているからなのでしょう。

日本的集団主義にどっぷり浸かり続けている ⇒ ウチとソトを明確に分ける習慣が染み付く ⇒ ソトの人間を極力避ける ⇒ ぬくぬくした人間関係に慣れ親しむ ⇒

心の平和を乱したり、緊張を余儀なくされる人間との接触を避けたがる ⇒ 価値観が異なる異世代・異性の人と接触をついつい避けてしまう。

新たに姻戚関係になった有能な人物を「コンプレックスを感じるのが嫌だ」といって接触を避け、自分の脳力・能力進化に役立てるチャンスを自らの手で摘み取ってしまう人だって少なくないのです。

ぬくぬく感が味わえない人間関係を避ける習性は没個性を求めることに、没個性を求めることは個性を踏まえた人材登用の遅れに、個性を踏まえた人材登用の遅れは個性的経営実現の遅れに結びついてしまいます。(補足説明 ⇒ 『デフレ経済の本当の原因 / 未来開拓を可能にする個人の潜在力が極めて重視されるようになった』)

|

合理よりも人間関係を第一に考える (閉鎖性の原因2) |

「日本人は二人集まると派閥を作る」としばしば言われるのはどうしてなのでしょうか? 情緒一体感をこよなく大事にする国民性が原因しているのです。このような傾向が私的なものに留まっていれば実害はそれほどありません。ところが、合理的運営を行わなければならない組織内で派閥ができると大変なことになります。なぜなら、

組織運営を非合理なものとしてしまい、組織を破綻させてしまう。のみならず、色濃く残っている蛸壺型社会構造とあいまって社会横断的人的交流を大きく損なうことに結びついてしまうからです。このような好ましくない影響を持つ派閥は情緒一体感の域を超えた存在になってしまう背景には、次の図式がありそうです。

日本的集団主義に染まった集団運営を行っている ⇒ (組織成員はその場しのぎであることを求められるので、上司は適切な信念がなくても部下の全人格を預かり自由にできることが少なくない

+ 序列制度が敷かれているので、組織人は序列を上がるための出世競争をする) ⇒ 特定人物の出世に協力するための集団として派閥が形成される。

|

信を相手の腹中に置くことができない (閉鎖性の原因3) |

徳川幕府がアメリカに使節団を派遣した時のことですが、団長と副団長の他に監察官がいたので、アメリカ人は吃驚して「代表者の中にスパイがいる」と言ったそうです。徳川幕府は団長と副団長を信用しきっていなかったから監察官を代表者に加えたのでしょう。どうしてこんなおかしなことをしたのでしょうか?次の図式にはまり込んでしまっていたからなのでしょう。

日本的集団主義にどっぷり浸かっている ⇒ 人間関係を何よりも優先する ⇒ その場しのぎに慣れ親しんでいるので、ころっと変わりやすい ⇒ 仲間であっても環境に合わせてころっと変わりかねない

⇒ 遠隔地にいる仲間を信じることができない。

徳川時代の習性は相変わらず続いています。群れない人は敬遠される。常時接触できる立場にないと安心できない。見知らぬ人に対しては警戒心が先立って取引をしようとしない。こういったことが少なくないことが何よりの証拠です。

異文化の人々との付き合いを避けることができないグローバリゼーションが進展する時代になってもその場しのぎになってしまうのはどうしてなのでしょうか?

理路整然と話をすることが不得手であることが事前に詰めることができないことに、事前に詰めることができないことがその場しのぎであることに結びついているからなのでしょう。

理路整然と話をすることができないことが根本的な原因になっているわけですが、どうしてこのようなことになってしまったのでしょうか? その場しのぎの生き方をしているためにメリハリのある思考ができなくなっているからなのです。(打開策

⇒ 『潜在事象発掘型Q&A/プルのマーケティング力の強化』)

|

チャンスを掴んでも才能を全開しにくい |

|

その場しのぎへの拘りは環境適応力を奪ってしまう |

信を相手の腹中に置くことができない。これだけだったらその場しのぎも罪が軽いかもしれません。ところが、その場しのぎであることに拘ることは大きな被害を生み出すことに結びつくことをしっかりと認識しなければなりません。なぜなら、次の図式が待ち受けがちだからです。

その場しのぎは楽チンである ⇒ その場しのぎの習慣が生活全般に染み付く ⇒ 「いつでも後戻りできる立場でなければ嫌である」という態度に自然に結びつく

⇒ 「怖くてく新天地を切り開くことができない」となり、挑戦力を殺いでしまう。(補足説明 ⇒『複雑な事情が災いして円滑な第一歩が踏み出せない』)

|

和気藹々の背後には個性の抹殺がある |

年配の女性向けではナンバーワンのアパレル・メーカーが20代の女性向けアパレルに進出した時のことです。大学を卒業して間もない女性にデザインが任されました。努力に努力を重ねた結果、彼女のデザインが正式に採用されることになりました。朗報はここまででした。

このデザインの前提としていた生地が却下されてしまいました。この企業の伝統的商品である年配の女性向けアパレルに馴染んできた上司が高価格の生地を強引に採用してしまったのです。悲劇的な結果を招いてしまいました。

デザインは良かったのに、高価格になってしまい、新進気鋭のデザイナーの処女作は不発に終わってしまったのです。新進気鋭の女性デザイナーは「安くてこのデザインだったら絶対に売れると思っていたのに…」とやる気をなくしてしまいました。彼女の上司はおかしな判断をどうしてしてしまったのでしょうか?

次の図式にはまり込んでしまったからなのでしょう。

合理よりも人間関係を重視することに慣れきってしまった ⇒ 事なかれ主義にどっぷりと浸かって仕事をしてきた ⇒ 市場ニーズに鈍感になってしまった。

上記の事例は例外的ではなく横行しがちであるのが日本のビジネス戦線の実情です。組織の末端からの斬新な提案が組織の階層を上がるにつれて骨抜きにされ、オリジナリティーが失われてしまうことが少なくない。このことが何よりの証拠です。

一見和気藹々。しかしながら、生産性が低い組織が少なくないのは、上記したようなことが原因しているのです。だから、「日本人は和を重んじるが、チームプレイが拙い」と外国人からしばしば酷評されるのです。

チームプレイの拙さは会議の実態にも現れています。全体会議を開いても声の大きい人物の意見のみが通ってしまうので、全体会議の本来の目的が達成できないことが少なくありません。どうしてこんなおかしなことがまかり通っているのでしょうか?

次の図式にはまりがちだかなのでしょう。

日本的集団主義にどっぷり浸かっている + 日本モデルが意図した一元支配体制の下で醸成された習慣が染み付いている ⇒ (序列が厳格に敷かれている ⇒ セクション内の正論が封殺される) + (中枢機能が不在になってしまっている

⇒ セクショナリズムが蔓延する) ⇒ 適切な意見の持ち主であっても孤独の戦いをためらってしまう ⇒ 創造的統合戦略は策定されようがなくなってしまう。

上記図式の帰結は「創造的統合戦略は策定されようがなくなってしまう」といったような大げさなことだけではありません。「規則です」と言って、付属資料であるCD-ROMを見るためのパソコンの持ち込みも貸し出しも禁止する某公立図書館の担当者のような思考停止症候群にも結びついています。(打開策

⇒ 潜在事象発掘のための執拗なQ&A&創造的衆知結集力登用)

|

市場原理に基づく労働市場が存在しない |

|

機会平等社会の目標はネットワーク化されたレタス・ビジネスである |

脳力・能力開発の目標を適切に設定できる。適切に設定した目標に相応しい脳力・能力を開発できることが就業・就職に直結できる。このような機会平等社会の実現は夢物語なのでしょうか?

「否」です。理想的なレタスビジネスを目指しさえすれば良いからです。

孤立した生活をしていますと栽培したレタスは自分で食べるしかありません。ところが、情報が繋がったネットワークの中に入ると、事態が一変してしまいます。どんなレタスがどこにあるかが分かるので、市場の棲み分けに結びつくようにレタス栽培に工夫を凝らすことができるようになるからです。

|

癒着志向が日本のネットワーク型社会への転換を遅らせている |

日本の富裕層は都市部に住み続ける傾向を持っています。後述しますが、アメリカの富裕層とは正反対です。この定住志向の強さはどこから生まれるのでしょうか?

次の図式が生み出したのではないでしょうか。

合理よりも人間関係を優先させる風土を重視しなければならない + 理路整然と話をする能力が不足している + 信を相手の腹中に置くことができない ⇒ 仕事や私生活で大事な人と臨機応変に面談できる場所に活動拠点を構えなければならない。

日本の社会はネットワーク化されたレタスビジネスとはほど遠い状態になっているのです。日本社会のネットワーク効果は次に示すように経済が未開発状態にある国並みかもしれません。

経済が開発途上にある国:片っ端から携帯電話を使って連絡しての仕事探しが効果的です。したがって、100人当り10台追加すると、GDPは0.6%上昇するといったように携帯電話の雇用創出効果は先進国の倍です。

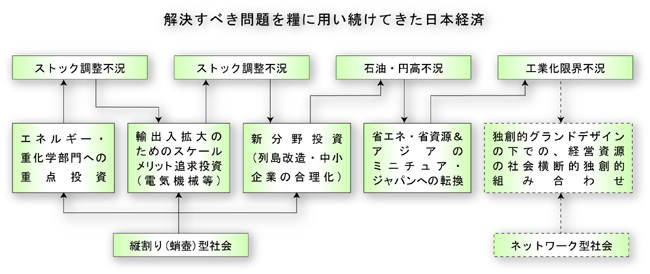

| 日本の社会は経済が開発途上にある国と違って、文明の利器に恵まれています。社会横断的人的交流の仕組みを創りさえすれば、とてつもない雇用創出効果が期待できるのです。(根拠 ⇒『解決すべき問題を糧に用い続けてきた日本経済』) |

|

「卵が先か、鶏が先か」という問題があることも間違いない |

定住志向が逆に弱いのがアメリカ人です。アメリカ人の引越し好きは三つの図式の融合結果なのでしょう。

(図式1) 個が開放されている ⇒ 自分の気持ちに素直である ⇒ 不愉快な人が近くに住むこと、交通が不便になること、空気が汚くなること…等の環境悪化を我慢しない。

(図式2) (ネットワーク型社会が根付いている ⇒ 労働市場が整備されている) + (個人主義が根付いている ⇒ これまでの人間関係や過去の実績よりも今できることの方が大事である) ⇒ どこへ行っても仕事が見つかりやすい。

(図式3) 新しい地域に住む度合いが強い ⇒ 見知らぬ人と安直に交流する必要がある ⇒ 教会のようなネットワーク化された社交クラブが発達している。

日本がアメリカのような社会システムを実のある形で構築するのは容易ではありません。なぜなら、日本の社会は三つの特徴を持っているからです。

|

ウチの排他的拡充体質が色濃く残っている |

必要不可欠になってきたオープン・リソース経営を各企業が推進すれば、わが国は歴史的ハンディキャップを跳ね返して市場原理に基づく労働市場を形成できるようになるでしょう。ところが、理屈通りにはなりません。どうしてなのでしょうか?

徳川幕府が自らの存立基盤強化のために社会横断的に人的交流を抑制してきた。その上に、ほぼ一直線での経済成長が可能であったために社会横断的人的交流の必要性が超長期に渡ってないに等しかったからです。二重のロックがかかっているのです。それではどうしたらよいでしょうか?

欧米は国民一人一人の絆は宗教によって実現されていた。一方、日本は官僚が上から国民を束ねてきた。このことを考えると、日本が市場原理に基づく労働市場を整備するためには官民一体になった強力な施策を講じる必要があります。(具体策の例 ⇒

『ケインジアン・マネタリアンを糾合できる斬新な経済政策を推進しよう!』)

ところが、この具体策に興味を持ち、実現に向けた検討をしようと思う人が出てこないのが現状なのです。上記「二重のロック」は予想以上にしっかり繋っているようです。

|

蛸壺型からネットワーク型の社会への転換は日本経済再生に結びつく |

2004年8月作成 |

ネットワーク型社会への転換を進めるための有効策は創造力注入などを臨機応変に行うことを可能にするオープンリソース経営の促進です。これを軽視する成長戦略は「仏作って魂入れず」になりかねません。

| 人材ミスマッチ是正を役立つものにする鍵は創造的交渉術です |

| 人材のミスマッチがないチーム編成とは「補完できる得意技の持ち主が参集し、融合できる人間関係が形成されている」ことを指します。したがって、人材ミスマッチは形式的に正されればOKというものではありません。相互理解があって初めて相乗効果を発揮できるからです。(反面教師となる分かりやすい例 ⇒ 『性格無知が最強のコンビ形成を妨げてしまった』)ここに、創造的交渉術の意義があります。 |

日本経済の競争力は急落「1990年、1位→2019年の30位(スイスのIMD調べ)」しました。中国、台湾、マレーシア、タイ、韓国より下位になってしまったのです。ここに、イノベーション力注入サービスの意義があります。ところが、上記縷々述べた人材ミスマッチの諸要因が災いしてこのサービス提供を妨げています。このことに気づいた企業は必ずぶっちぎりの躍進を遂げます。青大天井の世界が御社を待っているのです。

|

|

![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)