【ホームページ開設の記念論文】

|

| 手間のかかる調査を大幅に省くことができるにもかかわらず、創造的な結論を導き出すことができる。 | ||||

| できあがった問題解決策の中に、個々の異なった意見を絶妙に位置づけることができ、関係者のコンセンサス形成が容易になる。 |

他の方法も試みたことがありますが、このやり方が一番良い、という結論を得ています。そこで、日本経済再建策を創る際にも、この方法を採用させて頂きます。

日本経済再建に向けて、様々な意見が各方面から出されてきました。例をあげますと、次の通りです。(後から論じさせて頂く、日本経済を再生させるためのシナリオの導入とするために、渡辺高哉のコメントを一つ一つつけさせて頂きます

(意見1) バブルが日本経済をおかしくしてしまった。このことはよく分かる。でも、どうして、バブルになったのかを解明しない限り、一歩も進めないのではないか。ところが、政府や経済学者はこのことを怠っている。にもかかわらず、どんどん前に進もうとしている。ちょっとおかしいのではないか。

(コメント1) まったくその通りです。なぜなら、次のことが指摘できるからです。解決しなければならない問題は大きく分けて、2種類あります。欠員が生じてしまったから、人員を補充するような問題がひとつ。この種の問題であれば、出てきた問題を淡々と処理すればすむ場合がほとんどです。

ところが、もうひとつの問題、例えば、いくらがんばっても業績の落ち込みを防げないような場合は、そうはいきません。努力しているにもかかわらず、業績が落ち込み続けている理由を断片的に捉えるのではなく、理由となるものの全体像を捉えることから始めなくてはなりません。

なぜなら、過去の延長線上を突っ走ることにより事態を解決できないとしたら、色々な問題が絡み合っているはず。こういう場合は、小手先的対策では通用しない。それどころか事態をかえって悪化させかねないからです。

小手先的対策が通用しない場合は、どうすればよいのでしょうか? 問題が発生した仕組みをひとつの物語りのように、つまり、シナリオにしてみる必要があります。なぜなら、問題発生のシナリオを描くことにより、鍵となる原因を発見できるものだからなのです。日本経済再建策についてもまったく同じことが言えるのです。

(意見2) 日本のベンチャーキャピタルの45%は銀行経由。ところが、銀行は膨大な不良債権に悩まされているために、リスキーなベンチャービジネスには貸し出そうとしない。そして、大企業自身も競争相手の登場を恐れているために、ベンチャーキャピタルの役割を担おうとしない。ならば大企業が新産業を社内に育てるかといえば、社内の官僚体制・社員の保守的体質が邪魔してこれもままならない。

ところで、日本のベンチャービジネスに本当の力があれば、インドの企業が最近やりだしたような、アメリカの証券市場に上場するといったような資金調達の方法がある。ところが、これも大きな期待は持てない。なぜなら、他に行き場のない人材がベンチャー・ビジネスを始めることが圧倒的に多いからだ。 (この意見は日本版ナスダックができる前のものです)

(コメント2) 大きな期待を担っているわが国のベンチャービジネスの現状はアメリカに比べるとさびしいものがあります。なるが故の意見2である。こういうことがまず考えられます。なぜなら、1997年の税引き前の利益総額を前年度伸び率でみますと、ベンチャービジネスの方が上場企業よりも高いからです。

上場企業は5.8%減、店頭株企業12.48%減、ベンチャービジネス0.9%増となっているのです。但し、ベンチャービジネスの内訳を見ますと、業種によって明暗がはっきり分かれています。 (古いデータが使われていますのは、1998年12月にこの文章を作成したためです)

エレクトロニクス関連の製造業5.98%減、情報サービス関連業68.9%増、その他の非製造業19.2%増となっているのです。このような実態が資金調達問題にも反映されているようです。なぜなら、57.9%が資金調達困難であるとしているのに対して、26.2%は容易であるとしているからです。 (以上の数字はすべて日本経済新聞社調べ)

以上のことを考えますと、意見2はベンチャービジネスが期待に反して伸びていないことに対する苛立ちから来るだけではなく、製造業関連のベンチャービジネスを念頭に置きすぎたことからも生まれたものではないかと思われます。(サービス・ビジネスの有望性と事業を成功させるための方策 ⇒ 『勝ち組メーカーに学ぶサービス事業戦略』)

とはいうものの、ベンチャービジネスの国民経済全体に占める割合は微々たるもの。日本経済を再建するためには、質の高いベンチャービジネスの輩出が必要不可欠です。ところが、意見2が示唆しているように、その実現の壁はあまりにも大きい。この壁を乗り越えるためには、社会の仕組みを変えなければならないのです。

銀行の不良債権問題の解決は質の高いベンチャービジネス輩出のための必要条件ではありますが、これだけでは問題は解決しないのです。いくら輸血しても内臓が病んでいれば、生命を長期にわたって維持できないと同じことなのです。

(意見3) 個人消費が落ち込んで、景気を後退させていることはよく分かる。でも、これ以上ものがあふれ、ゴミがあふれるのが望ましいのだろうか?

(コメント3) 消費者の個々のニーズに応えにくい順序で業種を並べると、例えば、次の通りとなります。素材産業、量産・量販型の製品生産業、小売業、消費者の個性的ニーズに対応するための製品やサービスの提供業。後になればなるほど、ゴミになりにくいのです。

但し、このようにゴミになりにくい製品やサービスが経済的に成り立つためには、消費者の個性的なニーズが出やすいようにする。のみならず、それを的確に商品化できることができるようにする。こういうことが必要となります。

ところが、横並びで、個が抑圧され、世の中を幅広く眺め、考える習慣が不足している社会では、このようなことは望むべくもありません。なぜなら、このような状態では、「あなたならではの欲求」は生まれにくい。仮に生まれても、その欲求を満たしてくれる供給者が出てきにくいからです。

横並びではなく、オリジナリティーを追求する場合、これまでとこれからとではやり方が違います。これまででしたら、いわゆる感性だけで勝負できた面があります。ところが、これからはそうはいきません。なぜなら、市場には色々な商品がすでにひしめいているからです。

このようにいいますと、「そうだなあ。テレビひとつとっても、消費者が飛びつくような新製品を開発するのは難しいからなあ」 こういう声が聞こえてきそうです。これも事実ですが、ここで申し上げたいのはこういうことだけではないのです。

「雨が降っているので、スポーツの観戦は止めて、ホテルで食事をしよう!」といった具合に、業種をまたがって製品・サービス間に代替関係がある。市場が成熟化すると、こういうことが当たり前。こういうことをも申し上げたいのです。

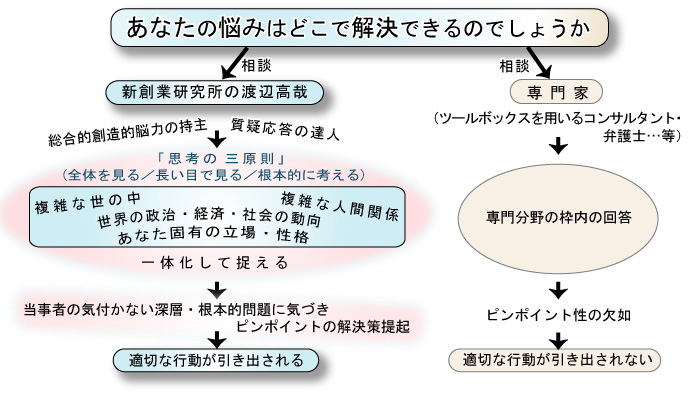

となると、これからの時代、オリジナリティーを追求して、事業として成功するためには、「思考の3原則」(全体を見る/長い目で見る/根本的に考える)を適切に適用することが不可欠。いいかえれば、豊かな構想力・独創力なしでの事業開発の成功は困難になる。こういうことが言えそうです。ここまで申し上げますと、次のような声が聞こえてきそうです。

「ちょっと待ってください。意見2に対するコメントで紹介された、非製造業のベンチャービジネスが躍進できたのはどういうことですか? 思考の3原則を適切に適用できたからなんてことではなく、感性が良くかつ、行動が早かったら成功できたのではないですか?」

さっとひらめいて、さっと行動する。こういうやり方も確かに必要です。でも、このような経営行動を確実に成功させるためには、ひらめいたことを理論づけしなければなりません。なぜなら、さもなくば、博打のような事業になってしまうからです。

どんなニーズに対応しようとしているのか。このニーズの実現手段として他にどんなことが考えられるのか。ニーズ実現手段が他にも沢山ありながら、この事業アイディアになぜこだわるのか。こういったことを詰めていく。これがここでいうところの理論づけなのです。このような理論づけをした上での事業展開には二つの効用があります。

| あやふやなままでなく、しっかりした信念を持てるようになる。したがって、適切な投資ができるようになる。 | ||||

| 考え抜いた ⇒ 問題意識が旺盛になっている ⇒ 必要な情報の方から飛び込んでくる ⇒ 競争相手の出方や市場ニーズの変化にも迅速に対応できる…となれる。 |

これまでの成功条件が未来永劫に続くことはあり得ません。にもかかわらず、過去の成功にあぐらをかき続けて転落路線を歩む羽目になった個人・企業・国家の例には事欠きません。実は日本経済もこの例のひとつなのです。

なぜこのようなことになってしまうのかといいますと、理論づけがないままに、事を始めてしまい、そのままになってしまうからなのです。

「かくかくしかじかだから、うまくいっている」 こういうことが予め分かっていれば、うまくいかなくなれば、「かくかくしかじかが変わってしまった。となれば、やり方を変えなくてはならない」ということが可能になるのです。このことはゲーム性のある社会的な事柄すべてについていえます。

(意見4)どんな社会をデザインするかが教養教育の柱になるのだが、今の日本にはそれに当たるものがない。専門知識だけがどんどん増えて、それを束ねる基準が現れない。

(コメント4)全体思考(全体知)がないのは何も知識や思想面だけではありません。日本の社会にはおかしな現象が満ち溢れています。

| 一般道路と連結しないために使われることのない高速道路 |

|||

| 唯一の交通手段である飛行機の座席数を大幅に上回る宿泊部屋数などの立派な施設を建設。これが主な原因となって採算が採れずに倒産したリゾートホテル |

|||

| 大型タンカー受け入れを目的としたが、竣工後水深が浅いために小型船しか受け入れることができないことが判明した港湾 |

| DVD付き書籍を、貸出し・パソコン持ち込みの禁止…という制約を頑として譲らない区役所の図書館係 |

|||

| 過大な売上ノルマ達成のために苦労を重ねている研究員に同情、好きな研究がやれるように自主研究予算を付与。ところが、この予算消化のためにノルマアップ。こういうおかしな指示をトップダウンで出した、大手銀行経営者出身の大手シンクタンクの社長 |

|||

| 「ニーズには本当と嘘がある」となってしまう現象。→経験のなさを補うために必要不可欠なシミュレーションが不足していたことが生み出した |

| 優れた技術や人材が存在するのに不振を続ける企業経営。→民間経済は中枢機能の麻痺が目立っている |

|||

|

|||

| いわゆる専門家を含む権威筋は様変わりした環境に適応できていない&著名エコノミスト達の誤判断「経済が成熟しているのに成長戦略は馬鹿げている」は陳腐化した枠内思考の所産である&企業経営の本質を理解していない社長&花形企業超赤字化現象 |

|||

| 泥舟「日本」の実態と背景&諸悪の根源は集団暴走を招いた日本的集団主義である (アジア太平洋戦争の考察結果) |

| (2017年3月17日のTwittter) |

| 「豊洲市場を是とした石原元知事の決断は所定手続きが踏まれていたので、問題はない」と宣う著名政治学者は、リンカーン元米国大統領「反対7、賛成1、よって法案を可決」を噛締めるべし。「ニーズには本当と嘘がある」のを知らず失敗した事業は多い。 →http://www.trijp.com/kigyo-saisei/page14.shtml#true-need |

上記の全体知欠如の例を読み、「人間は神ではないので、仕方がない」と思われる方が少なくないでしょう。しかし、この考え方は逃げです。大事に直面した時、「このまま決断・決行したら危ない」と思い、知識・知恵を補完して大事に対処して成功する人がいるからです。ここに、こういうことを可能にする閃きの源「脳細胞間の円滑なネットワーキング力」の必要性があります。

特定の人だけが新技術の開発に成功する。そこで、「様々な技術の組み合わせが新技術開発に結びつく」ということで勉学に励んだ秀才を登用しても、スーパーコンピューターを駆使しても新技術は生まれないことがしばしばあります。どうしてでしょうか? 既存の知識やデーターベースにないことを閃く脳力がものを言うからです。→必要とされる人材・取引先は過去と今後では大きく異なる

単身生活が長くなり、健康不安に襲われたAは「様々な野菜を鉄板焼きし、ドレッシングの種類を日替わりで使い、飽きないようにする」ことを思いつき、健康維持に成功。この経験を「単身生活 ⇒ 不規則な食生活 ⇒ 体調不良」となったBに伝えたところ、「それって簡単にできるので、いいね。そんなうまい方法があるなんてことを知らなかった」という反応が返ってきた。

Aには良いアイディアが閃いた。いいかえれば、必要な情報の方から飛び込んできた。ところが、Bはそうではなかった。これも脳細胞間の円滑なネットワーキング力の差なのです。

| 知能ロボットが決して敵わないのは、進化し続けるジグソーパズル思考力です |

| (2015年4月7日のTwittter) |

| AIIB不参加。孤立懸念は独創的構想力欠如故かも。超長期採算OKであれば、国内にも成長セクター「弱点補強(雨水直接利用、耐震性強化、電力自給自足建物)→“される”国際化推進→アジア太平洋のNo1拠点→防衛・雇用力増強→人口増加」有故だ。 →http://www.trijp.com/heart4-6.shtml |

←全体知を与えてくれる最後の頼みの綱

| 政治主導欠如に起因する中央官庁の全体思考(全体知)欠如が日本再生の妨げになっている |

|

最終成果に配慮した全体思考力(全体知)の欠如を正すのは容易ではありません。日本文化の所産だからです。(詳細 ⇒ 『根強い癒着体質が全体思考力(全体知)欠如に結びついている / 即効性のある対策 ⇒ 『学問力・発想力の飛躍的強化の方法/創造的衆知結集力活用)。対策の期待値は「あちら立てればこちら立たず」のような難問解決を可能にする創造的統合戦略

Tweet

| ▲トップ | → トップページ |

|

| [目次] | → 次のページへ |

![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)