|

|

平家は武士でありながら貴族になって税を取り立てる立場になった。このことに坂東武者は強い反発心を抱き、武家政権樹立を夢見るようになった。こうした時に登場したのが武家政権樹立の錦の御旗になれる源頼朝。両者は「魚心あれば水心」の典型的存在になったのだ。

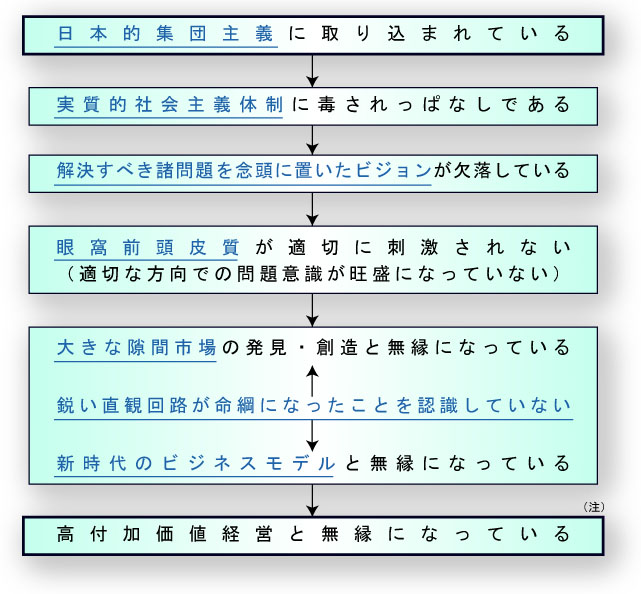

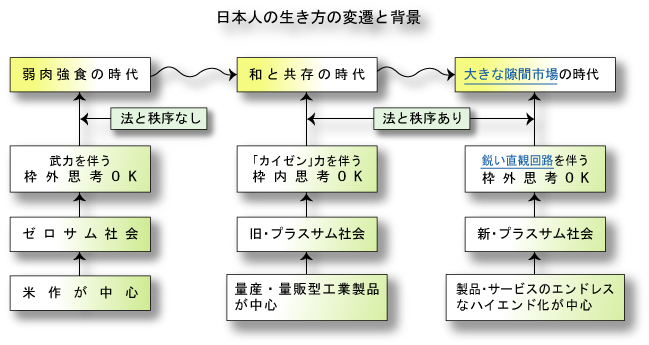

日本経済は沈没路線まっしぐらとなり、国は最後の頼みの綱ではなくなった。したがって、企業人はデフレ経済に起因する消耗戦でへとへとになっている。いいかえれば、新しい価値創造による高付加価値経営を推進できる社長が渇望されるようになっている。しかし、この渇望に応え得る人物が登場してもぽっと出であると、必要不可欠な求心力が期待できない。源頼朝のような権威がないからだ。

|

|

|

上記のフロー図を念頭に置いた厳重なマニフェスト・コンテストで選んだ社長であれば、権威に裏付けられた求心力を持つことができる。しかし、新社長はおみこしの上に乗るような伝統的立場を享受するわけにはいかない。経営刷新の輿望を担っているので、全体知に裏づけられた創造力の敵「癒着・隠蔽」とは無縁の人物でなければならず、“一匹狼”を覚悟しなければならないからだ。

|

|

|

源頼朝は流人であったために坂東武者を束ねる基盤がなかったので、源氏の頭領であるだけでは指導力を発揮できない。御家人を競わせる、いいかえれば、実力主義を貫くことにより自分の指導力を創りだした。癒着・隠蔽を一切排さなければならない、マニフェスト・コンテストで選ばれる社長も同様でなければならない。

|

|

|

人の潜在能力の個人差は極めて大きい。秀でた人は普通の人の5倍はある。秀でた人が天才であればその差は気が遠くなる程大きい。その点で源頼朝は幸運であった。武家政権樹立の錦の御旗になって程なく軍事の天才「源義経」が軍団に参加することになったからだ。

源義経はルール破りの戦法を臨機応変に採用して破竹の勢いで平家を討伐していき、源頼朝の征夷大将軍就任の最大の功労者になった。常識的な場面を想定して定められたのがルール。しかし、勝機はいつ何時やってくるか分からないし、見えにくいし、気づきにくいので、ルール通りの行動では千載一遇の好機を掴み取ることができない。

したがって、源義経がルール破りの戦法を臨機応変に採用したことは是認されなければならない。ほどほどに勝つのではなく平家を殲滅しなければならなかったからだ。 しかし、ルール破りの戦法を繰り返したり、天下の称賛を独り占めしたことが災いして追われる身になり、非業の最期を遂げることとなった。

企業は「過去の延長線上に新成長機会が存在しない」「国頼みは許されない」中にあって高付加価値経営に転換しなければならないので、源義経のような人物を捜し出して縦横無尽に働ける場を与えなければならない。ルールで縛りつけるようなことは断じてしてはならない。

この好例となるのが三菱総合研究所を低付加価値の調査業務から脱出させる端緒を創った特定人物の解雇を覚悟した野心的行動だ。(関連記事 ⇒ 『緊急の課題である“孫悟空”(超社員)の短期育成はイノベーションのロジック注入によって実現できる』)

|

|

|

実力主義を貫くだけでは人間集団を目的に即して率いることはできない。そこで、源頼朝は「平家の順次討伐 ⇒ 恩賞源順次確保 ⇒ 集団構成員の前向き意欲引き出し」によって、集団の和と活力を保つ努力をした。マニフェスト・コンテストで選ばれる社長も同様でなければならないが、「敵の駆逐

⇒ 恩賞源確保」というわけにはいかない。「デフレの悪化 ⇒ 自縄自縛」となってしまうからだ。

「大きな物語」から「小さな物語」の時代になったことをフォローの風と受け止め、「社員一人一人の持味の引き出し ⇒ 新成長機会の発見・創造」を行い続けなければならない。

|

|

|

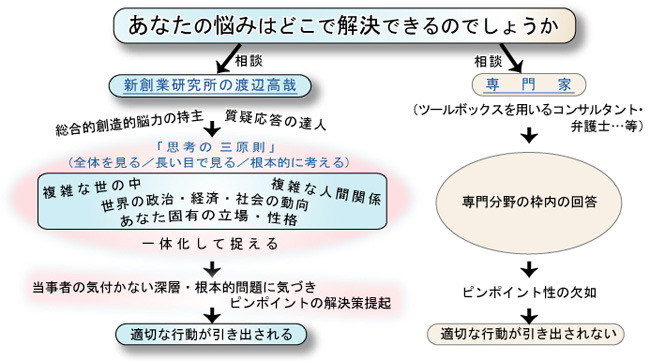

しかし、新成長機会の発見・創造」を行い続けることは容易ではない。容易であれば の「デフレ経済に起因する消耗戦でへとへとになっている」はないからだ。源頼朝流儀の企業経営への独創的応用の必要性を訴える私共は「ビジネスチャンスは深く潜在しているが、豊富である」という立場を採っているし、そのことを証明する。 の「デフレ経済に起因する消耗戦でへとへとになっている」はないからだ。源頼朝流儀の企業経営への独創的応用の必要性を訴える私共は「ビジネスチャンスは深く潜在しているが、豊富である」という立場を採っているし、そのことを証明する。

|

|

|

ビジネスチャンスは深く潜在しているが、豊富であるにもかかわらずデフレ経済になっている根本的原因は、見えにくいものが見えたり、気づきにくいことに気づくことを可能にする鋭い直観回路に裏打ちされた挑戦力の欠如である。マニフェスト・コンテストで選ばれる社長はこの問題を解決しなければならない。

|

|

|

世界中の企業管理職4000人に「価格競争」について聞いたところ世界全体では46%の回答者が価格競争に陥っていると答えている。日本だけであると、84%になっている。(サイモン・クチャー&パートナースの調査結果)

|

|

|

マニフェスト・コンテストで選ばれる社長の課題を要約すると、「実力主義の徹底 ⇒ 社員一人一人の持味の引き出し ⇒ 鋭い直観回路に裏打ちされた挑戦力引き出し」となる。しかし、課題解決は容易ではない。長年の実質的社会主義体制の悪影響を受け続けてきた日本人には習慣のロックイン、悪しき知覚プロセスなどがあるからだ。経営刷新をソフトランディングさせるための工夫、組織全体の円滑な意思疎通のための工夫が要る。 |

![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)