人間関係が固定化する ⇒ 所属集団が同質化する ⇒ 異俗に対する免疫力が衰退する ⇒ 自己否定を避ける本能が浮上して、異俗を排除する (新しいものと断絶状態になる) ⇒ 感覚が麻痺して思考停止状態に陥る──、という図式に嵌ったままですと、折角のチャンスに気づかなくなります。 日本の伝統的社会にどっぷりと浸かり続けてきた人は下記の図式にあるようなオートメ工場の監視者のような状態になっていないかどうかを考えなければならないのです。 無事故状態が長く続く ⇒ 感覚が麻痺してしまう ⇒ 事故の発生に気づきにくくなる。 上記のオートメ工場の監視者が陥りがちな状態を一般化して表現すると、環境変化への適応の敵である固定観念が根付く──、ということになります。 現代社会はチャンスに満ち溢れています。(根拠 ⇒ 『適切なジグソーパズル思考力が永遠の成長を可能にする』) したがって、自分の生活習慣を抜本的に見直しさえすれば、「チャンスがない」という嘆きは大幅に減っていくことでしょう。

二つの例を認識することによって、「そういうことでチャレンジ精神が生まれなかったのか。よく分かった」となることでしょう。 (例1) 定年退職後ベンチャーをやる人はどんな特徴を持っているのか? 開発し続けてきた (例:種ガ島でロケットを打ち続けてきた) ⇒ 成功させるための新しい条件を外部探索する習慣がある + チャレンジ成功の醍醐味を知っている (「繰り返しの快」の本能が作動し続けている) ⇒ 「繰り返しの快」を求め続ける──、という図式が実現されているのです。 事なかれ主義の人生・仕事を送り続けてきたことがチャレンジ精神を奪い取ってしまっていることを忘れてはならないのです。 (例2) 女性の方が男性よりも元気なのはなぜなのか? (身を守る本能が強い ⇒ 元々マンネリ化しにくい) + (集団主義に染まっていない ⇒ しがらみがない ⇒ 常識にとらわれにくい) ⇒ チャンスを見つけやすい + 現状を打破しやすい──、という図式が実現されているのです。 常識にとらわれすぎ、マンネリ化している人生・仕事を送り続けてきたことがチャレンジ精神を奪い取ってしまっていることを忘れてはならないのです。 (例1・2から学び取らなければならない教訓) 迫っている危機を放置して『プロジェクトX』に涙するようなチャレンジしたくてもできない状態に陥っているのは、次の図式に入り込んでしまっているからなのです。 集団主義の世界にどっぷり浸かり続けてきた + 横並びの人生を歩み続けてきた ⇒ 環境変化を活用するすべを知らない + 繰り返しの快の本能がさびついてしまった + なんとなく物事が決まるので決断・決行の経験がないに等しい ⇒ チャレンジの必要性を感じながら疑似体験の世界に逃げ込んでいる。

大企業の恵まれた立場でしか仕事をしたことがない人がベンチャー・ビジネスを試みると、例えば、下記の図式の罠に嵌ってしまうことが少なくありません。 (非常に面白いが、構想が大きすぎる ⇒ 具体化しないが、興味を示す人が次々と登場する ⇒ 先行投資費用がかさむ) + (本人がキーテクノロジーを握っていない ⇒ 派生的に生まれたビジネスにですら参加できない) ⇒ 蓄積する経費に耐え切れず挫折してしまう。 どうして上記の図式に嵌ってしまうのでしょうか? 習慣の壁とも言える次の二つの図式が原因していることが少なくありません。 (図式1) 独占的な立場の仕事の世界しか経験していないために競争意識がない ⇒ 努力すれば成功する、と思っている (適切な開発目標の設定が企業経営の命である…なんて思いもいない) ⇒ 開発目標が適切さを欠いたままとなる。 (図式2) (相手は自分を信用するものだと思い込んでいる ⇒ 相手の立場を守る姿勢が希薄となる) + (お坊ちゃん気質が原因してどんなはったりを言っても大丈夫だと思っている ⇒ はったりを見破られ、その後の言動を信用されなくなる) ⇒ 強力な支援者を得ることができない。

「これまで成功してきたのはなぜなのか?」「成功できなくなるとすればどんなことが原因するのか?」を常日頃考えておきませんと、成功路線を持続できなくなります。三つの例がこのことを如実に物語っています。 (例1) ベンチャーの雄「グローバル・クロッシング」はなぜ経営破綻したのか? 光ファイバー網の設備投資で急成長した ⇒ 光通信が成長分野であることが明確になった ⇒ 強力なライバルが相次いで参入した ⇒ 光ファイバー網の設備投資が加速した ⇒ 光ファイバー網の供給が過剰になった ⇒ 厳しい価格競争に突入した ⇒ 採算性が悪化した ⇒ 経営体力不足が暴露された──、という図式のなせる業なのです。 優れた人であっても失態を演じる背景には、「あらゆる事態を想定したシミュレーションを行っていない ⇒ 心の準備がまったくなかった ⇒ 環境変化に気づかない。気づくのが遅れる ⇒ 慌てふためいて冷静な判断ができない」という図式があるものなのです。(対策例 ⇒『シミュレーション効果の提供』)

(例3) 海外の販路開拓のプロ中のプロの仕事がうまくいかなくなったのはなぜなのか? 時代が要求する才能を眠らせがちとなってしまったのは、三つのことが重なってしまったからなのです。

この人物が苦境から脱出するためには、同業者を数多く集めて、貿易を営んでいない企業を探し出して、貿易進出を決断させるためのコンサルティング・セールスを行う機能を共同で開発・運営しなければならないのです。 この仕事がうまくいかなくなった海外の販路開拓のプロ中のプロの事例は汎用性の高い教訓を生んでくれたのです。 成熟した市場の中で生き抜くためには、自分の専門的能力に固執するだけではなく、自分の専門的能力を生かすための構想力・独創力を持たなければならない。これが教訓です。

日産自動車は04年4月に採用する新入社員から、インターネットによる応募の段階で学校の所属学部や専攻を一切問わず、希望する職種を自由に選択できるようにしました。例えば、法学部出身者であってもエンジン開発に携わることができるようになったのです。(2003.2.28付けの朝日新聞) 文系と理系の垣根を取り払った採用を行なうようになったのはどうしてなのでしょうか? 四つの理由が考えられます。 (理由1) 前述した「市場が成熟した ⇒ 需要が個性的になった ⇒ ピンポイントの問題解決能力が必要になった」という図式が物語るように専門的能力よりも創造力の方が遥かに重要になった。 (理由2) インターネットが普及していない ⇒ 蛸壺型の社会構造が磐石である ⇒ 特別コースに入って長年学習して始めて専門知識が得られる──、という図式が崩れた。したがって、創造力があれば、「強烈にして適切な問題意識を持つことができる ⇒ 専門知識の迅速な習得が可能になる」という図式が成立しやすくなった。 (理由3) 国内外の教育レベルが大きく上昇したので、専門的な知識・技術を持った人材の調達が容易になった。「専門家がいないから…」と嘆く必要はない時代になったのです。 (理由4) 技術革新により、専門的な知識・技術は陳腐化しやすくなった。いわゆる専門馬鹿受難時代がやってきたのです。(関連記事 ⇒ 『未来開拓を可能にする個人の潜在力が極めて重視されるようになった /構造的変化に適応できずドロップアウトした例』) 上記したように極めて大事になった創造的問題解決能力とはどういうことを指すのでしょうか?

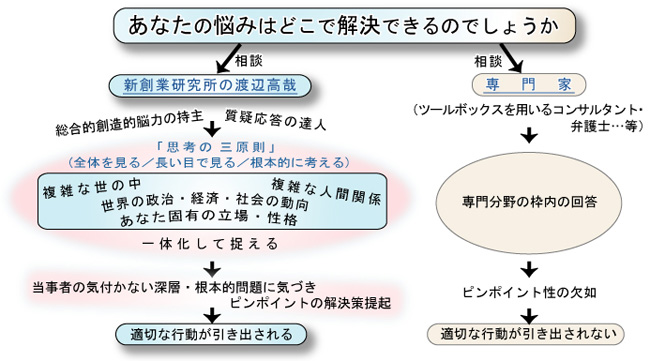

「創造的問題解決能力とはどういうことを指すのか?」の納得いく回答をみなさんに得て頂くために、二つの問題提起を、引き続いて回答のヒントの紹介をします。 (問題提起1) 教育のあり方 明確な共通目標が存在していた ⇒ 規格化された製品を量産・量販することが可能であった ⇒ ロボットのように働く人材が必要であった ⇒ 没個性型の組織運営が必要であった ⇒ 詰め込み教育が必要であった──、という図式が通用しなくなったことを否定する人はほとんどいないでしょう。 かくしてクローズアップしてきた「創造性開発教育」をどのように行ったらよいのでしょうか? (問題提起2) 組織運営のあり方 明確な共通目標が存在していた ⇒ 規格化された製品を量産・量販することが可能であった ⇒ 「カイゼン」が競争力の維持・強化手段であった ⇒ 個人の独創よりも組織を構成する成員間の情緒一体感が大事であった ⇒ 成り行き任せの組織運営で十分であった──、という図式が通用しなくなりました。 かくしてクローズアップしてきた「リーダー主導の組織運営」をどのように行ったらよいのでしょうか? (問題提起1・2への回答のヒント) どんな人材に求心力がなぜ生まれるようになるのか? 対照的な人物であるAさんとBさんがいます。Aさんは一流大学の博士課程を終えた人物です。幼少時から勉強好きであったので、とてつもない物知りです。したがって、「これはどういう意味ですか?」「こういうことを知りたいのだけど何かないですか?」という投げかけに対してはテキパキとした回答が得られます。 しかし、「困っちゃったなぁ。立ち往生しちゃったよ。どうしたらよいのだろうか?」といった投げかけに対してはまったく無力です。Aさんは「辞書のような人物」ですが、「知恵袋」ではないのです。 一方、Bさんは高校中退です。勉強は大嫌いな怠け者です。少女漫画しか読みません。したがって、幼稚です。だからといって馬鹿というわけではありません。自分の生活に関わることで論争になると普通の大人では太刀打ちできないほどの切れ味を示します。この人物を例えて言うと、 スーパーコンピューターを生産できる能力がある。しかしながら、必要な部品のほとんどが調達不能である。 現代社会で多くの人を惹きつけることはできるのはAさんではなくBさんです。どうしてなのでしょうか? 吸引力が「インターネットの普及」並びに「社会の成熟化」が原動力となって様変わりしてしまったからなのです。 インターネットの普及が原動力となって吸引力を様変わりさせたと主張する根拠は何か? インターネットの普及は二つの図式を生んだからです。 図式1:情報の平等化が進んだ ⇒ 情報の利用力がモノを言うようになった。 図式2:独自性の必要性が拡大した ⇒ 選択性と組み合わせ性がモノを言うようになった。 情報収集力より情報活用力の方が遥かに重要になったのです。したがって、上記のAさんでは駄目なのです。脳細胞間の円滑なネットワーキング力を駆使して知識を補完できるBさんの方が遥かに魅力的なのです。 社会の成熟化が原動力となって吸引力を様変わりさせたと主張する根拠は何か? 社会の成熟化は次の図式を生んだからです。 社会を構成する人々の利害関係が複雑になった ⇒ あちらを立てればこちらが立たず…といったような立ち往生状態が生まれやすくなった ⇒ 伝統的な小手先主義が通用しなくなった ⇒ 創造的統合戦略が必要になった。 もぐら叩き的な能力よりも「思考の三原則」(全体を見る/長い目で見る/根本的に考える)適用力の方が遥かに重要になったのです。したがって、上記のAさんではからきし駄目なのです。→調査と構想・独創を並行できる質疑応答の達人不在が会議を空転させている 打ち出の小槌のような情報処理機能が垂涎の的になる 上記の説明からご理解頂けましたように、「私に必要な情報をインプットしてください。そうすれば、創造的な問題解決策をアウトプットしてご覧に入れましょう」と言い切れる脳力があって始めて多くの人々を惹きつけることができる時代になってきたのです。(習得が必要な技術 ⇒ 『鋭い直観回路を原動力に用いたジグソーパズル思考』) 解決すべき課題を臨機応変に設定できる脳力が垂涎の的になる 課題が設定できて初めて打ち出の小槌のような情報処理機能が威力を発揮します。ところが、「どんなことでお悩みですか?」と聞かれても適切に即答できない人が殆どです。その場しのぎの人生を送ってきたために脳細胞間の円滑なネットワーキング力が鍛えられていないからです。これは「リーダーの最重要な要件は解決すべき課題を臨機応変に適切に設定できること」を意味します。

どのようにして構想力・独創力を身につけたらいいのでしょうか? 過去の延長線上を歩むのではなく挑戦的人生を送るようにすることです。 このように言うと、「挑戦なんて恐ろしい」となる人が少なくないでしょう。このような状態では長続きせず挑戦的人生は線香花火のようになってしまい、構想力・独創力の源である脳内シソーラス機能と海馬の強化は遅々として進みません。この事態放置は、コンピューターソフトウェアに歯が立たない将棋の達人が示唆するように民主主義時代の奴隷になることを余儀なくされることを意味します。 コンピューターソフトウェアが歯が立たないのは、新成長機会の潜在度が深くなる一方であることをフォローの風にして目まぐるしく進化し続けるニーズとシーズをマッチングさせ、製品・サービスのハイエンド化を実現させる脳力の持ち主です。この脳力を培うためには脳内シソーラス機能と海馬を強化し続けることが必要不可欠なのです。→ジグソーパズル思考力が永遠の成長を可能にする ここに、全ての人間が持っている執拗な思考・行動力「性格発衝動強迫」を活用して心にスイッチを入った人生にする必要性があります。この必要性に応えることができれば、もっともっとの心境になり、日本のエリートにも見られる全体知欠如状態からの脱却も可能になります。 (関連記事 ⇒ 『どんな立場の人であっても閉塞状態と訣別して羽ばたけるようになります / 複雑・成熟化時代を味方にする「鋭い直観回路」入手に向けた人生をスタートさせよう!』)

ネットワーク型社会を生き抜くためには自分の人生史を作成・分析して市場性のある特徴を発掘・育成しなければなりません。(詳しくは ⇒『人それぞれの人生は市場性のある特徴の宝庫である』) 同じことが企業経営についても言えます。 但し、身売りするのではなく、自らが完結的な事業を行うのであれば、ジグソーパズル思考をして足らざるを補う必要があります。このことを分かりやすく示しているのが、日本第二位の温泉量を誇りながら壊滅の危機に瀕した湯布院町の再生物語です。

古い文献に「ドイツのバーレンを目指すべし」とあったのを見つけた ⇒ ドイツのバーレン・バーデンを視察した ⇒ 豊かな緑・閑静・自然に恵まれた自然食品・温泉からなる癒し力が湯布院町の新しい目標であることを悟った ⇒ 馬車の導入…等の癒し力の強化を行った ⇒ 地道な営業活動が実り、客足が少しづつ戻ってきた ⇒ クチコミが広がり、マスコミが注目して報道されることとなった ⇒ クチコミの輪が広がり、客数が急拡大した──、という図式ができあがったからなのです。 潜在能力を生かしきる大きな隙間市場を発見してモノにする新創業を行ったからこその成功物語なのです。

明治5年頃の日本は循環型社会並びに人間関係の理想郷でした。但し、現代社会に比べると不便さは否ません。ここに、地方社会がハイテク化された明治5年の日本を目指すことを薦めたい理由があるのです。 このハイテク化で忘れてはならないのが燃料電池社会の先行的な実現です。なぜなら、下記の二つの図式は燃料電池普及面で日本は有利な立場にあるからです。 図式1:島国であるのでヨーロッパのような電力融通のための国際的協力体制を確立しにくい ⇒ 燃料電池普及圧力がある。 図式2:人口が密である ⇒ 燃料電池をデリバリーしやすい。

異質だが豊富なチャンスをモノにするための方策を以上の説明により理解できたことでしょう。しかしながら、この方策の習得を妨げる二つの図式からなる大きな壁があります。 (図式1) この習得は苦労を伴いそうに思える + 毎日の仕事や生活に追われている ⇒ 習得がついつい先延ばしになっていまう。 (図式2) 「なんとしてでも習得しなければならない」という強烈な問題意識がない + 教えられることが抽象的であったり、当事者の生活や仕事に直結したことではないので理解しにくい ⇒ 習得しようとしたことが身につかない。 上記二つの図式からなる大きな壁を乗り越えるためには、陥ってしまった立ち往生状態をテーマに用いて上記した方策の習得努力を行うことです。 この習得努力を実りあるものにするためには、下記の図式のような理想的夫婦のようになれるプロフェッショナルを第二のホームドクターに登用することです。 共同生活の時間が経過する ⇒ 相手の性格と歴史的立場の理解が進む ⇒ 性格と歴史的立場に響く助言ができる ⇒ 心にスイッチが入るので適切な行動が引き出される」という図式を実現できる。(関連記事 ⇒ 『性格に振り回されていることが自分の潜在能力の殆どを未活用にしている』)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![[TRI] Total Renovation Institute](approach/tri250x86.gif)