(節子) 3.11ショックの復旧・復興需要がなくなり、これに破綻寸前の財政再建を目的とする大増税が加わると、大恐慌に襲われるだろうと言われていた。ところが、大増税が回避されたために、超巨額の国債が積み上がり、東京五輪後の日本経済急落が懸念されるようになっているのはどうしてなのかしら?

(高哉) 自分で回答を見つけ出してもらいたいので、逆に質問したい。「みんなが貧乏な時代はうまくいっていた。ところが、そうではなくなってからうまくいかなくなった」ということがよく言われるけど、どうしてだと思う? (節子) 貴方にこれまで教えられたことを私なりに整理すると、次の図式が成立していたからだと思う。 ほぼ一直線での成長が可能であった ⇒ 過去の延長線上に新成長機会が沢山あった ⇒ 後発参入も敗者復活も容易であった ⇒ 野心を抱きやすかった。 (高哉) そうなんだ。敗者復活も容易であったことが大きい。非常時を乗り越えることができた僕の少年時代の家なんかはその典型だ。労働力は家族だけ、野原の草や魚屋のあらのように無償入手できる餌…という条件が揃っていたので、コストが限りなくゼロに近い小規模牧畜業で生計を賄うことができたんだ。(関連記事 ⇒ 『敗戦により父は脱サラ。ところが、武士の商法で失敗。そこで、広い庭と家族労働を使える、小規模の畜産業を営むことになりました』) ところが、そうはいきにくくなってしまった。スケールメリットを出す必要性から縦系列の分業がとことん追求された結果、 社会システムが硬直化して余裕がなくなってしまったからね。

(節子) 社会システムが硬直化して余裕がなくなってしまったことが貴方の少年時代の家のような小規模牧畜業で生計を賄うことを困難にしてしまったことは理解できる。でも、よく言われる「3.11ショックの復旧・復興需要がなくなり、これに破綻寸前の財政再建を目的とする大増税が加わると、大恐慌に襲われるだろう」は極端すぎたんじゃないかしら? 分かりやすい説明をお願いしたい。 (高哉) 日本は仕事がしにくいとも仕事がしやすいとも言える。このことを適切に捉えることが貴女の要請に応えることになると思う。 (節子) 世界一のメーカーになったトヨタは世界金融危機に襲われる前ですら国内の事業は10年以上赤字続き。この背景にある供給過剰が「日本は仕事がしにくい」に結びついている。がら空きの超高速道路があなたを待っている現象は「仕事がしやすい」とも言える。 ── こういうことかしら? (高哉) その通りだよ。仕事のしやすさを活かせていないのは先進国共通の現象。 そういうことだからマネーゲームが横行して、世界金融危機が起きてしまったんだ。社会的にも個人的にも解決すべき問題が山積していることは新成長機会は沢山あるということになる。このことを真剣に考えなければならない。「商品開発 = 問題解決」なんだからね。

(節子) 貴方が15年以上前に発想した『社会的な大問題はビジネスチャンスを提供してくれる』のことを考えると、「商品開発 = 問題解決」に納得できる。もっと他に身近な例はないかしら?

(高哉) 人気が衰退気味の日本のプロ野球のことで聞くんだけど、1990年代以降、資金力で巨人だけを強くしてもファンも収入も増えないことがはっきりしたのはどうしてだと思う。 (節子) 例によって自分で回答を見つけ出してもらいたいための質問ね。1990年代以前は映画スターもそうだけど、ファンを惹きつけるためには高根の花のような存在になることが必要だった。ところが、市場が成熟するにつれて高根の花のような存在であるだけではファンは満足できなくなったからでしょ? (高哉) そうなんだ。ファンは「圧倒的に強い巨人vsアンチ巨人」の図式よりもドラマチックなゲーム展開を求めるようになり、「巨人、大鵬、卵焼き」の時代が終わった。そして、打開策として新人採用がドラフト制度となった。 (節子) 巨人が資金力に任せて有力新人を独占することができなくなり、「各球団の戦力の平準化が進んだ ⇒ ドラマチックなゲーム展開になった ⇒ 人気低下に歯止めがかかった」となった。ところが、「劇場空間」と銘打ってテレビ中継放送をしても再度訪れた人気凋落傾向を食い止めにくくなった。そして、球団に球場「営業権」がないことが問題視されるようになった。このことの背景にどういうことがあるのかしら? (高哉) サービスの質は提供者と享受者の協力度合いにより決まる「サービスの本質」追求がプロ野球にも必要になってきたからじゃないかな。次のような好循環が実現されるミュージック・ライブのことを思い出して欲しい。 演技者が楽器を弾いたり、歌を唄ったりする ⇒ 場内の視聴者が喝采する ⇒ 演技者は乗って来て出来栄えが良くなる ⇒ 場内の視聴者の喝采は一段と熱を帯びる ⇒ 演技者は乗り乗りになって出来栄えが一段と良くなる ⇒・・・・・・ (節子) 世の中が成熟すればするほど増す、消費者の脱日常感を求める気持ちに応えることはプロ野球が生き抜くためには必要であることは理解できる。しかし、球団が球場「営業権」を持つことがプロ野球の人気回復に結びつくと考えられるようになっているのはどうしてなのかしら? 球場経営者が超然とした存在になっている限りはプロ野球観戦をサービスの本質を実現しているミュージック・ライブのようにすることができない…ということかしら? (高哉) 貴女は「球場経営者をその気にさせればすむこと」と言いたいんだろうけど、経営主体が異なるとコラボレーションに限界が生じて“隔靴掻痒の感”となり、成熟市場の中で抜きんでた存在になるために必要不可欠なピンポイントを実現できにくくなる。これでは贅沢になった消費者は満足できない。このことをよりよく理解してもらうためにプロ野球の今昔を比較してみよう。

(節子) ということは球団が球場「営業権」を持った後が大事になるわけだけど、どうすれば、プロ野球がサービスの本質を追及できるようになるのかしら? 売り場を「問屋任せ中心」から「自己管理中心」に転じた都市百貨店を参考にする必要があると思うの。都市百貨店は世界超一流のブランドメーカーに売り場を賃貸するようになってきたのよ。これって球団が球場「営業権」を持ったからといって万事OKにはならないことを意味しているんじゃないかしら? (高哉) その通りだ。プロ野球がサービスの本質を追及するためには、次の三つの実現が必要不可欠になる。

(節子) 「みんなが貧乏な時代はうまくいっていた。ところが、そうではなくなってからうまくいかなくった」という考えは間違いであることがよく分かった。でも、新成長機会を掴み取るためには環境変化を逸早く認識した上で縦横無尽の発想をすることが必要不可欠よね。→老害発生の仕組みからの脱却は企業の業績拡大を可能にする でも、「うーん」となってしまう人が多いと思う。実質的な社会主義体制にどっぷり漬かってきたために専門家を初め日本人に潜在しがちな弱点が濃厚な人が殆どなんだから。普通の人でも「そういうことだったらやれる」となるような例はないかしら? 貴方がよく言う製品・サービスのハイエンド化にはそういうイメージがあるんだけど。 (高哉) 食べ終わった焼き鳥の皿に残ったたれの上にご飯を載せてかき回すサービスを無料で提供する等の自由裁量権をお運びさんに与える。但し、このコストはやや高めに設定した価格により回収する。こういうやり方で来店客のリピート率を高めるなんかがあるけど、模倣が容易という欠点がある。 (節子) 子供のことなど、離婚に伴う問題を一括して請け負い、離婚費用を融資する地方銀行の成功例も同じことね。普通の人でも「そういうことだったらやれる」となるようなことにならなくてもいいから簡単に真似られない例はないかしら? 「連想発想はその気になればいくらでも可能である」ということになる分かりやすい例が欲しい。 (高哉) 僕は持家志向が減っていくと思っているんだけど、これが正しいとした場合の影響を「詰めが必要である」という但し書き付きで例に用いよう。 (持家志向を強くした仕組みとその影響) 終身雇用の下での年功序列が根付いた ⇒ 居住地がある程度限定されたし、所得増が可能になった + 個の埋没が当たり前になった + 住宅の資産価値が上昇し続ける土地神話があった ⇒ 男子一生の仕事としての持家志向がごく自然にできあがった ⇒ お金の使い方の自由度が低くならざるを得なくなった。 (持家志向を弱くする仕組みとその影響) (先行きがどんどん不透明になる ⇒ 終身雇用制度が時代遅れになってきた ⇒ 居住地の限定並び確実な所得増は困難になった) + 住宅の資産価値が上昇し続ける土地神話の時代は終わった ⇒ 借家志向が強くなる ⇒ お金の使い方の自由度が高くなる。 (節子) 発想力と論理的に詰める力があれば、未来はいくらでも切り開けることが分かった。でも、閉塞状態の永続化に結びつく脳力劣化の仕組みにはまってしまっている人はすぐには無理よ。

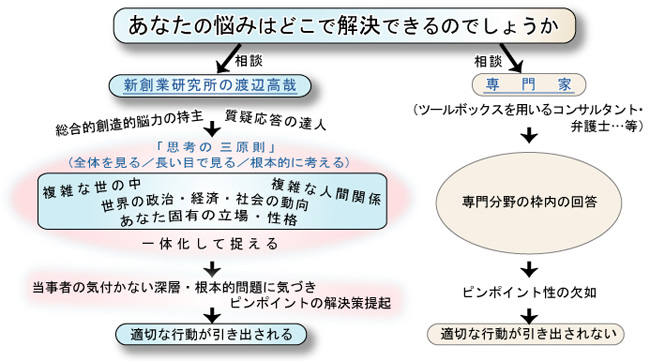

この仕組みから抜け出すのには時間がかかる人はどうすればいいのかしら? 新創業プロジェクトを導入すればいいんでしょうけど、「これでは時間とお金がかかりすぎる」という人はどうすればいいのかしら? (高哉) 創造力注入家・渡辺高哉の特技にはもの凄い効果があることを信じて、潜在事象発掘力・やる気が身に付く日記分析指導or夢の逆転勝利人生への誘導or衆知を生かして複雑問題を解決するための秘策を強く勧めたい。→ケチれば損をする」を肝に銘じる必要がある

(節子) 世界を視野に入れた活動が可能な個人や企業は新成長機会をゲットできれば、日本がどうなろうと生き抜くことができる。しかし、そうなるには時間がかかる個人や企業の方が圧倒的に多い。ここに、下支えして時を稼ぐことを可能にしてくれる国への期待がある。ところが、国はこの期待に応えることが困難になってきた。 財政再建は待ったなし。なのに財政負担増に結びつきやすい少子高齢化は進む一方。そうしたところに3・11ショックに襲われたんだから。この空前の難局を乗り越えるためには日本人が得意な「カイゼン」型の発想では不可能。「ない袖は振れない」とならないようにするにはどうしたらいいのかしら? 「世の中の複雑さが増したために核心を突く脳力欠如を露呈している政治家、官僚、学者ばかりが目立つ」と常日頃言っている貴方の目の覚めるような見解を出して欲しい。 (高哉) 過去の延長線上に未来が大きく開かれていた時代が終わった。にもかかわらず、この認識に基づいた発想の転換がないために、「いわゆる専門家を含む権威筋は様変わりした環境に適応できていない」「著名エコノミスト達の誤判断『経済が成熟しているのに成長戦略は馬鹿げている』は陳腐化した枠内思考の所産である」といった由々しき事態を招くに至っていることを認識しなければならない。

(節子) 「陳腐化した枠内思考から脱却しないと生き抜くことが困難な時代になった」は経済の現場だけではないのね。でも、陳腐化した枠内思考からの脱却は「言うは易く行うは難し」じゃないかしら? 欧米先進国へのキャッチアップを前提としてきたために習慣がロックインしている指導者が多そうなんだから。解決策を探るために聞きたいんだけど、どうしてそうなってしまったのかしら? (高哉) 集団の和を乱すことは避ける文化が「ナアナアが蔓延する ⇒ 見聞事象に疑問や矛盾を瞬時に感じ、矢継ぎ早の質問をして事の真相を一気に詰めぬくことを可能にする脳細胞間の円滑なネットワーキング力が鍛えられない ⇒ 関係者の意見・計画を弁証法で詰め抜くこととは無縁になる ⇒ 創造的問題解決策は打ち出されようがない」という図式に結びついているからだ。 (関連記事 ⇒ 『複雑な問題を量的効率で対処しようとしたことが悲劇を招いた(複雑時代における専門家の陥穽) / 企業の長期業績長期低迷と福島第一原発事故は同根だ /世界的権威であっても「組織の力学」に嵌ると道を誤る』)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)