![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |

新創業研究所(古河イノベーションセンター)

〒306-0024 古河市幸町4-31(来客用駐車場があります)→道案内

東京から乗換なしで60分前後の古河駅から徒歩13分です→鉄道路線図

E-Mail: info@trijp.com

TEL 0280-23-3934

|

| 創造力注入を急ごう! |

| ─── 成長の限界は必ず打破できる ─── |

|

| 新成長機会は深く潜在しているが豊かであることに気づかなくてはならない |

|

|

|

新成長機会は深く潜在していても発掘は可能である |

|

「個性的欲求拡大+(新技術の登場→生活の合理化)→新成長機会続出」の時代到来。底辺への競争に邁進している企業と経済を機械装置の如く扱う政策当局は愚かだ(成熟時代の企業経営の要諦1) |

|

刺激を受け易い商品が目白押し。技術開発の果実は先見力次第。(成熟時代の企業経営の要諦1) |

(節子) 別々に買われていたカメラ、電話器、パソコンなどがスマホ一台で必要ではなくなった。これって技術革新がGDPにマイナスの影響を与えることを意味するんじゃないかしら?

だとすると、「ジグソーパズル思考 力の強化が永遠の成長を可能にする」は眉唾になる。

(高哉) スマホには逆の効果もある。グンゼがNECと共同開発した新サービスは「着衣にセンサーをつける ⇒ センサーで心拍数や姿勢などを測り、データを無線でスマートフォンに伝える ⇒ 健康状態を手軽に確認できる」そうだからね。

この新サービスに消費者版「IoT」の考え方を導入すれば、「データ送信 ⇒ 健康診断 ⇒ ピンポイントの健康改善商品の購入」が可能になることを忘れてはならない。

(節子) だからと言って「スマホ万歳」とはならない。「スマホ使用 ⇒ シェアリングエコノミーに参加 ⇒ 自家用車の乗り合いや別荘の共同利用などの促進 ⇒ モノの販売量減」という図式が考えられるから。

(高哉) スマホが可能にするシェアリングエコノミーはGDPにマイナスの影響を与えるだけではない。「スマホ活用 ⇒ 有人に比べてコストが6割低くなりそうなロボットタクシーの普及

⇒ 消費者の行動半径拡大 ⇒ 消費拡大」という図式が考えられるからね。

(節子) スマホを例に用いた「技術革新のGDPへの影響」には、プラス・マイナスの両方があることが分かったけど、「プラスの方が大きい」と思えるような説明をしてくださらないかしら?

(高哉) 「別々に買われていたカメラ、電話器、パソコンなどはスマホ一台があれば、必要なくなる」という考え方は小さな物語の時代の影響を深読みすると、吹き飛んでしまう。なぜなら、スマホには「別々に買われていたカメラ、電話器、パソコンなどはスマホ一台があれば、必要なくなる」というマイナス効果があるだけではない。

「(節約効果がある ⇒ 可処分所得が実質的に増える)+(市場が成熟している + 科学技術の進歩は人々をわがままにしている ⇒ 贅沢な欲求が心の奥底でとぐろを巻くようになっている)

⇒ 待ちに待っていたような新技術が登場すると、贅沢需要が爆発する ⇒ 経済の好循環が生れる」という大きなプラス効果もある。

|

商品のエンドレスなハイエンドを確実にするためには、「人間脳力のエンドレスなハイエンド化」を可能にするイノベーター中心の企業経営が必要になる(成熟時代の企業経営の要諦2) |

(節子) 「新技術は新需要を生み出す」のは確か。新素材を使った、掃除不要の便器、ビルトインコンロ と レンジフードのセット…等は住宅リフォーム発注の後押しする。そして、「該当企業従業員の所得が上昇し、他社が開発した技術を使った贅沢商品を購入する

⇒ この企業従業員の所得が上昇する ⇒ ・・・・・」という好循環が期待でき、識者の諦観「買いたいものがないので、消費が伸びないのは当たり前。成熟時代になったのです、経済成長しなくても良い」は吹き飛ぶことが可能になる。

(高哉) 但し、人間脳力のエンドレスなハイエンド化があって初めて商品のエンドレスなハイエンドを可能になることを肝に銘じなければならない。(参考資料 ⇒

『新成長機会は豊かに存在しているが、深く潜在している /事業構想としての新・農業革命』)

(節子) 実績があった安定枠組みにしがみつく人が殆どであることを考えると、それは理想論であって、実現は不可能じゃないかしら。それとも、進取の気性が乏しい人から脳力のエンドレスなハイエンド化を引き出す方策があるのかしら。見本となる人がいたら教えて欲しい。

(高哉) 「絶好調を維持しながらの生涯現役の人生を可能にしている」人物、それに 進化し続けて世界一のバーテンダーになった岸久さんだっている。

こういう人物に共通しているのは、「適切で好きな道を歩んでいる ⇒ 進化の衝動脅迫が生まれる ⇒ 努力継続力が身に着く ⇒ 脳力のエンドレスのハイエンド化が進む」となっている」という人生行路だ。

(節子) 青年期を過ぎていてもイノベーターになる具体策は、努力継続力入手を可能にする個性的才能を引き出す性格診断を受けることだと思う。でも、自分の人生をさらけ出したくない人は少なくないので、実現は簡単ではない。ここに、貴方の得意技「創造力注入」の意義があるということになるわけですね。

|

明治維新の遺物「学歴などの表層的経歴重視」の破棄を急がなくてはならない |

|

未来開拓力がありさえすれば、徒手空拳でも躍進できる時代がやって来る |

(節子) 好循環の源流になることが期待されている住宅リフォーム事業は伸びるのかしら? 大きな費用が必要なので、そう簡単にはいかないような気がするんだけど。

(高哉) 「時間はかかっても大きく伸びる」と断言できる。「年金不安がある上に、ぶら下がり族の排除が進む ⇒ 誇りある生涯現役志向が強くなる ⇒ 健康志向が更に強まる」という具合になり、昔どこかのハウスメーカーがしていた広告「住宅は生命維持装置」は常識になり、次の図式が期待できる。

「住宅は生命維持装置」の考え方の一環として「IoTが進化・普及する + 医療制度が変わる ⇒ 在宅のまま医師の診断を受け、適切な治療を受けることができるようになる ⇒ 病院に費やす時間が劇的に減る

⇒ 節約できた時間が新しい消費活動に結びつく。

このようにして全ての人が自由にIoTを使えるようになり、かつ企業はピンポイント力がないと勝てない時代になったことを認識して、「自前主義」から「オープンリソース経営」に転じてオープンイノベーションを行えば、「一億総起業家」の時代到来は夢ではなくなる。

(節子) そうすれば、「第4次産業革命が花開く ⇒ 新成長機会発掘力が強化される ⇒ 日本経済全体の生産性が上がる」という図式が期待できるので、「労働力不足なのに賃金が上がらない」「知能ロボットが普及すると益々賃金アップが困難になる」という問題が解決に向かうんでしょうね。

(高哉) 第4次産業革命が日本経済に全面的にプラスになるとは限らない。貴女の期待値をを引き出すためには、アメリカなどに比べて遅れているこの面での技術力強化が必要不可欠だ。そのためには、日本は人材ミスマッチ大国であることを真剣に受け止めて「自前主義」をかなぐり捨ててオープンリソース経営」に転じ、オープンイノベーションに敢然と邁進しなければならない。

その際に忘れてはならないのは、日本人一般の特徴「設定された課題を解決する力は世界一。しかし、解決すべき課題を発見する力は貧弱」を認識した具体策を講じることだ。→未来開拓を可能にする個人の潜在力が極めて重視されるようになった

(節子) 貴方の「住宅が新成長機会の大源泉になる」という説明は説得力があるけど、「大きな費用が要る」という問題は残る。このことをどう考えているのかしら?

(高哉) その問題は新思考の住宅リフォームであれば解決できると思う。生活防衛意識の高い人が多いので、「複数世帯OKのスマートハウス化 ⇒ 電力の自給自足 ⇒ 電気を使ったミニ野菜工場

⇒ 低コスト・低リスク生活」という図式が実現できれば、思い切った投資が期待できると思う。

リフォームの対象になるのは、現在住んでいる住宅だけではない。社会問題になっている空き家もある。在宅勤務の流れがあるので、地方の空き家も有望だ。なぜなら、普段はITを使って仕事をし、必要に応じて都心に集合するスタイルがこれから増えるだろうからだ。

|

波及効果が豊かな巨大な新成長機会が発掘を待っている |

| 累積債務に悩む日本経済再生のシナリオは「(TPP11&印度太平洋構想の推進→突出した成長ゾーンの拠点国・日本の浮上→高採算の国土強靭化)→高株価→個人と企業の潜在力引出し商品等の需要増→競争力強化」。留意すべきは新成長機会発掘に不熱心な企業は置いてけ堀の危険性。→http://trijp.com/ |

| 中国漬け世界経済同時不況危機は「世界無極化→G7無力化→成長ゾーン・アジア太平洋の求心力急増→TPP11と印度太平洋の拠点・日本の求心力増加→拠点性強化投資の好採算化+(日本企業の競争力強化が不可欠→労働生産性向上の切札・5G普及)」考慮の財政出動を容易にするかも。http://www.trijp.com/cts/cts1-2-2.shtml#big-NBO |

(節子) 「未来開拓力がありさえすれば、徒手空拳でも躍進できる時代がやって来る」は、新成長機会発掘のためには「散在する好機の糸口になる潜在事象(点)を見抜く ⇒ 見抜いた点と点を結んで線にする ⇒ 線と線を結んで面にする」創造性に満ちた思考活動が必要であることを教えてくれた。

有馬温泉の成功物語は「個が抑圧されている ⇒ 本音が抑圧されている → 自分でも欲しいものを開発していない → ヒット商品が生まれない」ということを示唆していそうね。そうだとすると、生意気を承知で言わせてもらうと、楠木建教授がテレビで仰っていた「実際の天井は供給面ではなく需要面にある」は誤りかもしれない。

「本音発掘ですら簡単ではない。自分のこと以外だったらもっとそうだ」「現実直視力を抜本的に強化しなければならない」ということを痛感させる例があったら教えて欲しい。多くの人に全体知欠如症を寄せ付けないような知的努力を迫りたいの。

(高哉) 全体知欠如症を寄せ付けないような知的努力をした結果、深く潜在している新成長機会発掘を成功させた好例になるのは、「老害発生の仕組みからの脱却は企業の業績拡大を可能にする」にある「フィットネスクラブを田舎に建設」「千葉県佐倉市のユーカリが丘ニュータウンの再生」「新規事業開発の手引き』の成功物語だ。

「新成長機会発掘の大前提となるのは未知の既知化脳力である」ことを3例共に示している。(この脳力を身につけるための、具体例に基づく方法論の詳細な説明 ⇒ 『渡辺高哉の具体例に基づく講話(動画)』)

|

成熟市場の中で生き抜く要諦は、とことん顧客と付き合うビジネスモデルである |

(節子) 貴方に頼めば、深く潜在している新成長機会発掘に結びつく創造力注入が可能になることは痛いほど理解できる。それはそれとして企業が独自に払うべき努力としてどんなことが挙げられるのかしら? 格言「チャンスは準備した者だけに訪れる」を手中に収める方法を知りたいの。

|

市場ニーズに速やかに反応する体制が「移ろいやすい欲求」を掴みとることを可能にする |

ストライプインターナショナルは旧クロス時代にセレクトショップを経営していたが、経営難に陥り、製造小売業に思い切って転身。その結果、高収益企業になった。この背景には人事の独自性や企画力などがあるでしょうけど、製造小売業であることが大きいと思う。どうしてそうなのかを教えて欲しい。

(高哉) ユニクロもそうだけど、小売専門から製造小売業に転じる企業が少なくない理由を考えてみる必要がある。僕が日頃話していたことを思い出して欲しい。

(節子) 経営成功の鍵がスケールメリット追及であった右肩上がり経済の時代は終わり、小さな物語の時代になり、消費者の欲求は移ろいやすくなった。となれば、「こういう商品だったら売れるので直ぐ欲しい」「メーカーに直接発注したい」「余分な手間暇と経費がかかる流通経路はパスしたい」となるのは自然の流れ。こういうことかしら?

(高哉) その通りだけど、もうひとつ大事なことがある。魂がこもった商品を消費者に提示できることがあることを忘れてはならない。魂がこもっているか否かは自然に分かるので、これは大きい。ツアーコンダクターが旅行企画を立てて自分で旅行案内する方が顧客の受けが遥かに良いのと同じだ。更に、こういうやり方は次の図式に結びつく。

内発的動機に基づく自己決定を可能にする ⇒ 顧客に感動を与える迫力ある仕事ぶりを実現させる + (商品が仮に思い通りに売れなくても経営行動の全てが調査結果として使える ⇒ 新成長機会の継続的発掘力が身につく。いいかえれば、商品のエンドレスなハイエンド化が可能になる。

(「経営行動の全てが調査結果として使える」は人生・人間関係・仕事の難局打開にも当てはまります)

(節子) 社員の士気が高くないと、魂のこもった商品は提供できない。特筆すべき施策があったら教えてしい。

(高哉) 市場が成熟している商品を扱っているストライプインターナショナルのテレビCMは「無謀だった」という専門家がいるけど、この専門家は経営センスがない。同社々長の狙いは、

家族や知人から「テレビで宣伝しているのね。凄い」と言われた社員の自尊心は高揚してモチベーションが上がる。テレビCMの内容に工夫を凝らしているので、インターネット検索の上位にランクされ、知名度が上がる

──── ことにあったようだ。

|

基本中の基本「商品開発=顧客が抱える問題解決」を忘れてはならない |

(節子) 「魂がこもった商品を消費者に提示できる」ようになるためにはどうすればいいのかしら? 婚活だって同じよね。客観的条件が良いB子さんが“車庫入り”になってしまったのは、魂をこめて相手に接触しなかったからだと思うの。

(高哉) 西川産業が沈滞している寝具業界の中にあって例外的に順調な経営をしている秘訣が参考になる。

(節子) コンサルティングセールスをすることなく上手くやれる方法ってないのかしら? コンサルティングセールには大きな威力があることは理解できるけど、向き不向きがあると思うの。

(高哉) ハウステンボス内でロボットを駆使して「変なホテル」を運営しようとしているHIS澤田秀雄会長の考え方が「コンサルティングセールスをすることなく上手くやれる方法」のひとつになる。

「自立して働き、人間の労働力を代替できるロボットがあまりに少ない」と感じた澤田氏は「ハウステンボス内で空き地になっている152万㎡の私有地は規制の対象外である

⇒ ロボットや自動運転車、ドローンなどの新製品を自由度高く試せる ⇒ 使用現場のニーズに合致させる開発ができる」と着想して「自らロボット開発を手掛けよう」と思ったそうだが、これは“黄金の試み”になる可能性がある。なぜなら、この先には次の図式が待っていそうだからだ。

(労働力が不足する ⇒ 知能ロボットへの関心が高まる ⇒ 省人・省力化の受け入れが進む ⇒ 新思考「労働力はコスト要因ではなく収益要因」が普及していく)

+ (新成長機会の継続的発掘の必要不可欠性が高まる ⇒ 「努力継続力を身に着けたい」と思う人が増える ⇒ 労働から喜働への転換を可能にする適切で好きな道を歩む人が増える) ⇒ 新思考「個性満開経営」の普及に伴って高付加価値使用品のエンドレスなハイエンド化が進む。

(節子) 悩み事解決の対象は市場や商品提供の現場ではないわね。社会が抱える問題を仕事を通じて解決する、若者の人気を集めているソシァル・ビジネス(social

business)はどうして成立しているのかしら?読者の発想幅を広げるために是非教えて欲しい。

(高哉) インドネシアのカカオ豆を使ったチョコレートを生産・販売しているダリケーを例に採り、説明しよう。

カカオ豆を適切な価格で売るためには、「白く形の良いカカオ豆が殻の中にぎっしり詰まる栽培をする ⇒ この白いカカオ豆を発酵・ 乾燥させる ⇒

良い香りのチョコレートの素材ができる」という工程が必要。ところが、 インドネシアのカカオ豆栽培農家はこの真逆。したがって、卸売業者に買いたたかれることが多いので子供を学校に通わせることができないほど貧困に喘いでいた。

「この状態を打開したい」という強い思いで、同社々社長の吉野慶一さんは起業を決意。カカオ豆は「安値で取引」から「高値で取引」となり、農民の生活は楽になり、今日に至っているそうだ。

(節子) 吉野慶一さんは「グローバル化と情報化により企業間競争が激化している + 習慣のロックがかかったまま仕事をしている ⇒ 商品の劣勢が際立つようになり、生活苦に喘ぐようになった」にメスを入れて成功したのね。これって、渡辺高哉の特技の位置づけと似ているわね。

この特技は「難問に真正面から取り組まず場当たり的に対処する ⇒ 脳細胞間の円滑なネットワーキング力が身につきようがない ⇒ 深く潜在している新成長機会を発掘できようがない ⇒ 業績不振に喘ぐに至っている」状態を打開するためにクライアントに創造力を注入するんだから。

用意されている問題解決策の選択肢を選択するためにクライアントを診断する伝統的なコンサルティング手法が通用しにくくなったことを考えると、渡辺高哉の特技は時の氏神になるような気がする。渡辺高哉の具体例に基づく講話(動画)を是非視聴して欲しい。

(高哉) 「時の氏神」なんて言われると、面はゆいけど、「新成長機会の源泉は、特定の市場や商品生産の現場だけではなく、悩み多き社会にも存在する」ことだけは間違いない。過疎、過密、引退者の再就職難、精神科医の手に余る心因性のうつ病等々、新成長機会の源泉が習慣の壁に阻まれて発掘されていないからね。

(節子) 発想幅を最大限拡げて考え抜いた結果、「ヒット間違いなし」となった商品が思うように売れない場合が多い現実を、どう打開したらいいのかしら? 消費者との接点を適切にする…など色々あるやり方を教えて欲しい。

|

「先手必勝」の考え方で流通経路を選定する |

(高哉) ストライプインターナショナルは旧クロス時代には商品を駅から遠いファッションビルで売っていた。「ファッションはファッションビルで売るもの」が業界の常識だったからね。

ところが、セレクトショップから製造小売業に思い切って転身する際に、ファッションとは無縁の駅ビルで商品を販売することになり、この試みは駅ビルと二人三脚の努力を傾注し続けた結果、大成功を収めることになった。この根幹には、

ファッションがポピュラーになった ⇒ 買い物の便利さの重要性がクローズアップした ⇒ 改札を出たら直ぐに買い物ができる駅ビルの有利さがクローズアップした──、という図式があったようだ。

(節子) でも、駅ビルにストライプインターナショナルの商品だけが置いてあるんだったら消費者を惹きつけることができないんじゃないかしら? 商品を提供する企業が豊富な品揃えを心がけても目の肥えた消費者は「ここの品揃えはワンパターンだな」と思われてしまうものよ。

(高哉) ストライプインターナショナルは次の駅ビルに出店する権利を確保することを前提に業界全体の浮揚を考えた結果が次の図式に結びついたようだ。

(市場が成熟している業界の企業は活路を求めて「鵜の目鷹の目」となっている ⇒ ストライプインターナショナルの駅ビルでの販売が上手くいきそうだと、横並び志向が始まる) + 同社は駅ビルと二人三脚の努力を傾注し続けた ⇒ 駅ビルで商品を販売する同業者が続出した。

ここに、先手必勝策を考え出すことを念頭に置いた「ポジショニング」があると、理解して欲しい。斬新な着眼の持ち主が主導してこの手法を用いれば、「過去の歩みは貴重な調査結果」を地で行くことができることを強調したい。

|

購買意欲を引き出すためには顧客の現実直視力強化が必要である |

(節子) 今の話を聞いて、商品を売るためには適切な流通経路の選定は極めて重要であることが痛いほど理解できた。この問題をもっと理解したいために聞きたいことがある。百貨店が高級梅干しを売り出したが、来店客から見向きもされなかった。ところが、この高級梅干しを通信販売したところ良く売れたのどうしてなのかしら?

(高哉) 消費者は「百貨店は高級梅干しを扱っている筈がない」と思っていたので、陳列していたにもかかわらずスルーされたからだ。買い手はどうしても欲しい商品であれば、探し回る。そうでなければ、惰性で消費行動を採る場合が殆ど。その結果、売り手の真剣な努力は空回りすることが少なくないのが現実なのだ。

(節子) 「絶対に必要だ」ということで警備保障を売り出した。そして、努力を重ねた訪問販売活動は水の泡となってしまった。ところが、東京オリンピックで警備保障が採用されたところ一気に売れるようになった。この逸話をどのように理解したらいいのかしら?

(高哉) 必要性が高いと思われる商品でも市場導入当初は「習慣の壁」に阻まれ、ニーズは眠ったままとなる。ところが、覚醒せざるを得ないような現実に直面すると、「こういう商品があるんだ。だったら買いたい」となる。貴女が取り上げた警備保障はこの典型例だ。こういうことは合理的でなければならない、企業の経営行動にも良く見受けられる。

(節子) 警備保障の眠っていた大きな需要を揺り動かした「東京オリンピックでの警備保障採用」というような社会的ビッグイベントはそうそうあるものではない。社会的ビッグイベントに頼らず消費者を覚醒させるためにはどうしたらいいのかしら?

(高哉) 不動産業者による中古マンションの新手の販売促進策が参考になる。この業者は客に「このマンションを買えば、こんな素晴らしい生活ができるんだ」と思って貰うために、3Dを使ったバーチャルリアリティーで様々なリフォームの完成場面を実感できるゴーグルみたいなものを両目に装着させて販売促進に成功しているようなんだ。

「短期間でいいから斬新なライフスタイルを味わってみたい」と思っている消費者は少なくない。文明の利器に囲まれるようになったことの影響で消費者の脱日常ニーズは強いからね。

|

エントリーユーザーを誘い込むことでも新成長機会を発掘できる |

(節子) 食品や化粧品のような消耗品だったらリピートオーダーが期待できる。ところが、耐久財だとそうはいかない。加齢に応じて好みが変わるものだとリピートオーダーはもっと期待できない。こういう場合はどうすればいいのかしら?

(高哉) 自社商品の市場を開発し切っているのであれば、リピートオーダーが期待できない以上は市場から撤退しなければならない。しかし、現実はそうなっていないのが殆ど。習慣が災いして需要が潜在したままになっている“喰わず嫌い”の人が多いからだ。アパレルを例に採ると、

(気分転換したい ⇒ はいたことがないスカートを一度はいてみたい) + スカートは自分には似合ないかもしれない ⇒ スカートをはかなくても困るわけではないので、リスクを冒してまで買うわけにはいかない──、という図式が考えられる。

この状態の放置は実に勿体ない。右肩上りの成長が困難な時代、新成長機会をどん欲に発掘しなければならないからね。

(節子) 借りられれば、一番ね。気に入らなければ返品できるんだから。でも、一度使ってしまうと、傷物商品になってしまう。

(高哉) 5千円台の会費を支払えば、3着まで借りることができる。返された商品は自社のウェブサイトに設けた新中古品市場で販売する ──── こういうインターネットを活用したビジネスモデルをストライプインターナショナルは始めて新成長機会発掘に成功しているそうだ。このレンタルビジネス単体では赤字だそうだけど、経営全体を考えれば、成功と言えるんじゃないかな。

着る本人だけではなく母親も「着る期間が短いのに買うのは勿体ないので、借りた方が得」ということで有料会員に名を連ねている。その結果、10代の女性の可処分所得に占めるファッションの支出が減っているのにレンタル顧客が店舗での売り上げを減らすことなく増えている。これはレンタルビジネスがコストベネフィット抜群の広告宣伝になっていることを意味するからね。

ファッションは「持ちたい」ではなく、「楽しみたい」のがメガトレンドあるので、いずれレンタルビジネス単体でも利益を出せるようになるんじゃないかな。

|

固定客創りの鉄則「応援したくなる気持ち→高いマインドシェア→一体感実現のために購買」を忘れてはならない |

(節子) プロ野球「オリックス・ブルーウェーブ」は激戦の余暇産業の中にあってファンを急増させているそうだけど、エントリーユーザーを誘い込むことに成功しているからなのかしら?

(高哉) 選手とフロントが一丸となった努力をしている結果、「サービスの品質はサービスの提供者と享受者が共同して創り上げる」の見本のようになっているからだ。具体的に言うと、

感謝デーでファンと選手が触れ合う ⇒ 知り合った選手が活躍するのを見たい ⇒ 球場に足を運ぶ観客が増える ⇒ 大勢の観客から声援を浴びて選手はハッスルする

⇒ ハッスルする選手を見て観客は盛り上がる ⇒ 大勢から見られている意識があるので、選手の技量アップと更なるハッスルが引き出される ⇒・・・・・──、という好循環が実現できているんじゃないかな。

(節子) この好循環は常識的に考えて常勝軍団の方が実現しやすい。ところが、勝ったり負けたりで、選手は失敗もするのが現実。にもかかわらず、好循環が実現しているのはどうしてなのかしら?

(高哉) 男性に比べて女性の方が「応援してあげたい。力になってあげたい」となりやすいので、ファンと選手が触れ合う感謝デーは女性動員に力を入れているんじゃないかな。女性はかっこいい選手に異性としてときめきを感じて、ファンになってくれることが期待できるし。

(節子) ファンが塊になると、貴方がよく言う派閥の論理が働いてファンの固定客化…という現象も生まれているんでしょうね。

(高哉) そうだと思う。ファン同士が知り合いの関係になると、次の図式ができあがりやすくなるからね。

ライバル球団を意識してファンの結束ができる ⇒ オリックス・ブルーウェーブと他球団との違いを認識するようになる ⇒ オリックス・ブルーウェーブの求心力が強化される ⇒ 「負けても失敗しても応援したい」という身内意識が働いて応援のために球場にせっせと足を運ぶ。

(節子) オリックス・ブルーウェーブの観客数はここ2シーズンで23%増加したそうだけど、これまで議論したことだけではこんな数字は出ないんじゃないかしら?

(高哉) ディズニーのような様々な商品に球団名をつけるブランド戦略も観客数増に貢献しているようだ。グッズの他にBs Girls、Bsワンにゃんクラブなどがあるからね。

(節子) 企業と個人が「新成長機会は過去の延長線上には存在しない」時代において生き抜くためには脳細胞間の円滑なネットワーキング力を鍛錬し続けなければならない。これって習慣がロックインし、マンネリズムに陥りやすいことを考えると、至難の技。

「成長分野に成功裡に進出する秘訣は優れた考え方だけど、巧くいっても人間の弱さが出て、「盛者必滅の理」に待ち伏せを受けてしまう。どうしたらいいのかしら?

(高哉) 突き放すような言い方で恐縮だが、「企業成長の4条件」が充足できるような経営をすることにつきる。変化の時代を生き抜くためには、波乗り経営をし続けなけけばならないからね。

(節子) 企業側が考え抜いて「次の成長分野はこれだ!」と思っても、“波風”忌避文化の悪影響を受けた問題先送り体質が災いして「納得できるけど、身体がついていけない」となっている人が日本の社会では多いような気がする。これを前提とした新成長機会発掘の推進策としてどんなことが考えられるかしら?

(高哉) 「納得できるけど、身体がついていけない」となっている人が多い背景には、次の図式がある。

(地下資源が乏しい、狭い国土に大勢の人がひしめいて生きてきた ⇒ 慎ましい精神が根付くに至った) + (実績がある安定枠組みにしがみつく体質が根付いている ⇒ 進取の気性に乏しい) ⇒ 老害発生の仕組みの犠牲になり、習慣がロックイン状態になっている。

(節子) 否応なく優勝劣敗が明確になる時代になった。したがって、習慣の壁を乗越えることができる人は躍進できる。それができない人は置いてけ堀になる。こういことを貴方が言おうとしていることを理解できた。

貴方が今説明した図式の延長線上に日米の差がある。アメリカは状況が良くなり、かつ理に叶いさえすれば賃上げをする。ところが、日本は逆。ということは日本は社会全体が置いてけ堀になりやすい。どうしたらいいのかしら?

(高哉) アベノミクスは「世界経済が不安定なのは、新市場開発に結びつく新事業開発が遅々としているからだ」にあるように正念場を迎えた(その通りになりました)。状況打開のために日銀はマイナス金利を導入。そして、この先には「アメリカの金利引き上げ傾向 + 日銀のマイナス金利促進 ⇒ 日本の資金がアメリカに大量流出

⇒ 日本の国内投資落ち込み ⇒ アベノミクス破綻」の危険性がある。(新成長機会発掘の敵『短絡思考習慣』を置き去りにしました)。

一方、巨大な内需拡大に結びつく未来志向の投資機会がある。したがって、新型の公共投資拡大は必至。これは様々な新成長機会に結びつく可能性が大。この新成長機会を各社各様の立場で発掘するためには、「風が吹けば桶屋が儲かる」方式の発想力が必要になる。(具体策 ⇒ 『戦略発想力強化塾』)

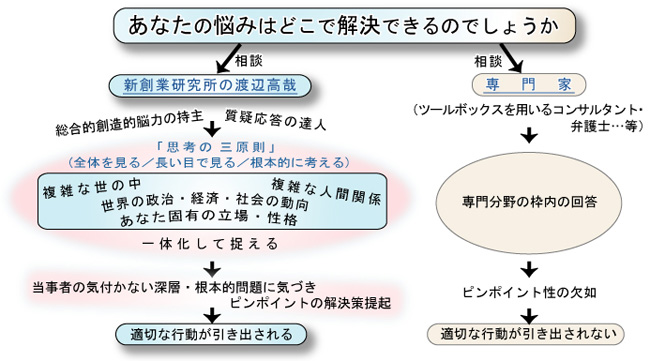

渡辺高哉は独特の人生目標を追い続けている結果、未知の既知化脳力の源「脳細胞間の円滑なネットワーキング力」に揺るぎない自信を持っています。クライアントから「相手が何か言ったとたんに質問やアィディアが矢継ぎ早に出る。コインを入れると、飲み物が続々と出てくる自動販売機みたいだ」と言われるほどです。

|

|