![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |

新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com 〒311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町414-7 来客用駐車場があります TEL 029-229-0225 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

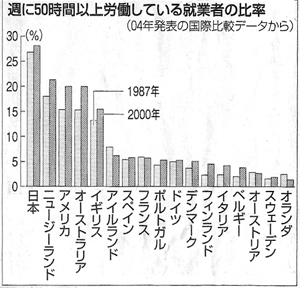

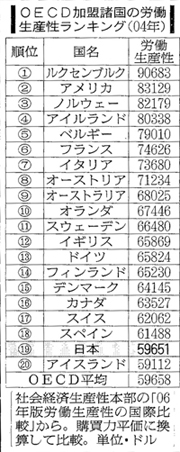

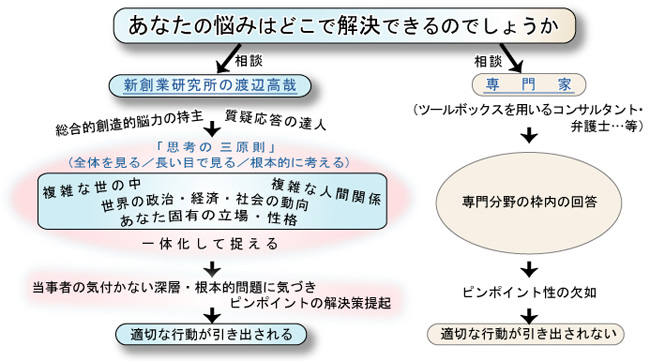

(節子) でも、過労死まで生んでいる長時間労働は深刻よ。自民党よりも働く人を擁護する立場を採っている民主党はこの点についてどのように考えているのかしら? (高哉) 日本のエリートに根づきやすい体質も原因して工業化全盛時代の習慣が染みついたままの状態にあるような気がする。というのは、ホワイトカラー・エグゼンプションが政治課題になっていた時の政策責任者の発言を注意深く聞いていると、次の図式にはまってしまっているとしか思えないからだ。 過去の延長線上で仕事をすることをよしとしている ⇒ 仕事の裁量はトップが決めるべきであると思いこんでいる ⇒ 現場の従業員が残業を勝手に打ち切ることができないと思いこんでいる ⇒ ホワイトカラー・エグゼンプションに反対することになった。 この政策責任者の考え方は日本人の指導層に多い枠内思考の典型で、「創造性のかけらもない」と切り捨てるしかない。先入観に囚われることなく現実を直視すれば、創造的な枠外思考は可能になるもんだよ。 僕が安宅産業に入社して2年間従事した仕事は商社マンの登竜門である輸出入の受け渡し業務。入社前から健康を害していた身体が連日の残業についていけなくなり、この仕事に就いて3ヶ月経ってから無駄を徹底的に排除する業務改革策を考え出した。そしたら、これを課長が認めてくれたので、以降残業することがほとんどなくなった。 このことを知人に伝えたら、「伝統的なやり方を無視したなんて信じられない」という言葉が返ってきた。その時は僕は「おかしなことを言うなぁ」と思った。ところが、人生経験を積んでからこの知人の言葉の背景が理解できるようになった。多くの日本人は次の図示にはまり込んでしまっていることに気づいたからだ。 日本的集団主義が根づいた + 日本は島国である ⇒ ネットワーク型ではなく、蛸壺型の社会構造ができあがった ⇒ 脛の傷を舐めあうような人間関係ができあがった ⇒ 過去のやり方を見直さない風習が生まれた ⇒ 思考力は鍛えられようがなかった ⇒ 前例踏襲主義が根づいた・・・・・。 (節子) ギブ&テイクの度重なる転職が夢見ていた脳力獲得に結びついた具体例にあるようにマイペースの人生を送ってきた貴方はこの図式とは無縁の人間。こんな日本人離れした人生を送ることができたのは特殊極まりない生い立ちが生み出した性格だからよ。貴方の知人の「伝統的なやり方を無視したなんて信じられない」という言葉に対して経験が浅かった貴方が「おかしなことを言うなぁ」と思ったのは当然のことね。 そういう創造的な枠外思考ができる貴方に聞きたいんだけど、野党を初めとする国民世論の反対を受けて「時期尚早」となってしまったホワイトカラー・エグゼンプションのことをどう思っているのかしら? (高哉) 労働生産性を飛躍的によくして過剰労働をなくす。と同時に、日本経済の国際競争力を抜本的に強化する絶好の機会として捉えている。というのは、次の図式の実現が期待できるからね。 労働時間を強制的に短縮する ⇒ 吉野家の再建物語にあるような形でゼロベースで仕事の仕組みを再構築せざるを得なくなる ⇒ 合理を追求する風土が生まれる ⇒ 論理的な思考が歓迎されるようになる ⇒ 調査と構想を並行できる質疑応答力並びに思考の結果を適切に表現する力の強化が推進しやすくなる ⇒ オープン・リソース経営が推進しやすくなる ⇒ 産業構造が高度化しやすくなる。 仕事の仕組みを抜本的に見直す際に忘れてはならないことが三つある。

(節子) 楽しみながら努力に努力を重ねるようになるために性格に合った仕事に就くことも大切だけど、一人一人に自由裁量権を大きく与えることも大切だわね。歴史的必然性があると思うの。貴方はこの問題を「仕事はグループではなく個人単位にし、納期を長くする」ということで捉えているけど、もっと詳しく説明してくれないかしら? (高哉) 現場で働く一人一人に大きな自由裁量権が与えられていなかったのは、ほぼ一直線の成長が可能であったために、次の図式が実現していたからなんだ。 リスクマネジメントよりも機会損失を最小にすることの方が重視された ⇒ 供給力の確保が何よりも優先された ⇒ 終身雇用と年功序列の日本的経営が行われた ⇒ 創造力よりも和と共存の精神が重視された ⇒ 微妙な助け合いを可能にするめに一人一人の責任と権限を不明確にすることとなった。 (節子) 先行きがどんどん不透明になることを考えると、リスクマネジメントよりも機会損失を最小にする考え方はまったく通用しない。それに、和と共存は大事だけど、創造力の方がもっと大事になった。となると、一人一人に自由裁量権を大きく与えることはやはり歴史的必然性があるわね。こういうこととホワイトカラー・エグゼンプションが狙っている労働時間の短縮はどのように結びつくのかしら? (高哉) 規格型工業製品の量産・量販が全盛であった時のような過剰労働は許されなくなり、次の図式がクローズアップしてきたことを考えればいいんじゃないかな。 Web2.0の世界が実現する + 開発途上国の急速なキャッチアップがある ⇒ iPodを大ヒットさせたアップルがそうであるように臨機応変の適切なジグソーパズル思考を行えることが事業成功の鍵となる ⇒ 頭を冴えさせ続けること並びに継続的なoff-the-job-trainingが必要不可欠になる。 (節子) 頭を冴えさせ続けること並びに継続的なoff-the-job-trainingをどのように効果的に実現させるかが問題だけど、次の図式が待ち受けているから大丈夫というわけね。貴方のこれまでの主張を踏まえて言うわけだけど…。 一人一人に自由裁量権を与えることを前提にホワイトカラー・エグゼンプションを実施する ⇒ 仕事に追われるのではなく、仕事を追うようになる ⇒ 仕事の贅肉を取り除くことができるようになる。と同時に、問題意識が旺盛になる ⇒ 必要な情報の方から飛び込んでくるようになる ⇒ 臨機応変の適切なジグソーパズル思考を行えるようになる ⇒ 実践に基づく問題意識を利用したoff-the-job-trainingが行えるようになる ⇒ 脳力の急ピッチの進化が可能になる。 でも、誰でも脳力の急ピッチの進化が可能になる図式の世界に入れるわけではないわね。性格に合わない仕事であると仕事を追うようにはならないから…。 (高哉) ピンポン! 大当たりです。でも、「取引先の接待は欠かせないので、過剰労働の抑制は容易ではない」という反論が出るかもしれない。しかし、この反論はだんだん通用しなくなっていくだろうね。というのは、次の図式が成り立っていたからこそ接待が必要であったわけだからね。 横並びが可能であった ⇒ 製品・サービスで独自性を発揮することは容易ではなかった ⇒ 「訪問回数と滞在時間が販売力の源である」という定説が成り立つことになった ⇒ 信頼関係を科学的に築く方法に関心が寄せられなかった ⇒ 取引を成立させる有効な手段として贈賄が行われるようになった。 (節子) 個性がもてはやされる時代になった。したがって、いわゆる接待よりも日頃のコミュニケーションの方が大事になるというわけね。でも、日頃のコミュニケーションをどのように行うことが取引成立に結びつくのかしら? (高哉) 自社の製品・サービスが位置づけられた悩み事の創造的解決策を提起するコンサルティング・セールスを適切に行う。そのための情報収集活動が日頃のコミュニケーションのあるべき姿になるんじゃないかな。

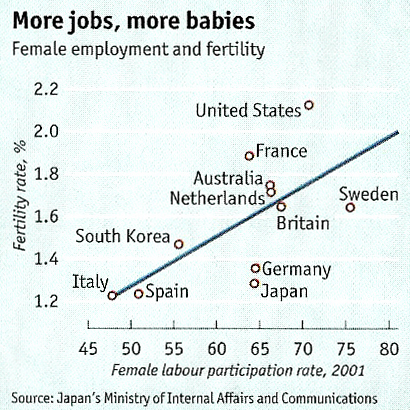

(節子) 「疾風⇒塵の大散布⇒盲目者の増加⇒三味線弾きの増加⇒猫皮の需要拡大⇒鼠の増加 ⇒桶被害の増加⇒桶屋ビジネスのチャンス拡大」という「風が吹けば桶屋が儲かる」式発想よりも実現の可能性が遥かに高そうね。 どうしてかと言うと、日本の低い労働生産性を良くするためには、貴方がいつも言っている論理的コミュニケーション力の抜本的強化が必要不可欠だから。(詳しくは ⇒ 『適切なコミュニケーション能力は所得増に結びつきます』) 但し、女性側の自立と創造力なくしては実際に羽ばたけるようになれないわね。仕事を途中で投げ出したり、生理休暇をとって遊びに出かけてしまうような無責任な人間には大事な仕事を任せるわけにはいかないもの。 (高哉) ホワイトカラー・エグゼンプションには「2004年に日米新租税条約が締結された + 2007年5月から三角合併が可能になった ⇒ アメリカ企業の対日進出が拡大する ⇒ 日本人労働者の大量雇用をする」という図式実現の障害となる様々な慣行を改めるという隠れた目的があることも否めない。しかしながら、これまでの説明から明らかなように日本にとってメリットの大きい制度であることを忘れてはならないと思う。

(適切で好きな道に入り、挑戦し続ける ⇒ 仕事が楽しくて楽しくて仕方がなくなる ⇒ マンネリズムとは無縁になる ⇒ 脳力の強化が進む ⇒ 揺るぎない自信が生まれる ⇒ 人生を前向きに楽しみたい気持ちが強くなる ⇒ 心に余裕が生まれる ⇒ オーラを発するようになる ⇒ ブランド力が維持・強化できる + 相手を思いやり続けることができる ⇒ 人生のパートナーをぐいっと惹きつけ続けることができる。 (挑戦し続ける際に忘れてはならないこと ⇒ 『大胆に賭けたことはとことん大事にした』)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||