![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |

新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com 〒311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町414-7 来客用駐車場があります TEL 029-229-0225 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【斬新な着眼】

(1) あのイラク再生は成功する(米国ブッシュ政権の新創業可能性分析編)

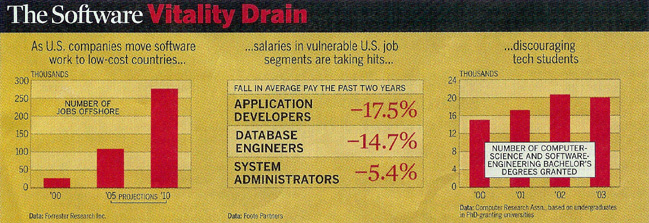

2004年1月12-15日に実施したギャラップ紙の世論調査によると、米国人の61%が米国企業の規模と力に不満足の意を表しており、この数字はブッシュ政権誕生以来13ポイントも上昇しているのです。これは何を意味しているのでしょうか? 雇用拡大を伴わない経済成長に苛立ちを感じ、この原因は大企業の経営行動にあると米国人が判断していることを示しているのでしょう。なぜなら、米国の大企業は低賃金労働を海外に求める傾向が最近顕著になっているからです。

「ブッシュ大統領が1対1でケリー氏あるいはエドワード氏と選挙戦を演じることになったとしたらどうなるか?」の世論調査を行った結果、下記のような結果が得られています。(CNNテレビ、USAトゥデー紙、ギャラップ紙が共同で2004年2月16、17日に実施した世論調査) ○ケリー氏とブッシュ氏の場合 ── 55%対43% ○エドワード氏とブッシュ氏の場合 ── 54%対44% 民主党大統領候補に選ばれなかったにもかかわらず (同上の調査で「民主党支持者を対象に誰を大統領候補として支持するか?」を問うたところ、ケリー氏が65%と圧倒的で、2位のエドワード氏は19%であった) エドワード氏がなぜ上記のような支持を得ることができたのでしょうか? エドワード氏は2月15日の候補者討論会で「私はNAFTA(北米自由貿易協定)に反対した。ディーン氏とケリー氏は支持した。それが私と彼らの違いだ」と強調したように、同氏は雇用維持優先主義者だからなのです。

米国が財政並びに貿易赤字の削減を急ぎすぎると、「米国の消費が落ち込む ⇒ 世界経済が縮小する ⇒ 米国経済が縮小する+米国の雇用が縮小する ⇒ 世界平和を損ない、世界経済は分断される ⇒ 米国の消費が一段と落ち込む・・・・・」という悪循環に陥ってしまいかねません。

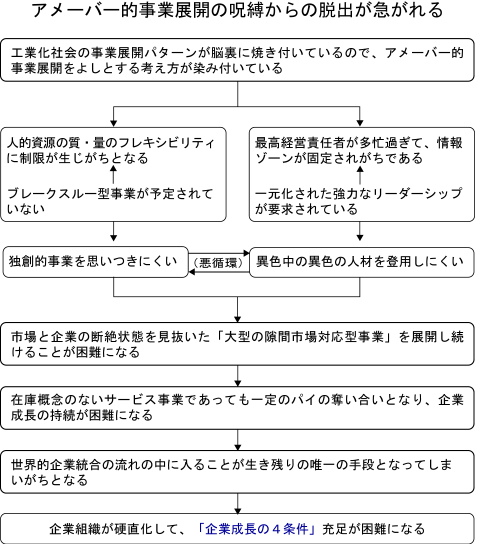

世界の産業界の供給力は需要を20%上回っている…という通説はどうして生まれたのでしょうか? 根本的な原因は、次世代産業の創出の遅れにあると言うべきでしょう。その仕組みは下記のようになっているのではないかと思われます。

共産圏が市場経済に参加した上に、技術移転が容易になったことが供給過剰の原因として挙げられがちですが、この考え方は皮相的すぎるのです。

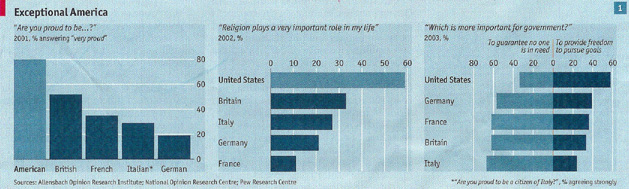

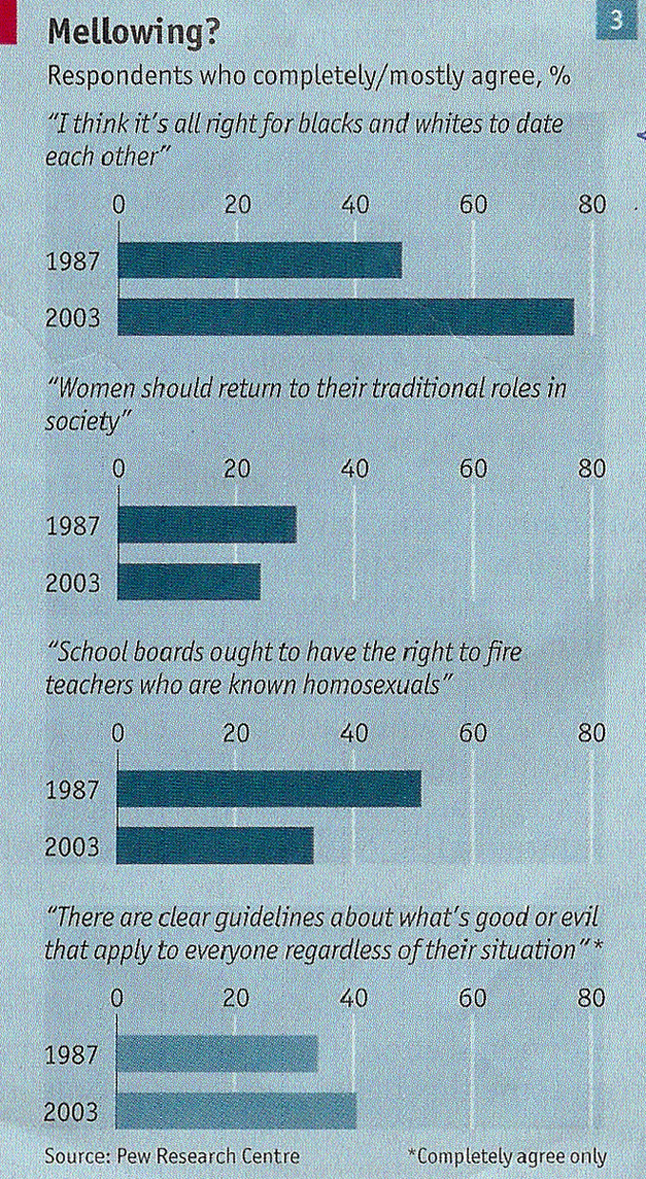

果断さが飽くなき消費意欲に、飽くなき消費意欲がデフレ因子の抑制に結びつく…と考えられます。この果断さを持っている国は米国だけです。証拠を二つ挙げます。 証拠1 ── 第二次大戦前まで、ニューヨークにはまだゲットーがあった。60年代、公立学校は公然と人種差別があった。にもかかわらず、今や米国社会の中枢にユダヤ人や黒人がずらりと顔を連ねるようになった。 ○ユダヤ人の例 ― キッシンジャー元国務長官、世界の金融界に君臨するジョージ・ソロス氏 ○黒人の例 ― 現ブッシュ政権のパウエル国務長官並びに安全保障担当のライス大統領補佐官 証拠2 ── 女性と弱者の社会的優遇を目指し、「逆差別」の声を排して、アファーマティブ・アクションを敢然と進めた。 上記の例を読んで、「なるほど」と思わない人はいないのではないでしょうか。やり方に問題がある場合はあるにしても、世界を牽引できるのは米国だけなのです。

中国は今のところ経済だけですが、共産主義を放棄して自由主義に完全に移行しました。“赤い国”がどうしてこうなったのでしょうか? 国民の大多数が中産階級になったからです。どうしてこうなったのでしょうか? 米国が赤字をものともせずに中国からの輸入を拡大した ⇒ 対中国の直接投資と輸出の拡大が同時進行した ⇒ 中国の経済成長が長期に亘って継続した──、という図式が実現したからです。 中国がこのまま経済成長を遂げ、中国社会が国際化されていけば、政治体制も独裁的色彩のある共産主義から民主主義に移行することでしょう。 世界には不安定な地域がまだまだ残されています。人類にとって一番の心配の種は“石油の宝庫”中東が一触即発の状態にあることです。(詳細 ⇒ 『渡辺高哉の時代認識』) 中東地域への“中国モデル”の応用が大いに期待されるところです。 しかしながら、中国経済が失速し続けるような事態が発生すると、逆戻りして軍事大国化した中国は世界の脅威となり、中東地域への“中国モデル”の応用も頓挫することになるでしょう。

人類が抱えている悩みである「雇用機会が限られている ⇒ 雇用機会を奪い合う ⇒ 失業者が発生する or 賃金が引き下げられる or オーバーワークが恒常化する」という図式を逆転させるためにはどうしたよいでしょうか? 下記の図式を実現させることです。

人々はどんな状態に置かれると、社会横断的な人的交流を行おうとしない、行いたくてもできなくなるのでしょうか? 4段階にまたがる障害がありそうです。 (障害1) 足らざるを補いたいと思わない どうしてもしたいことがある ⇒ どういうことが不足しているかが分かっている ⇒ 不足を補うためのプレゼンテーションの仕方が分かっている + 補完能力を持っている人の所在が分かっている ⇒ 足らざるを補いたいと思う──、という図式が実現しないと、積極的な社会横断的人的交流は行われようがないのです。 (障害2) 周囲の人々の習慣の壁がある 上記図式が実現できさえすれば、積極的な社会横断的人的交流は円滑に行われようになるのでしょうか? 「否」です。なぜなら、閉鎖的な社会の中で仕事や生活をしてきた人がまだまだ多く、「馴染みのある人しか付き合わない」となるからです。(具体例 ⇒『日米のビジネス・パーソンの行動の際立った違い』) “朱に染まれば赤くなる”という形で同質化した集団にどっぶりと浸かり続けてきた ⇒免疫力がないので異俗を排除しがちとなる──、という図式の罠にはまったままの人が少なくないことを忘れてはならないのです。 (障害3) 人を見抜くことができない 障害1・2を乗り越えることができれば、積極的な社会横断的人的交流は円滑に行われようになるのでしょうか? 「否」です。なぜなら、上記の閉鎖的な社会は、 横並び志向、実績主義が強い⇒ 抽象概念の洞察・理解力が潜在したままである ⇒ 他人の本質洞察力が潜在したままである ⇒ 他人を見抜き、能力補完したい…という事態が発生しにくくなる──、という図式を色濃く残している場合が少なくないからです。(抽象概念の洞察・理解力を短期間で強化したい方 ⇒ 『洞察力はやり方次第で短期間に身につくものです』)

上記した障害1・2・3を踏まえて結論を先取りすると、世界的な地域主義を推進する。いいかえれば、EU (欧州共同体) のような共同市場を世界中に張り巡らせることです。なぜなら、共同市場の形成は二つの図式実現に結びつくからです。 (図式1) 域内需要を拡大する ⇒ 域内の人的交流を拡充する ⇒ 人々の活躍機会の拡大に結びつく ⇒ どうしてもやりたいことがあると思う人を増やす (図式2) 域内の人・モノ・カネの移動の自由度が飛躍的に拡大する ⇒ 競争が激化する ⇒ やりたいことを実現させるためにどういうことが不足しているかを真剣に考え、不足を補うためのプレゼンテーションに工夫を凝らす人が増える + “朱に染まれば赤くなる”という形で同質化した集団にどっぶりと浸かり続けるようなことが許されなくなる。 ここで老婆心ながら申し上げたいことがあります。どうしてもやりたいことを追求して成功を収めるためには、市場性があり、かつ自分の本心に合致することをとことん育むことが必要です。なぜなら、 方向を誤ると、ドンキホーテのようになってしまうからです。こうならないようにするためには、専門家の力を借りて個人ビジョンを適切に開発しなければなりません。(詳細 ⇒ 『未来進行形の自己物語創造』

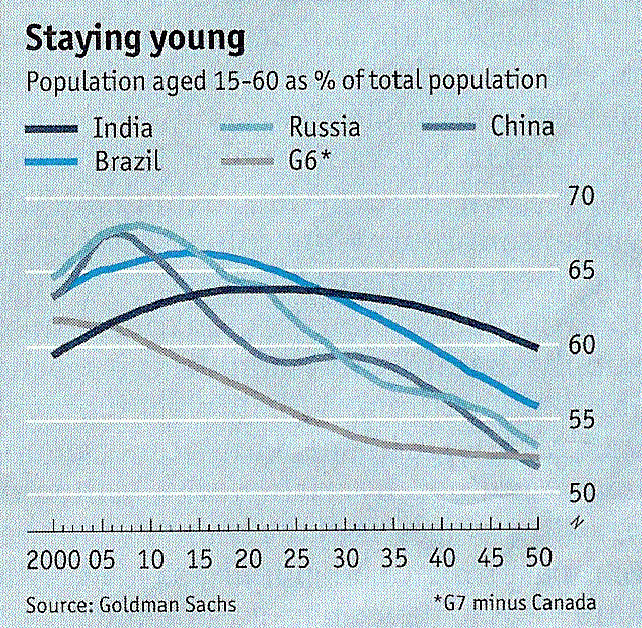

前述したように、地域主義の推進は「社会を構成する人々の相互依存が拡充する (相互アウトソーシングが進む) ⇒ 自分の得意なこと、自分がやりたいことにできるだけ専念できるために新技術の開発が進む ⇒ 新しい成長機会が生まれる ⇒ 雇用が拡大する」という図式に発展します。したがって、 米国がダントツの先端技術・産業開発力を維持・強化できさえすれば、「地域主義の推進が域内の内需拡大&雇用拡大に結びつく ⇒ 米国以外での需要が拡大する ⇒ 米国からの輸出が輸入を上回る形で拡大する ⇒ 米国の財政並びに貿易赤字が縮小する」という図式が実現されるからです。 (ブッシュ大統領が2月2日の05会計年度の予算教書発表の時に語った「米国の財政赤字は04年には5210億円に膨れ上がるが、09年には2370億円に削減できる」はあながち不可能な数字ではないのです) 皆さんは上記の図式をご覧になって、「米国がダントツの先端技術・産業開発力を維持・強化できる保証はどこにあるのか?」「地域主義の推進が域内の内需拡大&雇用拡大に結びつくことが永続できるであろうか?」という二つの疑問を抱かれることでしょう。しかしながら、二つの疑問は杞憂に終わる可能性が大です。その理由は次の通りです。 域内の内需拡大&雇用拡大…は人口動態的に考えて成長力豊かな国々が控えていることを考えると、更に夢が膨らみます。インド、ロシア、中国、ブラジル等の開発途上国の人口動態が若く、10億を越える人口大国・インドは経済成長が長らく抑制されてきたために、高度成長の可能性を秘めていることを忘れてはならないのです。

違いを認め、異種融合を実現させる能力がこれからの企業経営成功の鍵です。(詳細 ⇒『断章取義 (ジグソーパズル思考) こそが情報活動の切り札である』) なぜなら、工業ではなく知識経済がこれからの主導的役割を果たすからです。多様な人種・宗教から成り立つ米国社会はこの点で元々有利でしたが、この有利性はますます磐石になっています。

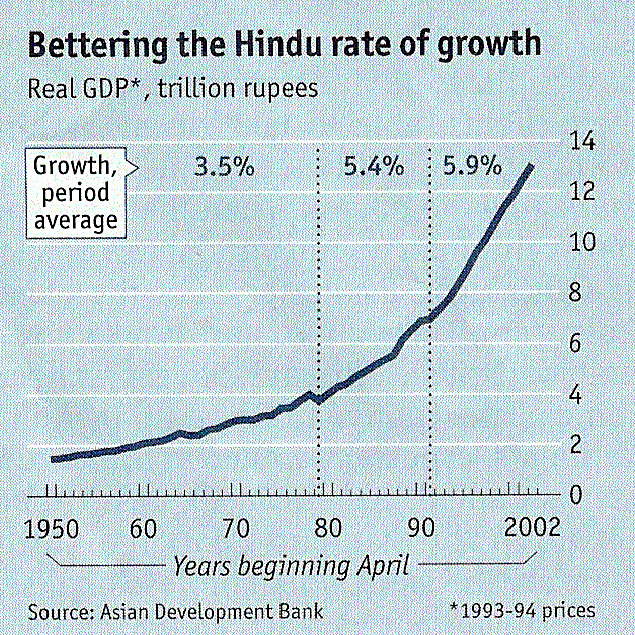

唐突な話で恐縮ですが、IBMの強みはどこにあると思いますか? 次の図式のビジネス・モデルに秘訣があると言えそうです。 コンサルティング事業を拡充している ⇒ 純然たるコンサルティングによってメーカーとしての新市場が拡大できている ⇒ コンサルティング・セールスによってメーカーとしての事業が拡充できている。 上記のコンサルティング事業の強い競争力の源泉はどこにあるのでしょうか? メーカーとしての経営努力の成果が使えることにあるのです。 IBMはメーカーとしての競争力強化のために、人事・顧客・購買・財務&会計の管理を積極的に外部企業に委ねていることから生まれた各種アウトソーシングのノウハウを蓄積しており、このノウハウを武器に用いたコンサルティング事業を行っているのです。 自らの強化のための実験を果敢に行える ⇒ 先端的技術・ノウハウを蓄積し続けることができる ⇒ 蓄積した先端的技術・ノウハウを梃子に用いて市場の拡大・事業内容の高度化を実現させているのです。 前述したように米国の果断な行動力は世界ダントツです。いいかえれば、米国は他国をリードできる実験を行い続けることができる国です。したがって、他国・他地域は米国と経済交流することによって域内の内需拡大&雇用拡大が可能になるはずです。具体例となるのがインド経済の発展の仕方です。 インド人が米国で仕事をして培った技術と人脈、インドの低賃金 ── この二つを活用して輸出(サービスを海外にアウトソーシングする受け皿になる等)をすることによって、インドのIT産業が花開き、人材の育成・雇用の拡大を生み、有名なバンガロール経済が実現した。そして、この“バンガロール・モデル”がインドの製造業にも伝播しつつあるのです。

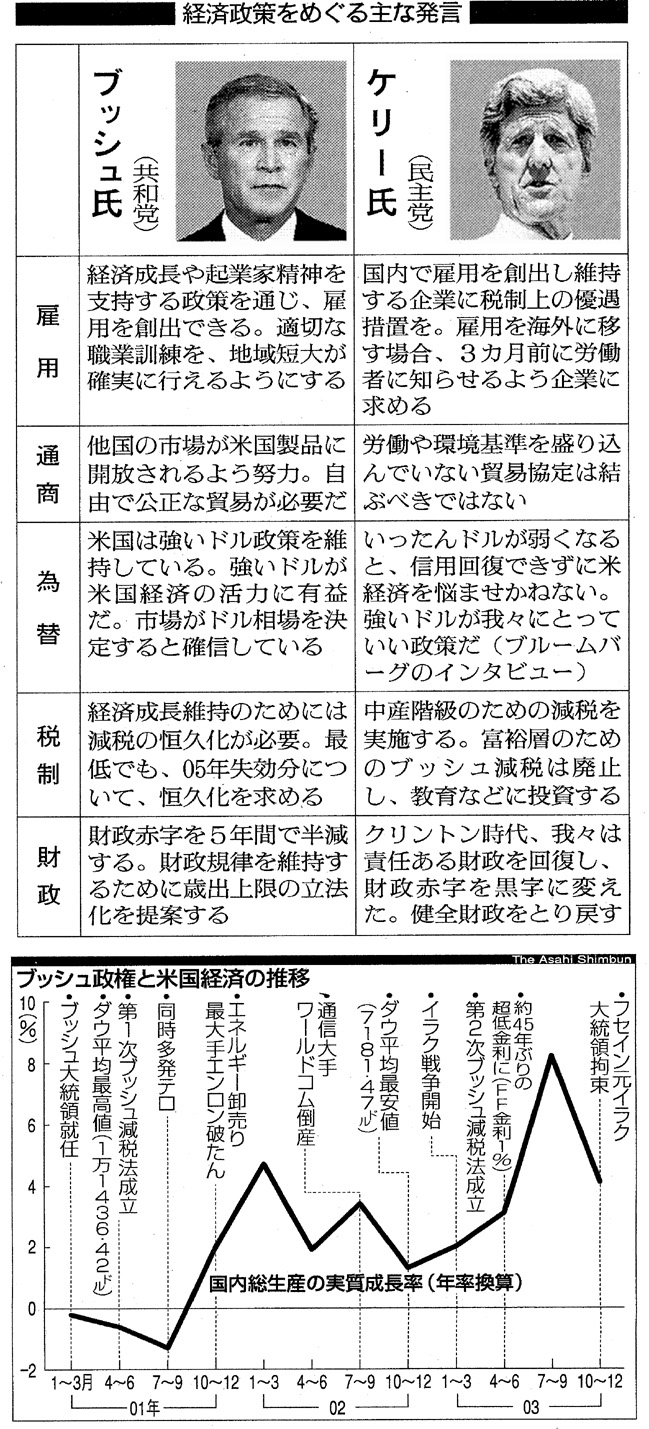

ブッシュ政権の泣き所である雇用悪化と財政赤字に対する対処の仕方が大統領選の争点になることでしょう。明確化されてはいないものの、両陣営の今後の戦略の萌芽は経済政策をめぐる発言に既に現れています。(下記の図表参照)

(共和党のブッシュ氏) 強く意識している 減税の恒久化が必要であり、05年失効分についても恒久化を目指すとしている。これが根拠です。(上記表の「税制」参照) (民主党のケリー氏) 強く意識していない 富裕層のためのブッシュ減税廃止…を主張していることが根拠です。(上記表の「税制」参照)

(共和党のブッシュ氏) 強く意識している 自由で公正な貿易が必要だ…と主張していることが根拠です。(上記表の「通商」参照) (民主党のケリー氏) やや歯止めをかけようとしている 労働や環境基準を盛り込んでいない貿易協定を結ぶべきではない…と主張していることが根拠です。(上記表の「通商」参照)

(共和党のブッシュ氏) ヨーロッパで人気がないし、自身も一線を画している ブッシュ大統領の外交政策を強く支持しているヨーロッパ人は僅か6%である…という世論調査結果が出ている。ブッシュ大統領の文学的関心は専ら国内ものであって、ヨーロッパものにはない──、といった具合の薄いヨーロッパ色は、 ヨーロッパ勢が支持している、地球環境回復のために排出ガス取引を促進する“京都条約”に反対…という結果に結びついている。 (民主党のケリー氏) ヨーロッパで人気があるし、自身もヨーロッパ志向が強い ケリー氏の祖父はチェコ出身、いとこのBrice Lalonde氏はフランス社会党政権の元環境大臣(1988-92)…といった具合にヨーロッパに家族的結びつきを持っている。父親が外交官としてベルリンに駐在している時、スイスの全寮制の学校生活を送った。そのためか、ヨーロッパ文学を愛し、フランスの代表的新聞であるLe Mondeを愛読している──、といった具合の濃いヨーロッパ色は、当然のこととして、 ヨーロッパ勢が支持している、地球環境回復のために排出ガス取引を促進する“京都条約”に賛成…という結果に結びついている。 以上の「ヨーロッパ志向か否か?」への回答文は2004年3月6日付けの『The Economist』の52頁を参考にしました。

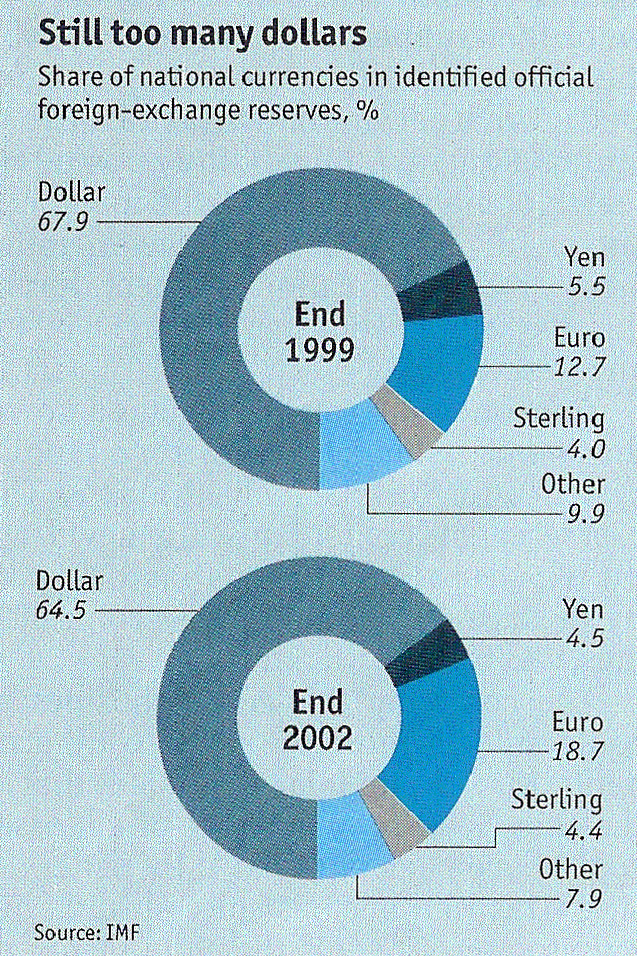

(ブッシュ路線) 世界経済全体の成長抑制に結びつく“京都条約”に反対である + 企業家精神の高揚を強く意識している + 自由貿易を積極的に推進しようとしている ⇒ 世界経済のパイ拡大を通じて米国経済は拡大路線を歩む──、という図式実現に向かう可能性が大です。 「巨額の赤字を招きかねないドル不安をどう考えるのか?」という大きな問題提起はあることでしょうが、米国経済が拡大均衡の道を歩みさえすれば、ドル不安は発生しないことでしょう。なぜなら、 海外における外貨準備に占めるドルの割合の大きさを考えると、「外貨としてのドル離れ⇒ ル暴落 ⇒ ドル保有国の財産価値の暴落」というシナリオが一気に発生することは考えにくいからです。(分かりやすい説明 ⇒ 『世界経済の最大の不安要因はドル価値の暴落である』)

したがって、輸出が輸入を上回るようになりさえすれば、国民は痛みを伴うことなく雇用・財政の両問題は解決に向かう可能性が大です。但し、世界経済全体のフレーム拡大は当然のこととしてエネルギー・環境の両問題にマイナスになりかねません。 (ケリー路線) 世界経済全体の成長抑制に結びつく“京都条約”に賛成である + 企業家精神の高揚をあまり意識していない +自由貿易にやや歯止めをかけようとしている ⇒ 世界経済のパイ拡大は抑制される ⇒ 米国経済の成長は抑制される──、という図式実現に向かうことでしょう。 したがって、米国経済の競争力低下を招き、雇用・財政の両問題は逆に悪化しかねない。あるいは国民の生活水準の引き下げによって雇用・財政の両問題を解決させる──、といったようなことになる可能性が大です。しかしながら、世界経済並びに米国経済のフレーム拡大の抑制は当然のこととしてエネルギー・環境の両問題にプラスになることでしょう。

前述したように、世界平和のためには米国経済が拡大均衡路線を歩むことが必要です。したがって、ブッシュ氏の経済政策に軍配を上げなければなりません。しかしながら、ブッシュ路線は四つの大きな問題を孕んでいます。

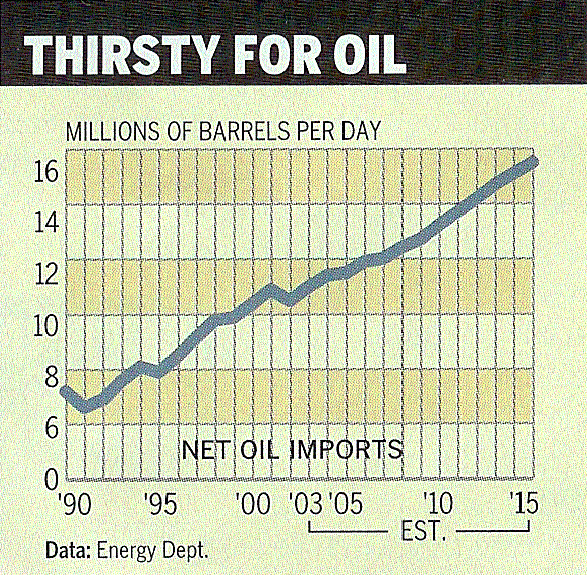

ケリー氏は2015年までに米国のエネルギー自給率を100%にする…という野心的な提案を行っていますが、この背景には、 世界の石油資源が偏在している中東が不安定であるにもかかわらず、米国の輸入依存度が急増していることがあります。

ところが、ブッシュ大統領はこのエネルギーの安定確保のための戦略的提案を現段階では提起していない模様なのです。だからこそのイラク侵略戦争だったのかもしれませんが…。

労働や環境基準を盛り込んでいない貿易協定を結ぶべきではない…と主張している。“京都条約”に賛成の意を表している。 ── この二つから明らかなように、ケリー氏は地球環境問題に真剣に取り組もうとしています。一方、ブッシュ大統領はこの二つの点で正反対の姿勢を採っているのです。

米国はモノづくりができなくなってきました。ところが、世界に冠たるマイクロソフトやインテル的な企業の存在が海外の製造業を下請け的な存在に追いやることに成功してきました。この背景には、 マイクロソフトやインテル的な企業の成長が著しい ⇒ ソフトウェアー開発の基礎となる数学に励み、得意とする若者が米国内で輩出され続けきた + 世界のソフトウェア・エンジニアが米国に集結し続けてきた ⇒ マイクロソフトやインテル的な企業の成長が一段と著しくなった・・・・・──、という好循環の図式がありました。 ところが、米国企業が低賃金のインドにソフトウェア開発を委託するようになりにつれて、上記の好循環の図式がインドに実現されるようになりました。その結果、米国のソフトウェア開発の基盤が崩れかかってきたのです。

選挙対策のために鉄鋼、砂糖、牛肉を保護しているのです。これでは自由貿易の推進が迫力不足になってしまいます。

イラク再生の国際協力体制を拡充する。イラク再生に携わる人々が入魂の作業を行えるようにする。 ── この二つを実現させるために、大義は下記のように再構築されるべきではないでしょうか。 グローバリゼーションの進展は世界各国の相互依存を前提とする世界システムが実現した。このシステムを守るために必要になった内政干渉を平和的に行ったが功を奏さなかった。したがって、イラク国民の福祉向上並びに自由主義経済を守るために、やむなく軍事力を使ってフセイン政権を打倒することとなった。

イラク国民の福祉向上、ブッシュ路線が孕んでいる三つの問題 (米国のエネルギー安定確保に懸念が生じかねない/地球環境を悪化させかねない/自由貿易の積極的推進は米国の強みを損ないかねない) の解消を大前提とする、 世界を視野に置いた米国経済拡大均衡のための創造的統合戦略を策定しなければなりません。(フォーマットの参考例 ⇒『豊田市地域商業近代化ビジョンのあらまし』) この創造的統合戦略の概略はどのようなものになるべきでしょうか? 「世界経済のフレーム拡大」「米国経済の拡大均衡化」の同時実現という最終目標達成に必要不可欠な「三つの戦略的条件」の実現を狙ったものでなければならないでしょう。 (戦略的条件1) 米国のエネルギー消費量&排出ガスの大幅削減が同時に進行するようになる環境を整備する ロスアンジェルス市が行い、大きな成果を上げた“直接的環境規制方式”を強化・普及させる + 米国の産業構造を飛躍的に高度化させる ⇒ 米国経済のエネルギー原単位が大幅に削減される ⇒ エネルギー・コスト吸収力が大幅に強化される ⇒ 水素エネルギー社会への転換が進む──、という図式を期待したいのです。 (戦略的条件2) 石油が安定供給されるようになる環境を整備する 米国の産業構造が飛躍的に高度化する ⇒ 世界的な地域主義が推進される ⇒ 開発途上国の経済開発が進み、開発途上国の石油消費量のシェアが飛躍的に拡大する + 人類の相互依存が飛躍的に拡充する ⇒ 石油産出国が暴走しにくくなる──、という図式を期待したいのです。 (戦略的条件3) 新・技術&ニュー・ビジネスが開発しやすくする 米国の産業構造が飛躍的に高度化する ⇒ 世界的な地域主義が推進される ⇒ 前述した「世界的な地域主義が生み出す効果」が実現する──、という図式を期待したいのです。 上記「三つの戦略的条件」が充足されれば、 米国の産業構造を高度化し続ける能力を維持する ⇒ 世界的な地域主義を推進する ⇒ 石油が安定供給されるようになる + 新・技術&ニュー・ビジネスが開発しやすくなる +米国のエネルギー消費量&排出ガスの大幅削減が同時に進行する ⇒ 「世界経済のフレーム拡大」「米国経済の拡大均衡化」が同時に進行する──、という図式が実現できるであろう、と考えているのです。 以上の説明からお分り頂けましたように、上記「図式」実現の鍵は米国の産業構造を飛躍的に高度化させることです。この難題をどのように実現させたらよいのでしょうか? 米国の独自性 (米国人は学生時代から多様性の世界に住んでいる) を維持・強化する + 開発ずみの、市場ニーズの変化に即応できるソフトウェアを最大限活用する + ジグソーパズル思考力を強化する ⇒ 世界中のプログラマー&ソフトウェアー・エンジニアを駆使して超大型のソフトウェアを開発できるようにする ⇒ 米国の産業構造を高度化し続ける能力を維持する──、という図式が考えられます。 そして、数多くの米国人が短期間で上記「図式」に参加できるようになれば、鉄鋼・砂糖・牛肉の保護という自由貿易推進者に相応しくない行動は自ずと消え失せていくことでしょう。 ここに、ブッシュ氏が打ち出している職業訓練の強化等の教育問題への積極的取り組みの意義があります。特に、ブッシュ氏が推奨していると言われている“学校に通う代わりに家庭で学習する”の普及に期待したいものです。なぜなら、この方式の子供教育は逼迫した財政事情にとって好都合である上に、 高度利用技術を伴う形でインターネットが普及する ⇒ SOHO (small office ― home office) が普及する ⇒ 両親が仕事の合間に子供の勉強の面倒を見ることができる ⇒ 崩壊傾向にある家庭&地域社会の再構築が可能になる──、という図式に結びつくからです。 「学校に行かない子供は友達ができないのでは?」は杞憂になることでしょう。なぜなら、再構築された地域社会は友達づくりのための基礎形成に結びつくからです。それに、学校に行かない子供は色々なところで人間関係を形成していることが伝えられているのです。 最後に厳しい「子供の学力が低下するのでは?」という声が聞こえてきそうですが、これも杞憂にすぎないかもしれません。なぜなら、2004年2月28日付けの『The Economist』によると、「家庭学習をした18~24才の米国人の2/3が大学に進学。一方、米国人の平均は46%」という調査結果があるとのことだからです。 学校に行かない子供自身の知的水準が高い。学校に行かない子供の親は経済的に恵まれているので高価な教材等を購入できる。 ── この二つの条件が揃っていることが上記の調査結果の背景にあるかもしれません。しかしながら、「だから…」と言って家庭内学習の効果の否定に結びつくものではありません。

上記「創造的統合戦略」の詳細化は、国連協力の下にイラク人のテクノクラートを政権の中枢に据えた“中国モデル”を採用することを念頭に置いて、「ワタナベ式問題解決へアプローチ」を適用した“全員参加型の新創業プロジェクト”の趣旨採用が必要です。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||