![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |

新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com 〒 311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町414-7 来客用駐車場があります TEL 029-229-0225 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(節子) 梯二郎程の才能の持ち主はそうざらにはいないし、30歳をちょっと過ぎたばかり。先行投資しがいがある人物。なのに孤立無援の状態に追いこまれて挫折してしまった。私としては腑に落ちないの。どうしてこうなってしまったのかしら? (高哉) 梯二郎は百子との関係や外資導入のための画策が示しているようにチャンスやピンチに逸早く対応しようとする人物。日本人に多いうじうじすることがまったくない。こういう思考・態度は日本的集団主義にどっぷり浸かって生きてきた人には馴染まず、「ドライである」「人情味がない」と受け取られてしまう。 この受け取られ方が「和と共存の精神に欠けている人物であると判断する ⇒ いざという時にリスクを冒してまで助ける気にならない」ということになったんじゃないかな。 (節子) このドラマの舞台は昭和30年代後半。企業は社員のことが最優先、社員は企業のことが最優先。こういう考え方の下に和と共存の精神が支配的だった。でも、この価値観は終身雇用の下での年功序列式人事が廃れてきたことを考えると、永遠の普遍性があるわけではない。そういう意味で「梯二郎は先進的な人間であった」という考え方も成り立つ。こういう梯二郎の良さを見抜くことができる人はいなかったのかしら? (高哉) 終身雇用の下での年功序列式人事が廃れ、業績主義が隆盛になったことは確か。しかし、単純な業績主義は功よりも罪の方が大きいことが明らかになってきた。 上司と部下がライバル関係になったために上司が部下を指導しなくなった。業績を独り占めするために個人プレイに走るようになった。こういう傾向が原因して日本企業の武器であった組織力に陰りが出てきたんだ。 ということで、共同体再構築の動きが始まっている。したがって、昔のままとはいかないけど、和と共存の精神を否定し去ることは日本の社会では当分ない。いいかえれば、梯次郎が周囲の人々に図らずも与えてしまった印象は時代を超えて日本の社会では好ましいものではない。 (節子) でも、百子に対して思い切った先行投資をしたことが示しているように梯二郎は人を利用するだけの人物ではない。ギブ・アンド・テイクの精神が発達している。他にもそういうことが色々あったじゃないの。大垣夫人が550万円 (現在価値約5500万円) で入手したのを知りながら彼女の言い値である700万円 (現在価値約7000万円) でバー「アロハ」を買い取った。これなんかがそうじゃないの。大垣夫人に恩を売るためだけど、梯二郎が同額で買うことを予定した物件よ。 (高哉) 梯二郎は確かにギブ・アンド・テイクの精神が発達している。でも、ビジネス・ライクであるので、日本的集団主義にどっぷり浸かって生きてきた人には「ドライである」「人情味がない」と受け取られてしまい、さっき僕が言ったことにどうしても結びついてしまう。

(節子) 梯二郎は人を利用するだけの人物ではない。ギブ・アンド・テイクの精神が発達している。したがって、エゴイストでは決してない。にもかかわらず、「人情味がない」と受け止められるのはどうしてなのかしら? 「うじうじすることがまったくないので、日本人に馴染まない」ということだけでは納得ができないのよ。ほとんどの日本人が次の図式の下にあるからなのかしら? お互いに日本的集団主義にどっぷり浸かって生きてきた ⇒ お互いにその場凌ぎの習慣が染みついている ⇒ お互いに都合を合わせるように努力するので安心でき、ぬくぬくした気分でいられる。 (高哉) その通りだと思う。創造的な結論を導き出すためには弁証法がそうであるように正・反・合となる議論が必要。ところが、会議の席上で反対意見を述べると顔色を変えて怒る人が少なくないことが示しているように、日本人は周囲の人々との情緒一体感を凄く大事にする。ところが、梯二郎とは情緒一体感を味わいにくい。というのは、次のようなことがどうもありそうだからだ。 梯二郎自身も事業もかなりのスピードを伴って進化し続ける。ところが、梯二郎の下に馳せ参じた人々をこの進化に適応できるように教育しない。したがって、梯二郎の下に馳せ参じた人々は「安心して梯次郎についていくことができない」と言うような気持ちに段々なっていく。 (節子) 今の説明は納得できる。でも、本来は責められるべきは梯二郎ではなく、進化できない人々。文化の違いが悪くもない梯二郎を悪くしてしまっているのよね。しかし、習慣の壁が進化を妨げているんだからそんなことを言っても仕方がない。梯二郎のことをもっと深く理解して打開策を見つけなければならない。 梯二郎自身も事業もかなりのスピードを伴って進化し続ける。ところが、この進化に適応できるように梯二郎の下に馳せ参じた人々を教育しない。この現象の背景には何があるのかしら? (高哉) 常に自信満々である ⇒ 協力者は自分に心酔してついて来ると思い込んでいる ⇒ 坂道を猛烈な勢いで登り続けることしか意識にない──、という図式を梯二郎の性格が生み出しているからだと思う。 「協力者は自分に心酔してついて来ると思い込んでいる」の典型的な例は高木を使った、次のシナリオだよ。 大物高利貸、東野の娘・東野隆子の婿として高木を送り込む ⇒ 高木に自分と東野の両方の仕事をやらせる ⇒ 高木に自分と東野の架け橋役を演じさせる。 このシナリオは梯二郎の独りよがりにしかすぎない。というのは、高木は「梯二郎に尽力させて婿になる ⇒ 梯二郎から学んだノウハウ・ドゥハウを使って東野の婿としての実績を挙げる ⇒ 梯二郎と縁を切る」というシナリオを描いていたからね。もっとも、高木は先祖伝来の不動産を担保にして梯二郎の事業に協力。梯次郎の挫折に伴って代物弁済として没収されるという結末になってしまったけどね。 (節子) 梯二郎がおめでたい役柄を演じようとしたのは、性格に振り回されて視野狭窄症、ひいては拘禁服着用症になってしまったからね。このように言うと、梯二郎は知能レベルが低いように見えるけど、以前の議論で図式化して示されたように事実は逆。これって大変な教訓よね。性格に振り回されると、どんなに優秀な頭脳であっても宝の持ち腐れになってしまうんだから。 梯二郎は強迫観念が生み出した、自分の性格的限界をうすうす知っていたんじゃないかしら? あれほどの人物だから性格を乗りこなす工夫を凝らしていたと思う方が素直だと思うの。 (高哉) その感想は当たっているんじゃないかな。というのは、梯二郎の女性との付き合い方は純粋なロマンチシズムではなく、妻の寿都子、中川京子、乾百子、倉沢時枝との関係が示しているように公私を共にするパートナーシップ志向が強い。本能のなせる業かもしれないけど、次の図式があるような気がしてならない。 (坂道を猛烈な勢いで登り続けることしか意識にない。このことが示しているように強迫観念に駆られている ⇒ 人間的な魅力が生み出す求心力が不足せざるを得ない ⇒ 「安心して梯次郎についていくことができない」とならざるを得ない) + しかし、周囲の人々をぐいっと惹きつけて今を最高に生きたい ⇒ 人間関係の密着度を強める強制力がある人間関係形成を志向する。

(節子) 梯二郎の人間関係がプラグマティックであっても相手の行動力学を理解したものであればもっと違ったものになったんじゃないかしら? 梯二郎の限界は原作にはなかったテレビドラマの中に出てきた、政権を虎視眈々と狙っている大物政治家・海江田とのやり取りに如実に現れていた気がする。 梯二郎が「大垣を犠牲者にすればいい」という提言に対して海江田から「信なくば、人は立たず」という言葉を返されたシーンのことよ。この私ですら「視野が狭すぎる」と思った。次の図式がまったく読めていないんだもの。 大垣は重鎮として海江田の派閥に所属している ⇒ 大垣は海江田のアキレス腱となるような恥部を知っている ⇒ 海江田が大垣を切る ⇒ 大垣周辺から海江田のアキレス腱となるような恥部がリークされる ⇒ 海江田の政権取りの野望が潰える。 (高哉) そういう面での梯二郎のお粗末さは原作の小説の中でも出ていた。価値観の違いを認めることがなかたっばかりに東野に切り捨てられてしまったじゃない。あれもお粗末だ。価値観の違いを認めることができれば、「百子を切れば支援し続ける」「腹を割って相談に来れば支援し続ける」という東野の言葉に耳を貸して、人間関係の創造に成功して挫折を免れることができたかもしれないんだ。 違いを認めることをしようとしないのは東野との関係だけに現れていたわけではなかった。百子に対してもそうだった。梯二郎が性格に振り回されることなく違いを認める態度を採っていれば、百子は独立ではなく、梯二郎と共同経営者になる道を選んだかもしれないんだ。 (節子) それは理想論よ。 価値観の違いを認めさせることに結びつくコミュニケーションを成立させることは容易ではない。これが現実なのよ。というのは、こういうことでの会話は次のようになりがちだからよ。 「そんなことをするのはけしからん」 ⇒ 「価値観が違うのだから仕方がないでしょ」 ⇒ 「そうかもしれないけど、やはりけしからんよ」 どうしてこうなってしまうのかしら? 人間関係の創造に際してしてどういうことを追加的に考えたらいいのかしら? (高哉) 固定観念ががっちり根を張り、この固定観念を一因とする悪しき知覚プロセス現象が生じるのはなぜなのか?…を考える必要がある。 この二つが生じてしまう背景には、次の図式があるのだと思う。

(節子) できあがった成功方程式、つまり、固定観念、それから大事にしている生活リズムの源は人それぞれの行動力学、つまり、性格。ということは、固定観念、更には悪しき知覚プロセスを糾すためには一連の議論で度々出てくる次の図式の実現が必要になるということになるわね。

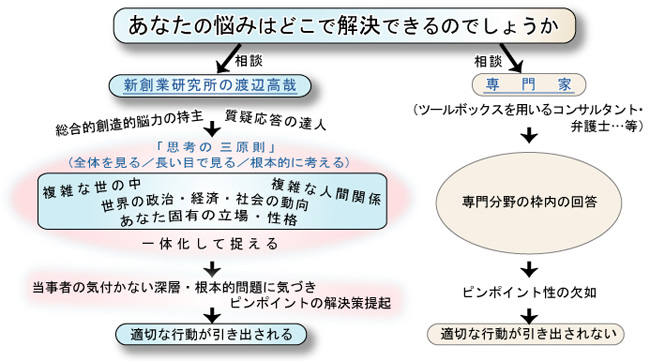

人間関係を創造して交渉に成功したい。こういうことを願う人はこの図式を毎日のように目に触れる場所に貼っておく必要があると思う。それほど大事な教訓だけど、ひとつだけ聞きたいことがある。抱え込んでしまった悩み事を解決しながらこの図式を実現させる巧い方法はないかしら? (高哉) 悩み事相談に来てくれれば比較的容易に実現できるよ。とういうのは、悩み事相談を通じて次の図式の実現が可能になるからね。 プロフッェショナルQ&Aやポジショニング手法を援用して悩み事の背景にある事柄を見抜く ⇒ 性格を識別する ⇒ 悩みのしくみを描き出す ⇒ 性格に振り回されていたことが原因して固定観念に、これを一因として悪しき知覚プロセスにはまっていたことに気づく。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||