![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |

新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com 〒311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町414-7 来客用駐車場があります TEL 029-229-0225 |

|||||||||||||||||||||||

【斬新な着眼】

|

||||||||||||||||||||||||

| 2006.10.15 |

|

| ローマンが人質をとって篭城することになったのはどうしてなのか? |

(節子) 同僚のネイサン殺人並びに年金基金横領の犯人にされてしまったローマンは頭脳明晰の交渉人でしょう? こんな人物がどうして自分と人質の命を危険に晒すような行動を採ることになったのかしら?

ローマンを告発した内務捜査局長のニーバウムのオフィスに乗り込み、揉み合いになってしまった挙句の果てのことなんだけど、冷静 さを欠いているなぁ…と思ったのよ。人間は感情の動物だから仕方がないのかしら?

(高哉) ネイサンが殺害された時、「ローマンが犯人ではないか」と疑われてもやむを得なかった。なぜなら、ローマンは運の悪いことにネイサンを密かに殺害する動機があると思われても仕方がない状況に置かれていたからね。だってそうでしょ。ローマンが置かれいた状況を図式化する次のようになるんだから…。

(ネイサンが年金基金横領事件の内偵を進めていることは知られている + ローマンは年金基金の委員である(年金基金を巧みに横領しやすい ⇒ ネイサンがローマンを年金基金横領犯ではないかと思い、探りを入れてもおかしくない) + ローマンはネイサン殺害現場にたった独りでいた。

このように誰しもが「ローマンが臭いな」と思っても不思議ではない状況であるところに二つの事実が加わってしまった。

(事実1) 署内の拳銃が3丁紛失。この内、2丁をローマンが発見。残りの一丁が 犯行に使われた。指紋が消されていたけれど、「ローマンが…」と思われても仕方がない。

(事実2) 「横領金のために」と思われても仕方がない海外預金口座がローマンの自宅から発見された。

ローマンが犯人と思われても仕方がないところに決定的な事実が二つ加わってしまった以上はシカゴ警察東地区全体が「ローマンが犯人 」と思い込んでも仕方がない。状況証拠が見事なまでに揃ってしまっている。したがって、ローマンは「裁判で勝てない」と判断して、暴挙と思われるような行動を採ったんじゃないかなぁ。一か八か…の勝負に出たんだと思う。

(節子) うーん、今の説明を聞いてもローマンが冷静な判断をして、人質をとって篭城したとはとても思えないのよ。だって、ローマンは 内務捜査局長のニーバウムのオフィスの中で怒り狂っていたでしょう。

(高哉) 激情にかられた行動を採ったことが冷静さを欠いているとは限らないよ。大胆不敵なことを決行するためには激しい感情が後押し する必要がある。僕はムラムラと沸きあがってきた激情をも巧く使うことによって企業再構築プロジェクトを成功させたことがあるんだ。

顧客企業の人達が約束したことを全くやっていない。やる気のない態度に業を煮やし続けてきた僕はとうとう怒りがこみあげてきた。この激 しい感情を利用して僕は物凄い剣幕で顧客企業の人達をかなりの時間をかけて怒鳴りつけたんだ。

この僕の真剣な気持ちが顧客企業に乗り移って、「やる気のない態度」から「やる気満々の態度」に一変してしまい、狂気と興奮の集団ができあがり、プロジェクトは大団円となった。この様子を見ていた社長は感激して「感謝の意を表したい」ということで僕を料亭に招待して、

「社員達がやる気を出し続けたのには吃驚しました。社長の私だってああいう態度を引き出せない。先生はどんな手を使ったのですか? 」と言われた。(実例 ⇒ 『組織全体に活力を注入する』)

過去の延長線上にあることをやる時は淡々とした気持ちがあれば十分。ところが、大きな心理的壁を感じる時は、この壁を乗り越えるエネルギーを与えてくれる激情の後押しが必要であることが多いんだよ。

「よしこれだ!」「なんとしてでもやり遂げよう!」という強烈な気持ちがあって始めて大事を粘り強く成し遂げることができるのと 同じことなんだ。

(節子) 大変なことを成し遂げるためには激情を掻き立てる何かが必要なのね? 激情は味方になることがあるのね。どうしたら目的達成のために大きな威力を発揮する激情を手に入れることができるのかしら?

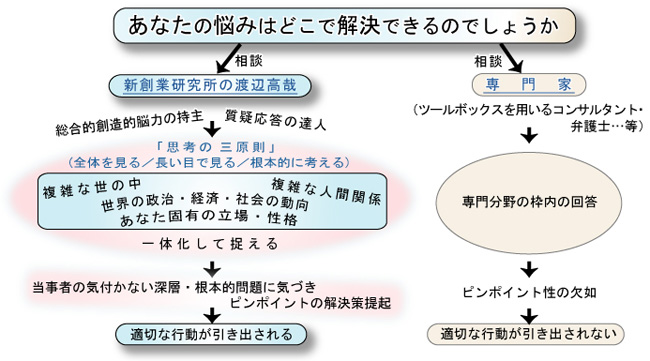

(高哉) ローマンの場合は「この野郎!」という怒気が使えた。このような犯罪事件以外のことだったら、「なんとかしなくては…」と思 い悩む日が続いた後、「よしこれだ!」となるような状態が必要だと言える。だから、僕はこういう心理・頭脳状態を創り出すことを可能にする「ワタナベ式問題解決へのアプローチ」を提唱し、実践しているんだ。

| 人生の大きな壁を乗り越えることは脳力・能力の飛躍的向上並びに大きな自信に結びつく |

格差社会のことが盛んに言われるようになりました。勝ち組と負け組の差はどうして生まれるのでしょうか? 人生航路に横たわる壁を乗り越えることに成功する回数を重ねることができたかどうかがこの差を生み出すのです。

立ちはだかる壁に対して負け組の人はからっきし駄目だったのでしょうか? 思い出してください。そんなことは決してありません。一度や二度はうまくいったことがあるはずです。それでは何が原因して成否を決めたのでしょうか?「自分自身並びに大切な人のためにもなんとしてでもやり遂げなければならない」と思った時は壁の乗り越えに成功したはずです。

そうです。とことん納得できるかどうかが成否の鍵なのです。なぜなら、人間誰しも「良くなりたい。そのために努力したい」という素晴らしい本能を持っており、納得性がこの本能に火を点けるからです。

それでは「納得できない」という結論に盲点はなかったのでしょうか? 「否」でしょう。三つの例が示すように盲点はつきものだからです。

(例1) 思い込むと視野が狭くなる

Aさんは「早く出世したい」と思い、29歳で外資系企業に入社。もどかしくなり、退社を何度も考えました。そして、3度目の時に社長から「約束はできないが、いくらでも昇進できる」と言われ、「腰をすえて頑張ろう」と思うようになりました。その結果、出世を重ねてとうとう社長にまで上り詰めました。

(例2) 固定観念が視野を狭くする

大人になったら起業したい人の割合は次の通りでした : アメリカ・・・70%、イギリス・・・25%、日本・・・1%未満。(アメリカのギャラップ調査)

日本人は大人だけではなく子供も挑戦意欲が低いのです。ところが、子供達に起業の動機が高まるように講義をしてから調査をしますと、大人になったら起業したい人の割合はなんと40%近くに急上昇するのです。講義が下記図式によってできあがった固定観念の打破に結びついたのでしょう。

日本モデルが長年続いた ⇒ 起業を悪とする思想が根づいた ⇒ 大人のほとんどが“働き蜂”でしかない ⇒ 「大人になったら起業しますか?」と質問されてもぴんと来ない。

(例3) 融通無碍の習慣が将来を展望させなくなる

多くの国民が年金不安を抱いています。どうしてなのでしょうか? 財政破綻や悪しき社会保険庁の存在もあるでしょうが、最も大きな原因は下記の図式に嵌りこんでしまったからではないでしょうか。

政治家も官僚も日本的集団主義にどっぷり浸かって生きてきた ⇒ 深い思考を伴わない融通無碍の習慣が染みついてしまった ⇒ 目先のことしか考えなくなってしまった。

上記したことを踏まえて勝ち組に入りたい人はどうすればよいのでしょうか? 乗り越える必要がある壁にぶつかった時は「自分の人生と広く深く関連づけられるようにたちはだかる大きな壁を分析する ⇒ この大きな壁に対して興味津々の状態になる⇒ 現実直視力が強化されるが故に盲点がほとんどなくなる ⇒ なんとしてでもやり遂げよう!…と強く思い込む」という図式を実現させることです。

「そんなうまい方法があるんだろうか?」と思われるかもしれませんが、実はあるのです。「ワタナベ式問題解決へのアプローチ」をもう一度読んでください。「なるほど」と思われるはずです。

| ←前ページへ | 〔目次〕 | →次ページへ |

|

|

|

|